Proteinforschung Leberkrebs richtig einschätzen

Der Ursprung eines Tumors ist maßgeblich für die passende Behandlung. Proteine führen auf die richtige Spur.

Ein Tumor in der Leber – eine erschreckende Diagnose für betroffene Patientinnen und Patienten. Für Ärzte zunächst noch ein Fragezeichen, denn die Tragweite der Erkrankung ist allein durch die Entdeckung eines Tumors noch nicht feststellbar.

„Die meisten Tumore in der Leber bilden sich aus den Leberzellen, den sogenannten Hepatozyten“, erklärt Prof. Dr. Barbara Sitek, Leiterin der Arbeitsgruppe Clinical Proteomics am Medizinischen Proteom-Center der RUB. Manche entstehen auch in den Gallengängen in der Leber aus den Zellen, die diese Gänge auskleiden, sogenannten Gallengangsepithelzellen. Es kann außerdem vorkommen, dass in der Leber ein Tumor gefunden wird, der gar nicht ursprünglich dort entstanden ist. Dann handelt es sich um eine Tochtergeschwulst, eine Metastase.

Tumore, die aus den Gängen der Bauchspeicheldrüse entstanden sind, sind den Tumoren der Gallengänge der Leber sehr ähnlich und können in die Leber einwandern.

Tumore, die sich in der Bauchspeicheldrüse gebildet haben, sind häufig sehr aggressiv.

Barbara Sitek

„Für die Behandlung und die Prognose der betroffenen Patienten spielt es eine sehr wichtige Rolle, was ein in den Lebergängen gefundener Tumor für einen Ursprung hat“, erklärt Barbara Sitek. Hat sich der Krebs in der Leber gebildet, stehen die Chancen, die Krankheit noch lange zu überleben, wesentlich besser, als wenn er aus der Bauchspeicheldrüse stammt. Leberkrebs kann man operieren und mit Medikamenten behandeln. Tumore, die sich in der Bauchspeicheldrüse gebildet haben, sind dagegen häufig sehr aggressiv. Nur etwa fünf Prozent der Patienten überleben die fünf Jahre nach Diagnosestellung. „Die Behandlung zielt dann nicht auf eine Heilung ab, sondern darauf, die Lebensqualität für die Betroffenen möglichst lange gut zu halten“, so Barbara Sitek.

Da die beiden Tumorarten sich aber morphologisch sehr ähnlich sind, konnten Pathologen bisher nur schwer beurteilen, um welchen Primärtumor es sich handelt. Barbara Sitek und ihr Mitarbeiter Dr. Thilo Bracht haben sich daher, gefördert vom Mercator Research Center Ruhr, gemeinsam mit dem Team von Prof. Dr. Hideo A. Baba vom Universitätsklinikum Essen auf die Suche nach neuen Proteinbiomarkern gemacht. Das sind Proteine, die charakteristischerweise verstärkt im Tumorgewebe vorkommen. Hat man solche Proteine identifiziert, die mit einer Tumorart assoziiert sind, kann man die verschiedenen Gewebe dadurch unterscheiden.

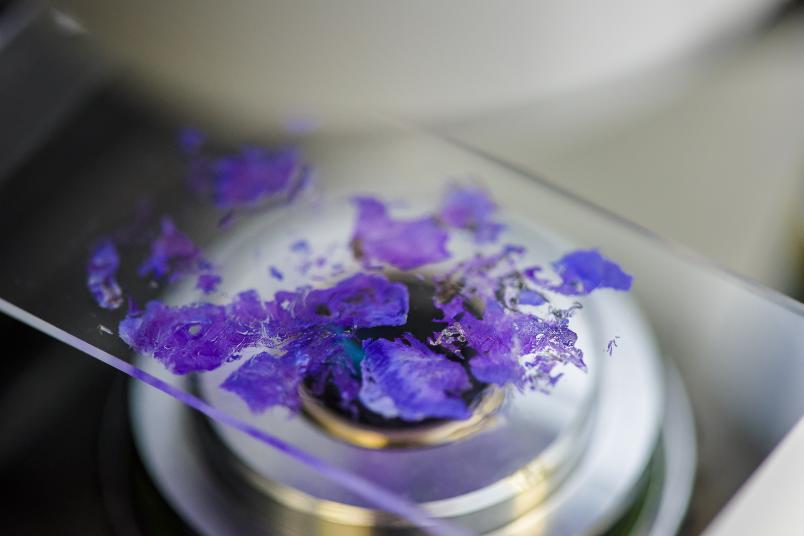

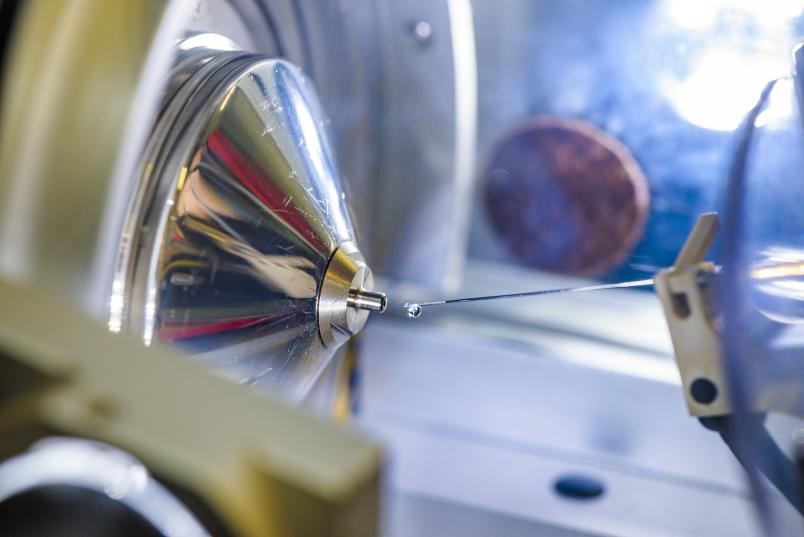

Da das Universitätsklinikum Essen auf Lebererkrankungen spezialisiert ist, konnten die Forscher viele frische Gewebeproben von Lebertumoren untersuchen. Um wirklich nur die Tumorzellen unter die Lupe zu nehmen, mussten sie die entsprechenden Zellen zuerst von umgebendem Gewebe isolieren. Dazu nutzten sie ein spezielles Mikroskop, das es ermöglicht, mit Laserstrahlen bestimmte zuvor markierte Bereiche aus zehn Mikrometer dünnen Gewebeschnitten auszuschneiden. Mittels eines Laserpulses werden die so ausgeschnittenen Zellen in ein Gefäß katapultiert.

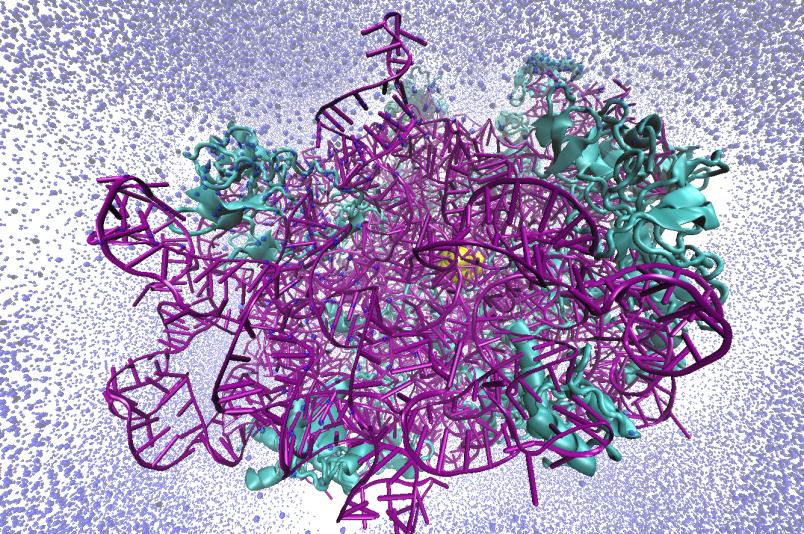

Im nächsten Schritt werden aus den Tumorzellen Proteine isoliert und anschließend durch Enzyme zu Peptiden zerkleinert. Dann können die Forscher mit einem Massenspektrometer die Proteine aus den verschiedenen Proben identifizieren und deren Menge in den untersuchten Proben miteinander vergleichen.

Auf diese Art untersuchten sie jeweils zehn Proben von Tumoren, die sich in der Leber gebildet hatten, und solchen, die aus der Bauchspeicheldrüse dorthin eingewandert waren. Rund 2.000 Proteine konnten sie identifizieren und quantifizieren. Anschließend konnten sie vergleichen, welche Tumorart welche Proteine bildet. Dabei kam es vor allem darauf an, Proteine zu identifizieren, die in einer Tumorart im Vergleich zur anderen Tumorart gehäuft vorkommen.

Drei besonders aussichtsreiche Kandidaten aus der Familie der Annexin-Proteine, ANXA 1, ANXA 10 und ANXA 13 untersuchten die Forscher dann weiter. Mithilfe der Immunhistochemie wurden diese Proteine in den Gewebeproben aus beiden Tumorarten angefärbt. Dies ist mit spezifischen Antikörpern möglich, die mit den Proteinen im Gewebe reagieren und eine Färbung ergeben. Unter dem Mikroskop kann man dann erkennen, ob und welche Bereiche der Tumorprobe gefärbt erscheinen.

Drei Proteine im Rennen

So konnten sie deutlich darstellen, dass ANXA 1 und ANXA 10 verstärkt in Lebertumoren nachweisbar sind, in Bauchspeicheldrüsentumoren deutlich weniger. Bei ANXA 13 verhält es sich genau umgekehrt.

Wichtig für die diagnostische Unterscheidung zwischen den beiden Tumorarten ist, ob dieser Unterschied auch zwischen primären Lebertumoren und Metastasen von Bauchspeicheldrüsentumoren nachweisbar ist. „Die ersten Analysen haben wir jeweils an Primärtumoren beider Organe durchgeführt, weil die Metastasen nur als paraffiniertes Material vorlagen. Für die Proteomanalytik benötigen wir jedoch frisch gefrorenes Material“, erklärt Barbara Sitek. Bei einem Vergleich der drei Proteine von Lebertumoren und Metastasen von Bauchspeicheldrüsentumoren zeigte sich, dass nur bei ANXA 1 und ANXA 10 unterschiedliche Färbemuster nachweisbar waren. ANXA 13 war damit aus dem Rennen.

Die beiden verbleibenden Kandidaten wurden im nächsten Schritt daraufhin untersucht, wie sensitiv und wie spezifisch sie auf die eine oder andere Erkrankung hindeuten. Ihre Zuverlässigkeit lag jeweils um 80 Prozent. „Das ist ganz gut, aber es gibt immer noch rund 20 Prozent falsche Diagnosen“, erläutert Barbara Sitek. Daher kombinierte die Arbeitsgruppe die Proteine miteinander, was allerdings auch nicht zu einer höheren Treffsicherheit führte.

Von dieser Arbeit profitieren die Patienten schon heute.

Hideo Baba

Um dennoch zuverlässigere Aussagen treffen zu können, versuchten die Forscher dann, die gefundenen Biomarker mit weiteren elf Proteinen zu kombinieren, die in der Literatur von anderen Forschern aufgrund älterer Studien als mögliche Biomarker vorgeschlagen worden waren. So erreichten sie mit einer Kombination aus ANXA 10 und einem in der Literatur vorgeschlagenen Protein zusammen eine Treffsicherheit von 85 Prozent. „Das ist ein guter Wert, der die Differenzialdiagnostik bei Lebertumoren deutlich verbessert“, sagt der Pathologe Hideo Baba. „Von dieser Arbeit, die wir nur in Zusammenarbeit zwischen dem Bochumer Proteom-Center und der Essener Universitätsklinik durchführen konnten, profitieren die Patienten schon heute“, so der Forscher. Am Pathologischen Institut des Essener Universitätsklinikums werden diese Biomarker jetzt in der Routinediagnostik eingesetzt.

Die im Projekt erprobte Vorgehensweise zur Suche nach zuverlässigen Biomarkern nutzen die Bochumer und Essener Forscher auch für weitere Erkrankungen.