Medizin

Erstes robustes Zellkulturmodell für das Hepatitis-E-Virus

Eine Mutation schaltet bei der Virusvermehrung den Turbo ein. Warum das für die Forschung ein Segen ist.

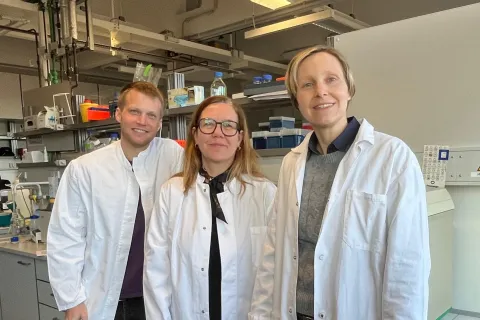

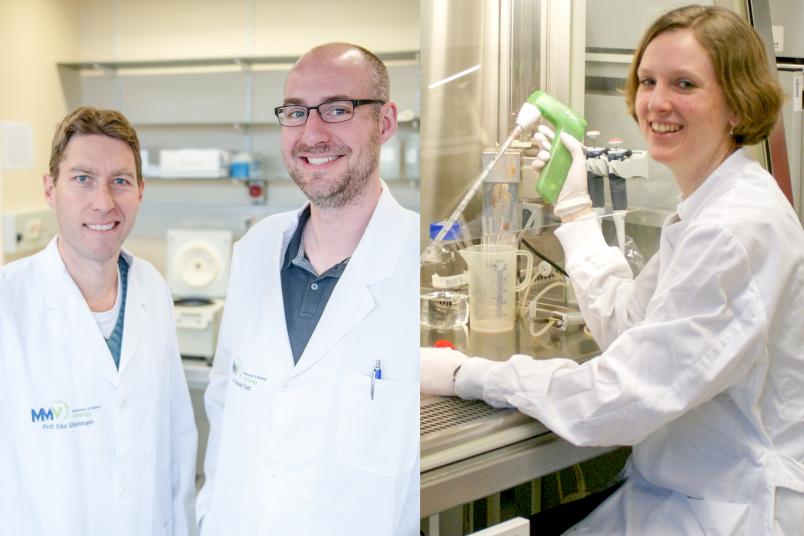

Obwohl Hepatitis E jedes Jahr über drei Millionen Infektionen und rund 70.000 Todesfälle verursacht, ist das Virus bisher wenig untersucht. Das könnte sich ändern, denn ein Forschungsteam aus Bochum und Hannover hat ein robustes und verbessertes Zellmodell des Erregers entwickelt. Es produziert etwa 100-mal mehr infektiöse Viruspartikel als bisherige Modelle. „Das macht das Virus jetzt wissenschaftlich erforschbar“, sagt Prof. Dr. Eike Steinmann, Inhaber des Lehrstuhls Molekulare und Medizinische Virologie an der RUB. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscherinnen und Forscher in der Zeitschrift PNAS vom 2. Januar 2020.

Mutation führt zu verstärkter Vermehrung

Dass das Hepatitis-E-Virus bisher wenig erforscht ist, liegt nicht zuletzt daran, dass es kein robustes Zellkulturmodell gab. „Die Anzahl der in bisherigen Modellen produzierten infektiösen Viruspartikel war einfach zu gering, um reproduzierbare Ergebnisse zu generieren“, erklärt der Bochumer Autor Dr. Daniel Todt.

Hepatitis E

Das Forschungsteam beschäftigte sich in vorangegangenen Studien mit Viruspopulationen, die durch genetische Mutationen des Virus in Patienten entstehen, und fand dabei eine bestimmte genetische Veränderung, die zu einer erheblich stärkeren Vermehrung des Erregers führt. Die Forscherinnen und Forscher fügten diese Mutation in die bisher genutzten Zelllinien ein und konnten so die Produktion neuer Viruspartikel um das Fünf- bis Zehnfache steigern.

In ihrer aktuellen Arbeit optimierten sie die Zellkulturbedingungen durch Zugaben spezieller Nährmedien und die Nutzung verschiedener Leberzelllinien. Diese Maßnahmen führten zu rund 100-mal mehr infektiösen Viruspartikeln als bisher publiziert.

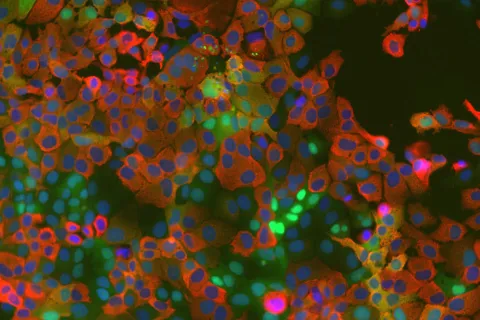

Aufwändige Tests zeigen, dass das Modell funktioniert

Um zu überprüfen, ob das neue Zellkulturmodell sich für die Erforschung des Virus eignet, machten die Forscher verschiedene aufwendige Experimente. Da sie zum ersten Mal aus gesundem Lebergewebe isolierte Zellen reproduzierbar mit dem Hepatitis-E-Virus (HEV) infizieren konnten, unternahmen sie auch eine Tiefensequenzierung: Sie untersuchten die gesamte genetische Information des Virus zu verschiedenen Zeitpunkten der Infektion mit und ohne Einfluss von Medikamenten. Außerdem analysierten sie die veränderte Expression verschiedener Proteine befallener Leberzellen als Reaktion auf die Infektion sowohl unter dem Einfluss von Medikamenten als auch ohne Wirkstoffeinfluss. „Wir wollten wissen, wie die Zelle auf die Infektion reagiert“, so Daniel Todt.

„Es ging uns um ein komplettes Detailverständnis“, unterstreicht Eike Steinmann. „Nur das wird es uns in Zukunft erlauben, Gene, die für den Infektionsverlauf besonders wichtig sind, zu identifizieren und als mögliche Ziele für Therapieansätze ins Auge zu fassen.“ Den Datensatz sowie das optimierte Protokoll stellen die Forscher öffentlich zur Verfügung, um der gesamten wissenschaftlichen Community die Möglichkeit zu geben, mit dem Modell und den bisherigen Erkenntnissen weiterzuarbeiten.