Medizin

Geheimnisse zwischen Licht und Leber

Wer lange gegen seine innere Uhr lebt, erhöht das Risiko, an einer Fettleber zu erkranken. Die Zusammenhänge sind komplex. Ein Bochumer Forschungsteam ist ihnen auf der Spur.

„Künstliches Licht macht uns krank“, sagt Prof. Dr. Mustafa Özçürümez. Denn die künstliche Beleuchtung erlaubt es uns, die Nacht zum Tag zu machen. Wir bleiben lange wach, essen spät, schlafen unregelmäßig und halten uns überwiegend in Innenräumen auf. Das alles führt dazu, dass unser gesamter Stoffwechsel aus dem Takt gerät. Im schlimmsten Fall – wenn wir über Jahre oder Jahrzehnte die innere Uhr missachten – kann das in die Entwicklung einer sogenannten metabolisch-dysfunktionsassoziierten steatotischen Lebererkrankung (ehemals: nicht-alkoholischen Fettleber) münden. „Schichtarbeitende leiden häufig unter dieser Erkrankung, aber auch blinde Menschen, die über ihre Augen gar kein Licht aufnehmen können“, so Özçürümez, der in der Medizinischen Klinik in den Knappschaft Kliniken, Universitätsklinikum Bochum, die Laboratoriumsmedizin leitet.

Mustafa Özçürümez, Jasmin Weninger und Abdurrahman Coskun (von links) arbeiten gemeinsam am Zusammenhang zwischen Licht und Leber.

Gemeinsam mit Dr. Jasmin Weninger und Prof. Dr. Abdurrahman Coskun ist er den Zusammenhängen auf der Spur. In verschiedenen Studien untersuchen die Forschenden den fein justierten Regelkreis unseres Tag-Nacht-Rhythmus, des sogenannten circadianen Rhythmus, und seine Störfaktoren. Eine wichtige Stellschraube des ganzen Systems ist das Hormon Melatonin. „Melatonin wird ausgeschüttet, wenn es dunkel wird“, erklärt Özçürümez. „Es macht müde und sorgt für einen erholsamen Schlaf.“ Darüber hinaus hat es verschiedene weitere Funktionen, die zur Regeneration beitragen, und es wirkt sich auch auf die Leber aus.

Schon das Licht des Vollmonds stört die Melatoninausschüttung

„Hinweise auf einen Schutz der Leber durch Melatonin ergeben sich beispielsweise bei Patienten, die bestimmte Lipidsenker gegen zu hohe Blutfettwerte einnehmen müssen. Die mit der Einnahme verbundenen Nebenwirkungen auf die Leber werden durch zusätzliche Melatoningaben abgemildert,“, so Özçürümez, „vermutlich durch die antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften des Melatonins“.

Ein Problem: Durch künstliches blaues Licht, etwa vom Handy, Computer, Fernseher oder der Straßenbeleuchtung, wird es nachts kaum noch richtig dunkel. „Schon ab zehn Lux, dem Licht einer Vollmondnacht, wird die körpereigene Melatoninproduktion gehemmt“, warnt der Labormediziner.

Unsere innere Uhr wird durch viele weitere Faktoren beeinflusst: Einerseits ist es genetisch bedingt, ob wir eher zu den Frühaufstehern oder Nachtmenschen gehören. Andererseits spielen Schlaf- und Essgewohnheiten sowie Lichtverhältnisse, denen wir ausgesetzt sind, eine entscheidende Rolle. Letzteres muss nicht unbedingt sichtbares Licht sein: Bestimmte Fotorezeptoren im Auge vermitteln direkt und indirekt Signale nicht sichtbaren Lichts an unsere zentrale innere Uhr und die organspezifische Rhythmik. Dieses komplexe Zusammenspiel ist anfällig für Störungen, die weitreichende Folgen haben können.

Wie komplex diese Zusammenhänge sind, zeigt auch die Beobachtung, dass Melatonin nicht nur in der Zirbeldrüse, sondern auch im Darm produziert wird. Auch unser Darm unterliegt einem circadianen Rhythmus, der wesentlich an der Steuerung des Leberstoffwechsels beteiligt ist.

Lerche, Eule oder Taube?

Das Bochumer Team analysiert beispielsweise die Aktivität von sogenannten Clock-Genen in Haarwurzelproben und misst parallel die Melatoninausschüttung, um den Zusammenhang zwischen dem Chronotyp, also der individuellen Veranlagung unserer inneren Uhr, und Erkrankungen der Leber zu untersuchen. „Wir unterscheiden grob die Lerchen, die Eulen und die Tauben“, erklärt Özçürümez, „also Frühaufsteher, Nachtmenschen und diejenigen dazwischen.“ Anhand dieser und weiterer Untersuchungen kann der Chronotyp sehr zuverlässig bestimmt werden, um den Zusammenhang mit Erkrankungen der Leber studieren zu können.

„Lerchen leben am gesündesten“, bringt es Özçürümez auf den Punkt. Denn sie folgen am ehesten dem natürlichen Rhythmus unserer Vorfahren, ohne künstliche Beleuchtung, mit frühem Schlaf und frühem Aufstehen. „Damals hatte man nach Einbruch der Dunkelheit draußen nichts mehr zu suchen – man wäre Beute gewesen“, sagt Özçürümez. Heute dagegen verlängern Lichtverschmutzung, abendliches blaues Licht durch ein Handy im Bett oder lange Wochenendabende den Tag künstlich, mit dem Effekt, dass viele am nächsten Morgen ausschlafen. Den daraus resultierenden Zustand nennen die Wissenschaftler*innen „Social Jetlag“, eine dauerhafte Mini-Zeitverschiebung, die der Gesundheit schadet.

Schlafstörungen sind nicht normal

„Das Spektrum an Störungen des Biorhythmus ist äußerst vielfältig“, betont Jasmin Weninger. „Erschwerend kommt hinzu, dass Schlafprobleme häufig als normal oder Privatsache wahrgenommen werden und somit keinen Krankheitswert besitzen.“ Doch genau diese Faktoren, die unseren Biorhythmus aus dem Gleichgewicht bringen, haben weitreichende Folgen für unsere Gesundheit. Ist die innere Uhr aus dem Takt beziehungsweise in die Abendstunden verschoben, begünstigt das Störungen im Zuckerstoffwechsel, was langfristig in eine Fettleber münden kann. „Die Fettleber ist eine Erkrankung mit vielen Ursachen, die sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte entwickelt“, erklärt Mustafa Özçürümez.

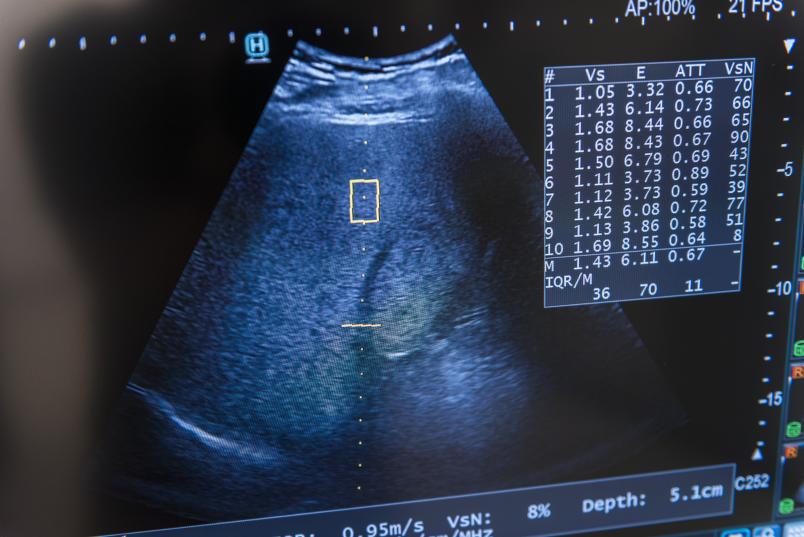

Auswertung von Bewegungs- und Schlafdaten eines speziellen Messgerätes, das im Rahmen der Studie bei Patient*innen mit Fettlebererkrankung eingesetzt wird.

Was genau im Körper abläuft, je nachdem, wie wir unseren Tag gestalten, ist Gegenstand einer weiteren, laufenden Studie, für die noch Teilnehmende gesucht werden. Darin untersucht das Team mit viel Aufwand den Biorhythmus von Proband*innen mit und ohne Fettlebererkrankung. Die Teilnehmenden verbringen eine Nacht in der Klinik. Über 24 Stunden werden Blutdruck und Körpertemperatur kontinuierlich aufgezeichnet, und zu verschiedenen Zeiten werden Blut- und Speichelproben abgenommen, um unter anderem den Melatoninspiegel und andere Laborwerte zu messen. Zusätzlich füllen die Teilnehmenden zu verschiedenen Zeitpunkten Fragebögen über ihre Aktivitäten, ihre Schlafgewohnheiten und ihre Aufenthalte im Freien und in Innenräumen aus. Im Anschluss an die Übernachtung in der Klinik tragen sie zwei Wochen lang Lichtsensoren (Licht-Dosimeter), die genau aufzeichnen, wie viel Licht, natürliches wie künstliches, wann am Tag das Auge erreicht. „Wer mitmacht, lernt viel über sich selbst“, sagt Mustafa Özçürümez. Die Teilnehmenden erhalten nicht nur eine Aufwandsentschädigung, sondern nach Abschluss der Studie auch einen ausführlichen Bericht zu ihrem Chronotyp sowie zahlreiche weitere Ergebnisse der Untersuchungen.

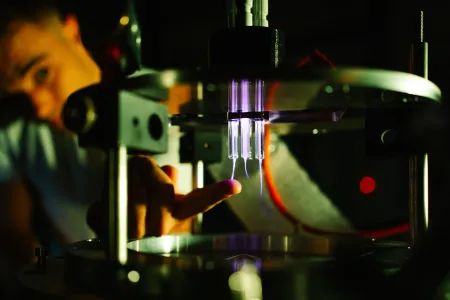

Um die Vorgänge in der Leber noch genauer aufschlüsseln zu können, hat das Team einen Versuchsaufbau entwickelt, in dem es Schweinelebern mithilfe einer Nährlösung künstlich am Leben erhalten kann. Abdurrahman Coskun hat eine Nährlösung patentiert, mit der die Organe kontinuierlich durchspült werden. Jasmin Weninger entnimmt über 24 Stunden in vierstündigen Abständen Proben, um die Genaktivität der Leber zu untersuchen. Dabei stehen die Tagesrhythmus-steuernden Clock-Gene im Vordergrund. „Durch die Isolierung der entsprechenden RNA alle vier Stunden können wir nachweisen, dass die Hauptgene ihren Rhythmus unter den Versuchsbedingungen beibehalten“, berichtet Jasmin Weninger. „Ein Drittel der Gene in der Leber unterliegt einer tagesrhythmischen (circadianen) Expression, was auf eine weitreichende Regulation durch die innere Uhr hinweist.

Im nächsten Schritt soll der Versuchsaufbau weiter verfeinert werden: mit temperatur-, druck- und nährstoffgesteuerten Tageszyklen – realitätsnahe Bedingungen, wie sie im lebenden Organismus vorherrschen. Ziel ist es, die Leber über mehr als 24 Stunden am Leben zu halten und dabei die genauen biologischen Regelkreise zwischen Licht und Leber zu entschlüsseln.

Wie Vorbeugung gelingen könnte

„Nur wenige Forschungsgruppen weltweit befassen sich damit, und es sind noch weit mehr Fragen offen als beantwortet“, sagt Mustafa Özçürümez. Sollte sich ein Einfluss des Chronotyps auf die Entwicklung einer Fettlebererkrankung bestätigen, hätte dies weitreichende Konsequenzen für die Prävention. Die Anwendung von Lichttherapie, wie zum Beispiel in Polarregionen, Brillen mit Blaulichtfilter, Melatoninpräparaten aber auch verhaltenstherapeutische Maßnahmen zur Schlafverbesserung könnten einen anderen Stellenwert bekommen.

Der Ursprung der inneren Uhr

Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren