Fossilfund

Millionen Jahre alter Schnappschuss eines missglückten Fressversuchs

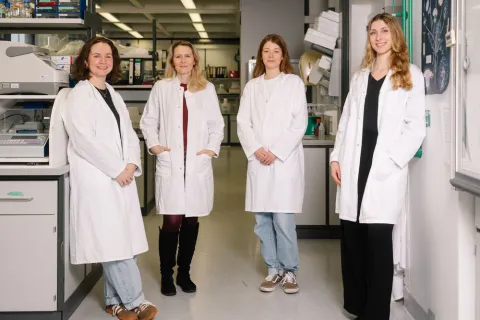

Eine ganze Reihe glücklicher Fügungen hat einem Bochumer Paläontologen neue Erkenntnisse über den Speiseplan von Flugsauriern ermöglicht.

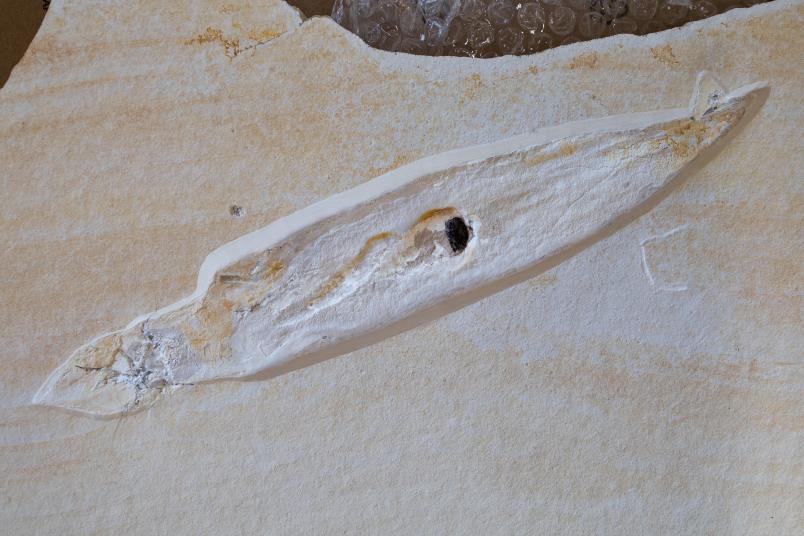

Diese Attacke ist ordentlich schiefgegangen: Vor 152 Millionen Jahren versuchte ein Flugsaurier, einen Tintenfisch aus dem Meer zu schnappen. Er endete ohne Beute, dafür mit einem Zahn weniger. Diese Geschichte erzählt ein Fossil aus Süddeutschland, das dem RUB-Paläontologen Dr. René Hoffmann mehr oder weniger durch Zufall in die Hände gelangte. Es stellte sich heraus, dass es sich nicht nur um ein extrem seltenes Fundstück handelte, sondern auch noch um den Erstnachweis, dass Flugsaurier Tintenfische, oder genauer gesagt weichkörprige Kopffüßer, gejagt haben.

Kopffüßer

In einer Zeitschrift für Hobby-Fossiliensammler hatte René Hoffmann ein Foto eines fossilen Kopffüßers entdeckt, in dem ein Flugsaurierzahn steckte. „Das Bild war so klein, dass man es leicht hätte überblättern können“, erinnert er sich. Flugsaurier sind zwar nicht das Spezialgebiet des Forschers, aber die Tatsache, dass sich ein Flugsaurierzahn im versteinerten Weichkörper eines Kopffüßers befand, weckte sein Interesse.

Der Forscher schrieb den Herausgeber der Zeitschrift an und bat, Kontakt zu dem Sammler Guido Berndt herzustellen, der den Zahn zusammen mit Udo Resch bei der Präparationsarbeit gefunden hatte. „Unter den Hobbysammlern gibt es einige Experten, die viel besser als die meisten Wissenschaftler darin sind, spannende Fossilien aufzutun und diese sehr gut zu präparieren“, erzählt René Hoffmann. Das war sein Glück.

Das hätte auch anders ausgehen können.

René Hoffmann

Resch hatte das Fossil gemeinsam mit den Brüdern Guido und Roman Berndt präpariert, wobei der etwa zwei Zentimeter lange im Tintenfisch steckende Zahn intakt und deutlich sichtbar blieb. „Das hätte auch anders ausgehen können“, sagt Hoffmann. „Wenn sich das Gestein bei der Präparation anders gespalten hätte, hätte der Zahn verlorengehen können, und die Besonderheit des Fossils wäre nie aufgefallen.“

Keine Selbstverständlichkeit

Der Sammler stellte René Hoffmann das Fossil für die wissenschaftliche Arbeit kostenlos zur Verfügung – keine Selbstverständlichkeit, wie der Forscher weiß: „Wenn wir ein Fundstück in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung beschreiben, müssen wir es anschließend auch öffentlich zugänglich machen, der Sammler bekommt es also nicht zurück“, erklärt er. Guido und Roman Berndt waren einverstanden damit, dass das Fossil in einem Museum in Zürich ausgestellt und dort dauerhaft hinterlegt wird.

Besonders ist das Fundstück unter anderem, weil der Weichkörper des Kopffüßers erhalten ist. Das passiert nur unter bestimmten Versteinerungsbedingungen, wie sie in Solnhofen in Süddeutschland vorlagen. Die Weichteile wurden dort in einer sauerstoffarmen Umgebung konserviert und phosphatisiert. In der Versteinerung leuchten die erhaltenen Weichteile deshalb unter UV-Licht weiß. So konnte René Hoffmann sichtbar machen, dass der Zahn tatsächlich in dem Weichgewebe des Tintenfisches steckt und nicht etwa zufällig darauf gefallen war.

Einblicke in Millionen Jahre alte Nahrungsnetze

„Wir Paläontologen interessieren uns dafür, wie die Lebensbedingungen und Nahrungsnetze vor Millionen von Jahren auf der Erde aussahen“, erklärt Hoffmann. „Solch ein Fund kann uns entscheidende Hinweise geben.“

Der Bochumer Wissenschaftler zog Experten für Tintenfische und Flugsaurier hinzu. Sie bestimmten die an dem missglückten Fressversuch beteiligten Spezies. Dr. Jordan Bestwick von der University of Leicester rekonstruierte, dass der Zahn einem nahezu ausgewachsenen Flugsaurier der Art Rhamphorhynchus muensteri mit einer Flügelspannweite von rund einem Meter gehört haben musste. Dr. Dirk Fuchs von der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie bestimmte die Art des Kopffüßers – Plesioteuthis subovata, von der bislang überhaupt nur drei versteinerte Exemplare bekannt sind.

Gemeinsam rekonstruierten die Experten das Szenario, das ihrer Meinung nach zu dem Fossilfund geführt haben könnte: Sie gehen davon aus, dass der Flugsaurier an der Wasseroberfläche jagte. Aus versteinerten Mageninhalten war bereits bekannt, dass er Fische aß. Nun gibt es einen Hinweis, dass er auch Kopffüßer jagte – oder es zumindest versuchte.