Biologie

Was Paprika erröten lässt

Grüne Paprika sind unreif und reifen auch nicht nach. Bochumer Biologen wollen wissen warum.

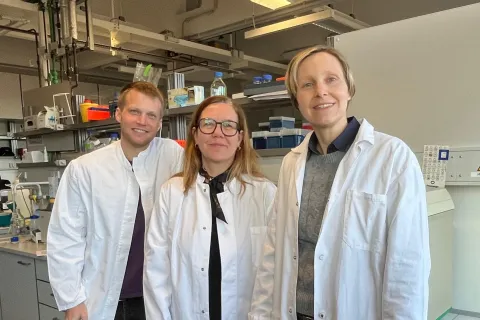

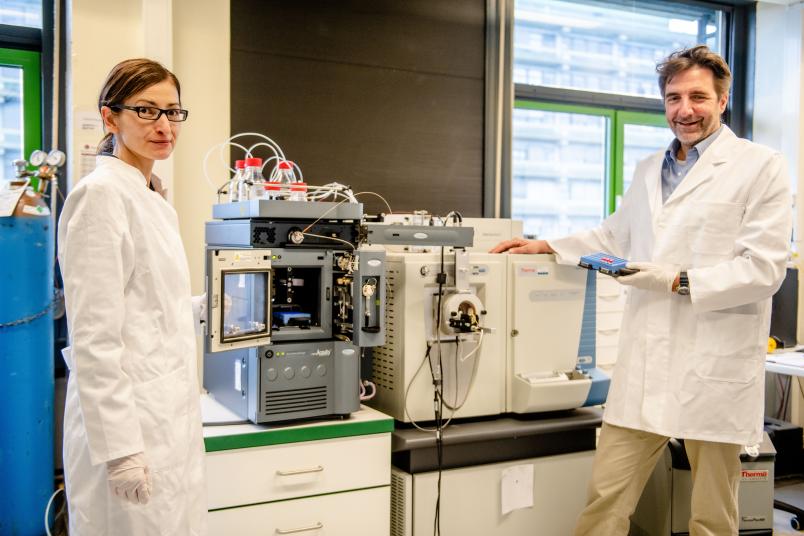

Leuchtend rot, lecker und gesund, so kennt und liebt man Paprika. Was sie allerdings bei der Reifung rot werden lässt, hat das Team um Prof. Dr. Sacha Baginsky vom Lehrstuhl Biochemie der Pflanzen der RUB erstmals auf Proteinebene im Detail entschlüsselt. Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Plastiden, typische pflanzliche Zellorganellen, in denen Chlorophyll abgebaut und im Zuge der Fruchtreifung Carotinoide hergestellt werden. Optisch zeigt sich diese Umwandlung deutlich im Farbwechsel von grün zu orange oder rot. Den Prozess hat das Team detailliert und global auf Proteinebene dokumentiert und die Ergebnisse am 30. November 2020 in „The Plant Journal“ publiziert.

Vom Chlorophyll zum Carotinoid

Paprikafrüchte, wissenschaftlich Capsicum annuum, gehören wegen ihres aromatischen Geschmacks und hoher Konzentrationen an gesundheitsförderlichen Inhaltsstoffen wie Vitamin C und antioxidativ wirkendem Provitamin A (Carotinoide) zu den beliebtesten Gemüsesorten. Die Fruchtreifung in Paprika verläuft von photosynthetisch aktiven Früchten mit hohem Chlorophyll- und Stärkegehalt zu nicht-photosynthetischen, Carotinoid-reichen Früchten. Essenzielle Schritte dieser Umwandlung finden in typischen pflanzlichen Zellorganellen, den sogenannten Plastiden statt.

Am Anfang stehen Vorläuferorganellen, die sogenannten Proplastiden. Sie sind noch undifferenziert und entwickelt sich je nach Gewebetyp und Umweltsignalen zu verschiedenen Plastiden. Bei vielen Frucht- und Gemüsesorten entwickeln sich daraus die Chromoplasten. „Sie tragen ihren Namen wegen ihrer oft leuchtenden Farben“, erklärt Sacha Baginsky. In Paprikafrüchten entwickeln sich aus Proplastiden zuerst photosynthetisch aktive Chloroplasten, aus denen sich bei der Reifung durch den Abbau von Chlorophyll und der Photosynthese-Maschinerie die Carotinoid-reichen Chromoplasten entwickeln.

Der entscheidende Unterschied zur Tomate

Ähnlich ist es in der Tomate, wobei allerdings ein entscheidender Unterschied zur Paprika besteht: Tomaten gehören zu den klimakterischen Früchten, die nach der Ernte nachreifen. Biochemisch ist dieser Prozess durch einen enormen Anstieg respiratorischer Aktivität mit großem Sauerstoffverbrauch gekennzeichnet, das sogenannte Klimakterium. Bei Paprika ist dies nicht der Fall. „Die im Supermarkt häufig erhältlichen grünen Paprika sind unreif“, so Sacha Baginsky. Sie tragen noch Chlorophyll-reiche Chloroplasten und enthalten, wenn die Paprika frisch ist, auch eine große Menge der photosynthetischen Speichersubstanz Stärke. „Unsere Daten zeigen nun einige Unterschiede in der Chromoplastendifferenzierung zwischen Paprika und Tomate auf molekularer Ebene, die Einblicke in den unterschiedlichen Metabolismus klimakterischer und nicht-klimakterischer Früchte gewährt“, so der Biologe.