Proteinforschung

Umgekehrtes optogenetisches Werkzeug entwickelt

Anders als herkömmliche lichtsteuerbare Proteine, lässt sich das neu entwickelte Werkzeug durch Licht ausschalten, nicht anschalten. Es könnte geeignet sein, um die Grundlagen der Epilepsie zu untersuchen.

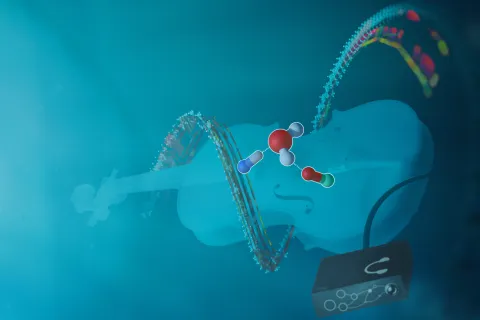

Ein neues optogenetisches Werkzeug, also ein Protein, das sich im lebenden Organismus mit Licht steuern lässt, haben Forschende der RUB entwickelt. Sie nutzten ein Opsin – ein Protein, welches in Gehirn und Augen vorkommt – aus Zebrafischen und brachten dieses in das Gehirn von Mäusen ein. Anders als andere optogenetische Werkzeuge wird dieses Opsin durch Licht nicht an-, sondern ausgeschaltet. Die Versuche ergaben auch, dass das Tool geeignet sein könnte, um Veränderungen des Gehirns zu untersuchen, die verantwortlich für die Entwicklung von Epilepsie sind.

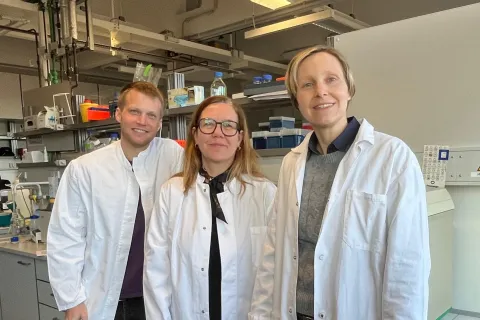

Die Teams um Prof. Dr. Melanie Mark von der Arbeitsgruppe Verhaltensneurobiologie und Prof. Dr. Stefan Herlitze vom Lehrstuhl für Allgemeine Zoologie und Neurobiologie beschreiben die Versuche und Ergebnisse in der Zeitschrift Nature Communications, online veröffentlicht am 23. Juli 2021.

Rolle bei verschiedenen Krankheiten vermutet

Das verwendete Opsin namens Opn7b aus Zebrafischen ist ein sogenannter G-Protein-gekoppelter Rezeptor. Anders als viele andere G-Protein-gekoppelte Rezeptoren kann er aktiviert werden, ohne dass ein Molekül an ihn bindet und ist dadurch dauerhaft aktiv. Normalerweise führt eine Aktivierung von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren zu einer Öffnung von bestimmten Ionenkanälen und somit zum Ioneneinstrom in die Zelle sowie weiteren Signalprozessen in der Zelle. Im Fall von Opn7b erfolgt durch Licht eine Deaktivierung dieser dauerhaft aktiven Signalkette.

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, die ohne Molekülbindung aktiviert werden, sind bislang wenig erforscht, obwohl vermutet wird, dass sie eine Rolle bei verschiedenen neuropsychiatrischen Krankheiten und bei Nachtblindheit spielen. Auch am Entstehen von viral ausgelösten Krebserkrankungen scheinen sie beteiligt zu sein.

Rezeptor genauer charakterisiert

Dr. Raziye Karapinar, Dr. Ida Siveke und Dr. Dennis Eickelbeck charakterisierten die Funktionsweise von Opn7b im Detail und stellten zu ihrer Überraschung fest, dass der Rezeptor durch Licht deaktiviert wird. Er verhält sich somit genau anders herum als übliche optogenetische Werkzeuge, die sich durch Licht anschalten lassen.

Die Forschenden halten Opn7b für gut geeignet, um weitere Einblicke in die Funktionsweise von G-Protein-gekoppelte Rezeptoren zu erhalten, die sich ohne Molekülbindung aktivieren lassen, – und um neue Erkenntnisse zu ihrer Rolle bei der Entstehung von Krankheiten zu gewinnen, indem man die Rezeptoren zeitlich kontrolliert in spezifischen Zelltypen untersuchen kann.

Epileptische Anfälle

Die Bochumer Forschenden Dr. Jan Claudius Schwitalla und Johanna Pakusch veränderten bestimmte Zellen in der Hirnrinde von Mäusen so, dass sie Opn7b produzierten. Deaktivierten sie den Rezeptor mit Licht, löste das epileptische Anfälle bei den Tieren aus – ein Ergebnis, mit dem die Forschenden nicht gerechnet hatten. Die Anfälle ließen sich gezielt mit Licht anschalten und mit Hilfe weiterer lichtgesteuerter Proteine unterbrechen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hoffen, dass es mithilfe dieses optogenetischen Werkzeugs möglich sein wird, sowohl die zugrunde liegenden Mechanismen als auch die zeitlichen Abläufe bei der Entstehung von epileptischen Anfällen genauer zu verstehen.