Medizin

Signalübertragung im Immun- und Nervensystem mithilfe von NEMO

In Zellen lagern sich bestimmte Biomoleküle in Form aktiver Komplexe vorübergehend zusammen. Das kann entscheidend sein für ihre Funktionsfähigkeit.

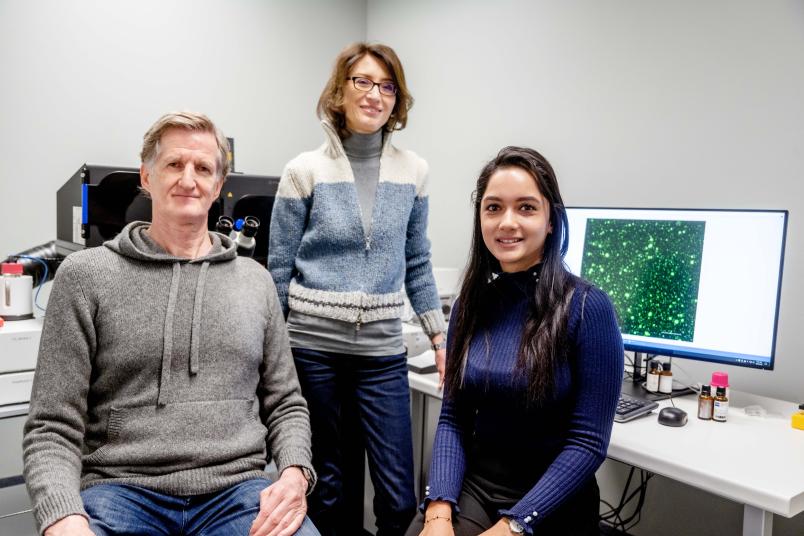

Bei der Übertragung von Signalen innerhalb von Zellen greifen viele einzelne Schritte ineinander. Unter anderem werden Proteine mit bestimmten Bausteinen versehen, die ihre Funktion ein- oder ausschalten. Um eine schnelle Signalübertragung zu gewährleisten, sammeln sich diese Bausteine in der Zelle an bestimmten Orten zeitlich begrenzt an; Forschende sprechen von biomolekularen Kondensaten. Ein Team um Prof. Dr. Konstanze Winklhofer, Leiterin des Lehrstuhls Molekulare Zellbiologie an der Ruhr-Universität Bochum, hat gezeigt, dass auch das Protein NEMO Kondensate bildet und welcher Mechanismus der NEMO-Kondensatbildung zugrunde liegt. Die Erkenntnisse sind bedeutend für das Verständnis von Signalübertragungen im Immun- und Nervensystem. Die Forschenden berichten in der Zeitschrift Life Science Alliance vom 31. Januar 2023.

Proteine ein- und ausschalten

Verschiedene zelluläre Prozesse werden durch Bindung von Botenstoffen wie Hormonen, Neurotransmittern oder Zytokinen an spezifische Rezeptoren in der Zellmembran initiiert. „Die Signalübertragung muss zeitlich und räumlich strikt reguliert werden, um einerseits eine adäquate zelluläre Reaktion auszulösen und andererseits überschießende Reaktionen zu vermeiden“, erklärt Konstanze Winklhofer. Die Regulation erfolgt beispielsweise dadurch, dass Proteine vorübergehend verändert werden, etwa durch das Anhängen von Phosphatgruppen oder von Ketten bestehend aus kleinen Ubiquitin-Proteinen.

Um eine schnelle Regulation zu ermöglichen, können sich die dafür erforderlichen Biomoleküle in sogenannten Kondensaten zusammenfinden. „Das kann man sich so vorstellen, dass sich diese Moleküle an bestimmten Orten in der Zelle vorübergehend ansammeln“, erklärt Konstanze Winklhofer. Diese Ansammlung von Molekülen gleicht einem Tropfen, verfügt aber über keine äußere Abgrenzung durch eine Membran.

NEMO braucht Ubiquitin-Ketten

Die Arbeitsgruppe von Konstanze Winklhofer konnte nun zeigen, dass solche biomolekularen Kondensate bei der Aktivierung des Transkriptionsfaktors NF-κB gebildet werden. Dieser Transkriptionsfaktor wird durch verschiedenen Signalwege aktiviert, beispielsweise bei Immunreaktionen durch die Zytokine Interleukin-1 (IL-1) und Tumornekrose-Faktor (TNF) oder durch verschiedene Faktoren im Nervensystem.

Eine zentrale Rolle bei der Aktivierung von NF-κB spielt das Protein NEMO (NF-κB essential modulator). Verschiedene NF-κB-aktivierende Reize bewirken die Bildung von Ketten aus Ubiquitin-Molekülen. NEMO bindet and diese Ketten, ändert seine Konformation und aktiviert dadurch bestimmte Enzyme, die für die Signalweitergabe erforderlich sind.

Konstanze Winklhofer und ihr Team haben herausgefunden, dass NEMO nur dann biomolekulare Kondensate bilden kann, wenn es mit Ubiquitin-Ketten interagiert. Ist die Bindung von NEMO an Ubiquitin-Ketten beeinträchtigt durch eine Mutation im NEMO-Gen, bilden sich keine Kondensate und NF-κB wird nicht aktiviert.