Lähmung

Hilfe vom Roboter

Beweglichkeit für gelähmte Patienten, das verspricht eine Art Exoskelett aus Japan. Bochumer Mediziner testen, was es kann.

Langsam setzt die junge Frau einen Fuß vor den anderen. Den Blick konzentriert nach vorne gerichtet, die Hände auf die Haltestangen des Laufbandes gestützt. Von der Hüfte abwärts sind weiße Kunststoffglieder, ähnlich wie die eines Roboters, mit Klettverschlüssen an ihren dünnen Beinen befestigt, ihre Füße stecken in klobigen weißen Schuhen. Bei jedem Schritt, den die Frau auf dem Laufband macht, sind leise motorische Geräusche zu hören. Sie stammen von HAL, dem Roboteranzug. Ohne ihn wäre Laufen für die junge Frau nicht möglich – sie ist querschnittsgelähmt.

Seit 2011 erprobt ein Expertenteam um Prof. Dr. Thomas Schildhauer, Ärztlicher Direktor des Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil, den Roboteranzug HAL, der in Japan entwickelt wurde. HAL steht für „Hybrid Assistive Limb“, auf deutsch hybride unterstützende Gliedmaße. Ziel von HAL ist es, querschnittsgelähmten Menschen zu mehr Mobilität und Aktivität zu verhelfen. Die klinischen Studien führt das Team am Zentrum für Neurorobotales Bewegungstraining (ZNB) in Bochum durch, das eigens für diesen Zweck gegründet wurde.

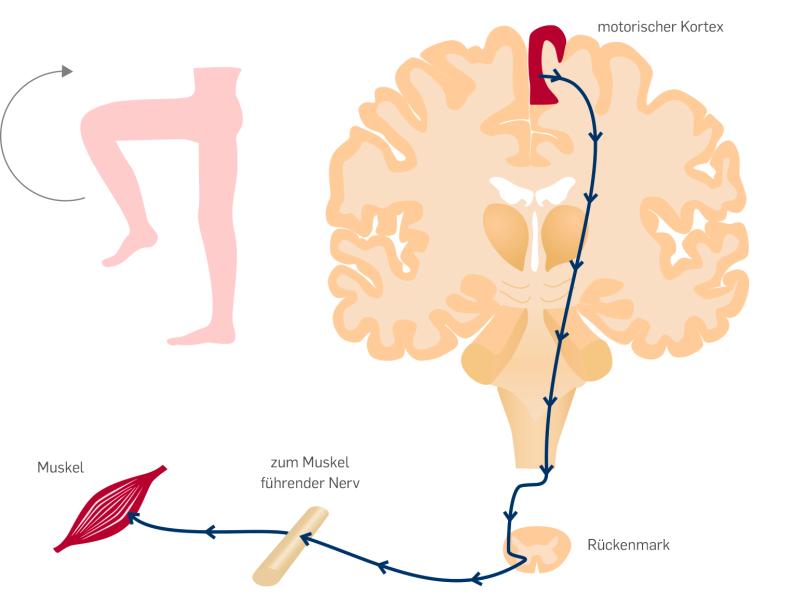

Damit der Roboteranzug funktioniert, braucht er einen Träger, der eine willentliche Bewegung ausführen möchte. Das läuft normalerweise so ab: Das Gehirn schickt ein Signal über das Rückenmark und die umliegenden Nerven in einen Muskel – zum Beispiel in einen Arm oder ein Bein.

Einem gelähmten Patienten stehen aber nur abgeschwächte Signale im Muskel zur Verfügung, die in Konsequenz dazu führen, dass er nicht mehr laufen kann. Hier kommt HAL ins Spiel: Diese abgeschwächten Signale kann der Roboteranzug über Sensoren, die auf der Haut des Patienten befestigt sind, aufnehmen und so seine Motoren im Hüft- und Kniegelenksbereich in Aktion setzen. HAL übernimmt also für den Patienten die Bewegung: durch die direkte Ankopplung an das eigene Nervensystem. „Wir möchten so die Muskelrestfunktionen aktivieren, ausbauen und die Patienten auf ein besseres Aktivitätsniveau bringen“, erklärt Professor Schildhauer.

Inwieweit ein gelähmter Patient nach der Therapie mit HAL wieder selbstständig laufen kann, hängt ganz von der Art seiner Verletzung ab. „Der Roboter repariert ja nicht die verletzten Nervenstrukturen im Rücken, sondern er hilft, dass die abgeschwächten Signale wieder im Bein ankommen“, so Schildhauer. „Es geht darum, diesen Kreislauf zu optimieren. Die Restfunktionen, die der Patient besitzt, sollen ausgebaut werden.“ Das bedeute aber nicht, dass der Patient nach der Therapie wieder ganz normal gehen kann.

Am Anfang jeder Trainingseinheit stehen krankengymnastische Übungen, um den Patienten beweglicher zu machen. Dann verkabelt der Therapeut die Person und legt ihr den Roboteranzug an. Auf dem Laufband wird anfangs meist nur für fünf bis zehn Minuten trainiert, später kann es bis zu einer Stunde sein. Das hängt davon ab, wie stabil der Kreislauf und wie kräftig die Muskeln sind oder welche Verletzungen beziehungsweise Erkrankungen vorliegen – der Roboter kann individuell auf den Patienten eingestellt werden. Er kann ihm sehr viel Unterstützung in seinen Bewegungen geben – oder eben weniger. Über eine Computereinheit lässt sich die Trainingsintensität regulieren.

In den klinischen Studien am ZNB möchte das Team um Professor Schildhauer unter anderem herausfinden, wie viel die Patienten idealerweise trainieren müssen und wie lange der Trainingseffekt anhält – oder eben nicht. Sie führen einen Trainingszyklus von drei Monaten durch, mit fünf Trainingseinheiten in der Woche. Eine Vergleichsgruppe in Japan absolviert nur acht Trainingseinheiten – auch diese führen zu einer Verbesserung der Funktionen. Im direkten Vergleich mit der Bochumer Studie lässt sich jedoch festhalten, dass das intensivere Training über drei Monate zu deutlich positiveren Ergebnissen führt.

„Unsere Patienten erreichen ein Aktivitätsniveau, mit dem sie besser in ihrem Alltag und in ihrem Umfeld agieren können. Und dadurch trainieren sie Bewegungsabläufe jeden Tag weiter“, erklärt Schildhauer. War ein Patient dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen, kann er nach der dreimonatigen Trainingsphase beispielsweise kurze Strecken am Rollator gehen. Zudem scheinen diese Patienten auf demselben Aktivitätsniveau zu bleiben, wenn sie nach der dreimonatigen Therapiephase mit HAL einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen eine Trainingseinheit beibehalten.

Wir sind in verschiedener Hinsicht zu sehr überraschenden Ergebnissen gekommen.

Da bislang erst 14 Patienten aller Altersgruppen ihr Training am ZNB beendet haben, muss das Expertenteam noch weitere Studien durchführen. „Wir sind in verschiedener Hinsicht zu sehr überraschenden Ergebnissen gekommen“, sagt Professor Schildhauer. „Aber das sind noch Einzelergebnisse – wir möchten nicht zu früh zu viele Hoffnungen wecken.“ Was aber bereits jetzt feststeht: Bei allen Patienten hat sich durch das Training mit dem Roboteranzug die Muskelaktivität und damit die Beweglichkeit verbessert.

Aufgrund seiner Ergebnisse hat das ZNB umfangreiche Finanzförderungen erhalten, unter anderem vom Land NRW und vom japanischen Wirtschaftsministerium. Mit diesen Mitteln wird nun das Zentrum weiter ausgebaut: Zum einen werden neue Roboter angeschafft, zum anderen steht eine Ausweitung in weitere Bereiche an. Stand bislang der Roboter für die kompletten unteren Extremitäten im Fokus, werden sich folgende Studien mit Anwendungen für ein einzelnes Bein oder einen einzelnen Arm beschäftigen.

Diese speziellen Roboteranzüge sind für Patienten gedacht, die beispielsweise einen Schlaganfall erlitten haben oder an Multipler Sklerose erkrankt sind. Im ersten Quartal 2014 wird das ZNB in Zusammenarbeit mit der Neurologischen Klinik am Bergmannsheil unter der Leitung von Prof. Dr. Martin Tegenthoff eine Studie mit Schlaganfallpatienten durchführen.

In Deutschland ist das Bergmannsheil die einzige Klinik, an der der Roboteranzug zum Einsatz kommt. In Japan stehen ähnliche Anzüge in etwa 200 geriatrischen Rehazentren zur Verfügung. Diese sind jedoch einfacher gebaut und haben nicht so viele Möglichkeiten in der Einstellung der einzelnen Motoren. Neben Bochum und Tsukuba, Japan, forscht man auch am Karolinska Universitätsklinikum, Schweden, am Roboteranzug, wo er für Schlaganfallpatienten eingesetzt wird. Zwischen den drei Standorten gibt es enge Absprachen, wer in welchen Forschungsbereichen seinen Schwerpunkt legt, sodass man zielgerichtet bestimmte Fragestellungen lösen kann.

HAL langfristig in Deutschland auf den Markt bringen

Langfristiges Ziel ist es, HAL in Deutschland auf den Markt zu bringen, damit er möglichst vielen Menschen als Therapieinstrument helfen kann. In den nächsten Monaten soll die Anwendung für querschnittsgelähmte Patienten auch anderen deutschen Zentren zur Verfügung gestellt werden, unter anderem dem Unfallkrankenhaus Berlin und der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am Main.

Bevor die Anwendung allerdings ins Abrechnungssystem der Krankenkassen kommt, müssen fundierte Daten vorliegen, was erst durch weitere Studien möglich wird. Die Berufsgenossenschaften erkennen den Roboteranzug bereits jetzt als Therapieinstrument an; Verhandlungen mit anderen Krankenkassen laufen noch. „Wenn die Anwendung nachweislich etwas nutzt, dann müssen die Krankenkassen sie früher oder später in ihren Behandlungskatalog aufnehmen“, so Schildhauer.