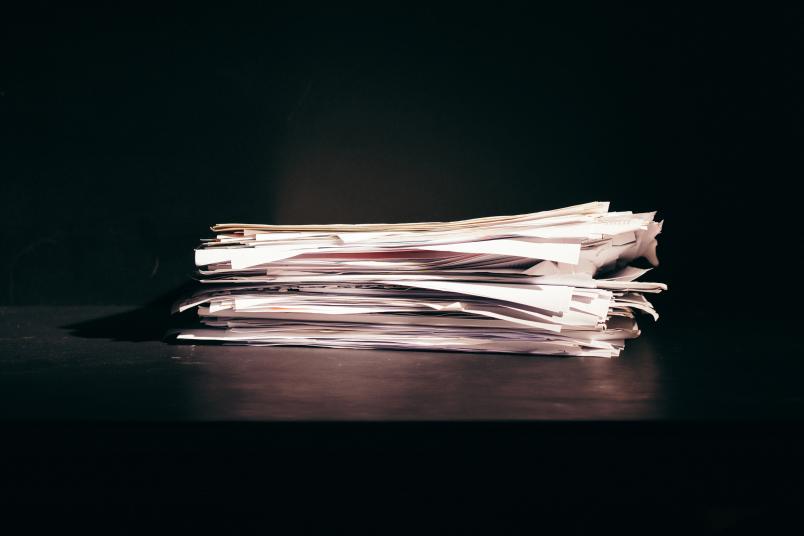

Rund 60 Millionen Wahlberechtigte gibt es in Deutschland. Etwa 47 Prozent von ihnen gaben bei der Bundestagswahl 2021 ihre Stimme per Briefwahl ab – das erzeugt viel zusätzlichen Aufwand.

Informatik

Online wählen ohne mulmiges Gefühl

Wie lassen sich der Komfort einer Internetwahl und die Sicherheit einer Stimmabgabe auf Papier verbinden? Damit experimentieren IT-Sicherheitsprofis.

Wahlbenachrichtigung, Briefwahlunterlagen, Stimmzettel. Eine Bundestagswahl verschlingt tonnenweise Papier. So viel, dass im November 2024 in Deutschland gar Diskussionen entbrannten, wie schnell eine vorgezogene Bundestagswahl nach dem Ampel-Aus überhaupt organisierbar wäre. Diskussionen, die manche andere Länder in dieser Form nicht haben würden. In Estland beispielsweise kann man bereits seit 2005 seine Stimme digital abgeben. „Für eine Internetwahl braucht man großes Vertrauen in die technische Infrastruktur“, weiß Prof. Dr. Karola Marky. Sie leitet an der Ruhr-Universität Bochum das Digital Sovereignty Lab und ist Mitglied im Exzellenzcluster CASA, das Cybersicherheit im Zeitalter großskaliger Angreifer erforscht. Seit über zehn Jahren erforscht sie verschiedene Aspekte von Internetwahlen.

„Bei dem Thema gibt es einige spannende Konflikte“, führt die Forscherin aus. „Zum einen muss das Wahlrecht gewahrt werden. Es dürfen also nur Stimmen von wahlberechtigten Personen gezählt werden. Zum anderen muss man das Wahlgeheimnis sicherstellen: Niemand darf wissen, welche Partei ich gewählt habe.“ Beides gleichzeitig zu gewährleisten, liegt nicht in der Natur des Internets. „Es wurde nicht mit Privatsphäre konzipiert, sondern um Menschen zu verbinden. Die Anonymität wurde nachträglich dazu gebaut“, so Karola Marky. „Um eine Internetwahl sicher zu machen, muss man den ganzen Werkzeugkasten der Kryptografie und Privatsphäre-Technologie nutzen.“

Die Vorteile von Internet und Papier kombinieren

Eine gut umgesetzte Internetwahl bietet einige Vorteile: Man kann beispielsweise von zuhause aus wählen, es braucht weniger Papier und weniger Wahlpersonal, und die Auszählung geht schneller. Ein Vorteil der Papierwahl hingegen liegt in der Archivierung. Stimmzettel, Protokolle und Begleitdokumente werden archiviert und können nachträglich nur schwer gefälscht werden. Das ermöglicht im Bedarfsfall auch eine Neuauszählung.

Eine herkömmliche Wahl verschlingt tonnenweise Papier.

Lässt sich das Beste aus beiden Welten kombinieren? „Wir wollten wissen, ob man das Vertrauen in die Papierdokumentation in eine Internetwahl integrieren kann“, sagt Karola Marky. Die Bochumer Gruppe dachte sich daher ein Verfahren für eine hybride Stimmabgabe aus: Die wahlberechtigte Person füllt online von zuhause ihren Stimmzettel aus. Kommt sie an den Punkt der Stimmabgabe, wird sie zu einem Live-Video weitergeleitet. Hier kann sie beobachten, wie ein Drucker ihre gerade abgegebene Stimme ausdruckt. Natürlich nicht im Klartext. Was aus dem Drucker herauskommt, ist ein QR-Code, der eine Verschlüsselung der gewählten Partei enthält, sowie ein Zahlen-Code, der eine Art Tracking-ID darstellt, welche lediglich die wählende Person kennt.

„Wenn ich den Livestream beobachte, sehe ich also nur, dass eine Stimme abgegeben wurde, aber nicht für welche Partei oder wer gerade abgestimmt hat“, erklärt Karola Marky. Auf diese Weise könnte man den Livestream öffentlich zugänglich machen und maximale Transparenz ermöglichen, während zugleich das Wahlgeheimnis gewahrt wäre.

Auszählen per QR-Code

Vereinfacht gesagt würde wie folgt ausgezählt werden: Das Wahlpersonal würde den QR-Code von der Tracking-ID trennen. Die QR-Codes würden eingescannt und die Stimmen so gezählt, während die IDs separat gesammelt würden. So wäre sowohl die Information, wie viele Personen an der Wahl teilgenommen haben, als auch die Anzahl der Stimmen für die verschiedenen Parteien in Papierform archiviert.

Verschiedene Verfahren im Vergleich

In einer Studie baten die Bochumer Forschenden 150 Personen, an einer simulierten Internetwahl teilzunehmen. 50 von ihnen gaben ihre Stimme ab und sahen am Ende des Prozesses lediglich eine Bestätigungsseite, dass die Stimme gezählt wurde. Weitere 50 wurden in einen Livestream weitergeleitet und konnten den Ausdruck des QR-Codes ihrer Stimme verfolgen. Die letzten 50 sahen ebenfalls einen Livestream, allerdings mit einem 3D-Druck-Verfahren, welches dieselben Informationen wie der oben beschriebene QR-Code 3D-druckt. Anschließend bewerteten die Teilnehmenden beispielsweise, wie vertrauenswürdig, wie sicher und wie gut nutzbar sie den Prozess fanden.

Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren

Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren

Das System mit Live-Ausdruck des QR-Codes empfanden die Teilnehmenden als signifikant vertrauenswürdiger verglichen mit dem Standardsystem ohne Livestream. Als marginal leichter bedienbar bewerteten sie hingegen das Verfahren ohne Livestream. „Weil das den gewohnten Prozess widerspiegelt“, vermutet Karola Marky. „Grundsätzlich sehen wir in unseren Studien, dass sich um die 60 bis 80 Prozent der Teilnehmenden Internetwahlen wünschen, egal, wie genau das Programm für die Stimmabgabe aussieht. Weil wir das in Deutschland nicht haben, kennen unsere Versuchspersonen im Regelfall auch keine Alternativen.“

„Ich habe schon vor dem Master damit angefangen, zu Internetwahlen zu forschen“, sagt Karola Marky. „Das Thema hat mich motiviert zu promovieren.“

Karola Marky betont, dass es noch einige Herausforderungen für das von ihr und ihrem Team erdachte System zu bewältigen gibt: An welchem Ort würden die QR-Codes gedruckt? Was ist, wenn der Strom ausfällt? Wie werden Probleme berichtet? „Dieses System ist noch viel zu unausgereift, und es wird vermutlich niemals genau so bei einer großen Wahl zum Einsatz kommen“, stellt die Informatikerin fest. „Uns ging es darum zu erforschen, ob sich unser Vertrauen in Papier in eine Internetwahl integrieren lässt und wie Menschen auf ein solches hybrides System reagieren würden.“

Einblick in die Server-Wahlurne

Ein weiterer wichtiger Schritt sei die Ende-zu-Ende-Verifizierbarkeit. „Wer seine Stimme abgibt, muss die Möglichkeit haben zu überprüfen, ob sie auch in der Server-Wahlurne mit dem richtigen Inhalt angekommen ist“, meint Karola Marky. In Estland beispielsweise ist das gewährleistet. Hier erhält man nach der Wahl einen QR-Code, den man mit einem zweiten Gerät, zum Beispiel einem Smartphone, scannen und so überprüfen kann, dass die Stimme der gewählten Partei entspricht. „Allerdings haben nur rund vier Prozent der Esten diese Möglichkeit in der Vergangenheit genutzt“, weiß Marky. „Das ist relativ wenig.“

Das Bochumer Team arbeitet daher an einer mathematischen Methode, mit der nicht nur Individuen, sondern auch Organisationen überprüfen könnten, ob verschlüsselte Stimmen auf den Wahlservern den richtigen Inhalt haben – ohne das Wahlgeheimnis zu verletzen. „Mit unserer Methode könnte jeder für mich überprüfen, ob ich wirklich Partei XY gewählt habe, ohne zu wissen, dass ich Partei XY gewählt habe – das ist die Magie der kryptografischen Methoden, die wir heute haben“, so Marky.

Ich bin aktuell nicht dafür, bei politischen Wahlen in Deutschland online zu wählen.

Ob irgendwelche dieser Verfahren eines Tages in Deutschland zum Einsatz kommen werden, weiß die Forscherin nicht. Ihrer Meinung nach braucht es zunächst mehr Bewusstsein in der Politik für die Bedeutung von Sicherheit bei der Software-Entwicklung. „Auch wenn ich dieses faszinierende Thema mit Begeisterung erforsche, bin ich aktuell nicht dafür, bei politischen Wahlen in Deutschland online zu wählen“, sagt Karola Marky.