Weniger ist mehr – das gilt auch für die Nutzung künstlichen Lichts. Davon ist Christopher Kyba überzeugt.

Interview

Zu viel Licht

Wir nutzen viel mehr Licht, als wir bräuchten, meint Christopher Kyba. Damit stören wir uns gegenseitig und andere Lebewesen. Die gute Nachricht: Das lässt sich leicht vermeiden.

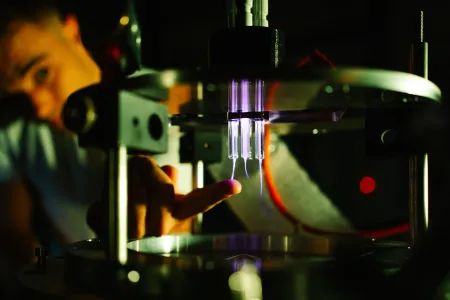

Prof. Dr. Christopher Kyba ist Professor für Nachtlichtfernerkundung an der Fakultät für Geowissenschaften der Ruhr-Universität Bochum. Er plädiert für einen maßvollen Einsatz künstlichen Lichts und gibt Tipps, wie man trotz Lichtverschmutzung noch die Sterne sehen kann.

Herr Prof. Kyba, was ist eigentlich Lichtverschmutzung?

So genau ist das gar nicht definiert – wir nutzen es mehr als nützlichen Sammelbegriff für Situationen, in denen zu viel künstliches Licht an einem Ort ist. Das kann auf der Straße sein, wo die Scheinwerfer von Autos andere Fahrende blenden. Das kann aber auch die Lichtimmission, also das Eindringen von Licht, in den eigenen Wohnraum sein. Die zulässige Lichtimmission ist sogar gesetzlich geregelt. Aber die Grenzen liegen sehr hoch.

Wann wirkt künstliches Licht schädlich?

Die meisten Tiere und Pflanzen haben einen Lebensrhythmus entwickelt, der sich am Tageslicht oder auch am Mondlicht orientiert. Schwierig wird es immer dann, wenn das Leben nicht die Menge Licht bekommt, die es erwartet. Einerseits fliegen Insekten zu hellen Laternen und kommen aus deren Bannkreis nicht mehr heraus. Andererseits wird die innere Uhr der Lebewesen gestört. Pflanzen wissen nicht mehr, welche Jahreszeit gerade herrscht. Tiere können nicht entscheiden, ob sie wach sein sollen oder nicht. Vögel wissen nicht: Soll ich jetzt singen oder nicht? Man hat in einer Studie belegen können, dass Vogelarten, die offene Nester bauen, mehr durch das Kunstlicht irritiert werden als solche, die geschlossene Nester bauen. Ob das immer von Nachteil für die Tiere oder Pflanzen ist, ist schwer zu ermessen. Genauso bei uns Menschen: Schadet uns das Kunstlicht? Auf der einen Seite ermöglicht es uns, unheimlich viele Dinge zu tun, die wir ohne es nicht tun könnten. Auf der anderen Seite haben wir als Gesellschaft ein enormes Schlafdefizit.

Der ESA-Astronaut Thomas Pesquet hat dieses Foto von Nordeuropa von Bord der Internationalen Raumstation aus aufgenommen. Im Norden ist eine Aurora zu sehen.

Wenn es Vor- und Nachteile des künstlichen Lichts gibt – warum sollte man Lichtverschmutzung trotzdem vermeiden?

Man sollte Licht nur da einsetzen, wo man es wirklich braucht, und nicht darüber hinaus, weil die Zusammenhänge so komplex und die Folgen unüberschaubar sind. Außerdem ist es einfach, Lichtverschmutzung zu vermeiden.

Wir nutzen generell viel mehr Licht, als wir eigentlich brauchen.

Welche Maßnahmen gibt es denn?

Man sollte zum Beispiel Gebäude nachts nicht anstrahlen oder aus repräsentativen Gründen die Innenbeleuchtung von Hochhäusern brennen lassen. Der DB-Tower in Berlin zum Beispiel ist nachts erleuchtet und bedeutet für Vögel eine echte Gefahr.

Straßenbeleuchtung lässt sich dank Abschirmung oder neuer LED-Technik mit speziellen Linsen sehr gut eingrenzen, sodass nur Bereiche ausgeleuchtet werden, auf denen man geht, und nicht die Wiese oder der Teich daneben oder eine Fläche hinter einem Zaun. Man sollte eine Wegebeleuchtung gut austarieren. Es ergibt keinen Sinn, einen Weg sehr hell zu beleuchten, weil dann die Umgebung um so finsterer wirkt. Wir nutzen generell viel mehr Licht, als wir eigentlich brauchen. Es gibt schon viele Städte, die die Straßenbeleuchtung ab einer gewissen Uhrzeit ganz abschalten. In Frankreich machen das ein Drittel aller Kommunen, in Deutschland viele kleinere Städte, die größte ist Gütersloh.

Fällt die Beleuchtung privater Haushalte auch ins Gewicht?

Ja, das ist es, was die Sache so schwierig macht. Fast jeder entscheidet mit über die Beleuchtung, die meisten Leute sind aber keine Lichtexperten. Alle, die ein Haus oder einen Laden besitzen, entscheiden selbst über dessen Beleuchtung. Das sind allein in Bochum vielleicht um die 200.000 Menschen. Sie sollten sich fragen: Welches Licht ist wirklich nötig? Muss die Fassadenbeleuchtung die ganze Nacht an sein? Der Garten mit Dekolampen ausgeleuchtet?

Unser Garten ist ein Lebensraum für andere, die man nicht stören sollte.

Müssen wir also auf all diese Lichter verzichten?

Es gibt Leute, die wollen das alles am liebsten komplett verbieten. So streng bin ich nicht. Aber ich spreche mich dafür aus, das Licht wirklich als Spektakel einzusetzen: Nur Weihnachten wird das Haus von außen beleuchtet, dann wirkt es schön, und die Stimmung hat auch ihren Wert. Wenn man immer beleuchtet, fällt das irgendwann gar nicht mehr auf.

Es hilft auch, im Winter abends die Vorhänge zuzumachen. Eine niedrige Leuchte am Weg ist besser als eine hohe mit großem Lichtkegel. Wegeleuchten kann man auch mit Bewegungsmeldern steuern. Man muss immer daran denken: Unser Garten ist ein Lebensraum für andere, die man nicht stören sollte.

Was ist mit kleinen Solarlampen, die man im Garten hat?

Die sind weniger wegen ihres Lichts ein Problem als vielmehr, weil sie aus Plastik sind und meistens so billig gemacht, dass man die enthaltenen Rohstoffe nicht recyclen kann. Aber vielleicht sollten Gärtner auch auf das Licht achten. Eine vierjährige Studie in Brandenburg hat gezeigt, dass die Einführung von Beleuchtung die Anzahl der Nacktschnecken in einer Graslandschaft erheblich erhöht hat.

Bochum und Umgebung am 15.3.2022 um 23 Uhr aus 415 Kilometern Höhe von der Raumstation ISS aus fotografiert.

Wo ist die Lichtverschmutzung am stärksten?

Deutschland leuchtet gegenüber anderen reichen Ländern relativ konservativ. Im Vergleich zu Ländern wie Spanien, Italien oder den USA gibt Deutschland nur etwa ein Viertel bis ein Drittel von deren Licht ab. Warum, das ist noch zu klären. Vielleicht liegt es an der Art der verwendeten Lampen, oder die Antwort liegt in der Geschichte und Kultur des Landes.

Es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen Stadt und Land: Während auf dem Land die Straßenbeleuchtung dominant ist, wird sie in Städten häufig von Leuchtwerbung oder dekorativer Beleuchtung überstrahlt. Über Städten bildet sich die sogenannte Lichtglocke, die rötlich am Himmel zu sehen ist. Sie stört Zugvögel und verhüllt uns den Nachthimmel. Das ist ein ästhetischer Verlust und auch ein Verlust unseres kulturellen Erbes.

Hätte man vor 50 Jahren von deutschen Städten aus mehr Sterne gesehen als heute?

Ja, viel mehr! Seitdem ist die Straßenbeleuchtung heller geworden, es gibt privat mehr Beleuchtung, die Werbung hat sich drastisch verändert. Das ist eine Entwicklung, die man im Laufe eines Menschenlebens nicht so stark wahrnimmt, aber für die Erde geht sie sehr schnell. Erst seit etwa 1925 nennt man übrigens wolkenlose Nächte „sternenklar“. Vor 1900 war der Ausdruck „sternenhell“ deutlich gebräuchlicher.

Wie weit muss man sich von einer Stadt entfernen, um der Lichtglocke zu entgehen?

Experimente mit Kameras in Australien und den Pyrenäen haben ergeben, dass man sich 300 bis 400 Kilometer von einer Stadt entfernen muss, damit man die Lichtglocke nicht mehr messen kann. Wenn man mit bloßem Auge schaut, genügen vielleicht 50 bis 80 Kilometer. Aber das geht ja hier bei uns gar nicht, weil unser Siedlungsmuster keine so großen Abstände zwischen zwei Städten lässt.

Den Sternenhimmel kann man aber trotzdem betrachten. Es hilft schon, in einen unbeleuchteten Park zu gehen oder einen Hinterhof. Wo keine direkte Beleuchtung ist, werden wir weniger geblendet. Auf dem Land hat man generell einen besseren Blick auf die Sterne. Und dann gibt es Sternenparks, die von der Initiative „DarkSky International“ anerkannt sind, unter anderem in der Eifel.

Ist das Bewusstsein für Lichtverschmutzung gewachsen?

Ja, ich denke schon. Wenn ich früher gesagt habe, ich beschäftige mich mit Lichtverschmutzung, haben die Leute nachgefragt: „mit Luftverschmutzung“? Heute haben die meisten eine Ahnung, worum es geht.

Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren