Chemie

Diese Rolle spielen Lösungsmittel bei extremem Druck

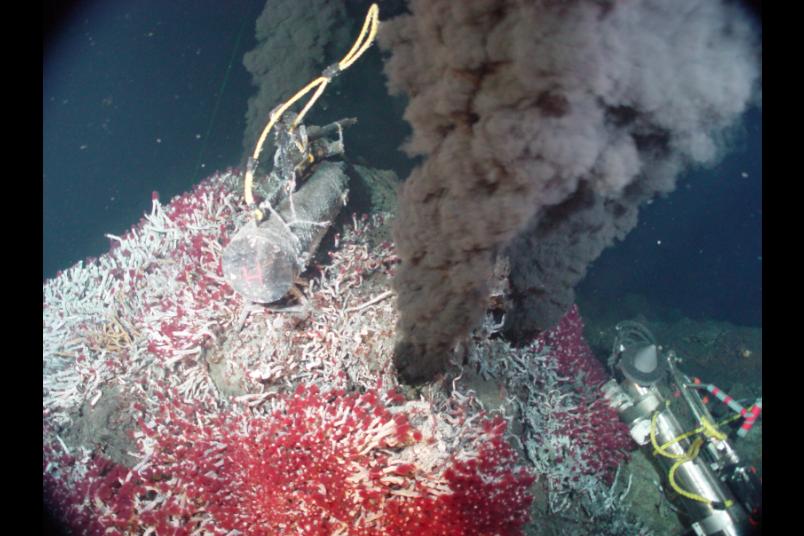

Manche Lebewesen gedeihen unter außergewöhnlichen Bedingungen, etwa in der Tiefsee. Aber wie halten sie den enormen Druck eigentlich aus?

Wie sich die Wechselwirkungen zwischen Lösungsmittel und Biomolekülen bei hohem Druck verändern, haben Forscher der Ruhr-Universität Bochum und der Technischen Universität Dortmund untersucht. Mit Infrarotspektroskopie und Computersimulationen analysierten sie das Verhalten des kleinen Moleküls TMAO – kurz für Trimethylaminoxid – in einem Druckbereich von einem Bar bis zehn Kilobar. Solche Ergebnisse könnten helfen zu verstehen, wie Organismen auf molekularer Ebene an das Leben in der Tiefsee angepasst sind.

Das Team vom Bochumer Lehrstuhl für Theoretische Chemie, geleitet von Prof. Dr. Dominik Marx, kooperierte mit den Dortmunder Arbeitsgruppen für Physikalische Chemie von Prof. Dr. Roland Winter und Theoretische Physikalische Chemie von Prof. Dr. Stefan M. Kast im Rahmen der Universitätsallianz Ruhr. Die Ergebnisse berichten sie in der Zeitschrift „Angewandte Chemie International Edition“.

Leben unter extremen Bedingungen

Nicht nur Mikroorganismen, sondern auch größere Tiere wie Fische, gedeihen bei extremen Drücken in der Tiefsee. Wie sie das auf molekularer Ebene meistern, ist bislang wenig verstanden. Bekannt ist, dass diese Lebewesen bei hohem Druck kleine Moleküle in den Zellen ansammeln, welche Proteinstrukturen stabilisieren. Ein solches Molekül ist TMAO. Wie genau es arbeitet, ist bislang allerdings noch weitgehend Spekulation.

Spektren verändern sich systematisch bei steigendem Druck

Das Team von Roland Winter erfasste mittels Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie, wie sich die Spektren von TMAO bei steigendem Druck verändern. In einer eigens dafür konstruierten Diamant-Stempelzelle variierten die Forscher den Druck von Normalbedingungen bis in den Kilobar-Bereich.

Die so erhaltenen Schwingungsspektren geben Aufschluss über die Struktur des Moleküls selbst und darüber, wie sich seine unmittelbare Lösungsmittelumgebung an den Druck anpasst. Die Wissenschaftler beobachteten, dass sich einige Banden des Spektrums zu höheren Frequenzen verschoben, aber auch, dass einzelne Peaks ihre Form in charakteristischer Weise veränderten.

Die beiden theoretisch arbeitenden Gruppen von Dominik Marx und Stefan Kast bestätigten diese Funde mit Ab-initio-Simulationen und flüssigkeitstheoretischen Rechnungen. Aus allen Daten rekonstruierte das Team die molekulare Ursache der experimentell beobachteten spektralen Veränderungen.

Mehr Wasserstoffbrücken

Bei niedrigem Druck geht das stark negativ polarisierte Sauerstoffatom des TMAO-Moleküls in fast allen Fällen drei Wasserstoffbrücken mit umgebenden Wassermolekülen ein. Bei hohem Druck bildet laut Computersimulationen rund die Hälfte aller TMAO-Moleküle aber vier Wasserstoffbrücken aus. „Das ist eine drastische Änderung des Solvatationsverhaltens. So etwas haben wir bislang in dieser Form noch nicht beobachten können“, so Dominik Marx.

„Ob dieser Effekt tatsächlich erklären kann, wie gefaltete Proteine und biomolekulare Prozesse in Wasser zusammen mit TMAO extrem hohen Drücken standhalten können, darüber können wir bislang nur spekulieren“, ergänzt Roland Winter. „Genau das wollen wir gemeinsam innerhalb unserer Hochdruck-Forschergruppe in weiteren Studien herausfinden.“

Mit ihrer Methodenkombination haben die Dortmunder und Bochumer Forscher dafür das richtige Werkzeug parat. „Die Infrarotspektroskopie ist zusammen mit unseren theoretischen Methoden, die auf der Elektronenstruktur der Moleküle basieren, ein hervorragendes Tool, um neue Erkenntnisse in der experimentell schwer zugänglichen extremen Biophysik zu gewinnen“, so Stefan Kast.