Physikalische Chemie

Tanz der Wassermoleküle macht Feuerkäfer zum Frostschutzkünstler

Bei minus 30 Grad Celsius brauchen wir Menschen jede Menge warme Kleidung, um nicht zu erfrieren. Pflanzen und Tiere müssen sich etwas anderes einfallen lassen.

Bestimmte Pflanzen und Tiere schützen sich mit Frostschutzproteinen vor Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Wie die Larve des Käfers Dendroides Canadensis es schafft, Temperaturen bis zu minus 30 Grad Celsius zu trotzen, berichtet ein internationales Forschungsteam um Prof. Dr. Martina Havenith vom Lehrstuhl für Physikalische Chemie II der Ruhr-Universität Bochum (RUB) in der Zeitschrift PNAS.

Gemeinsam mit amerikanischen Kollegen zeigten die RUB-Wissenschaftler, dass Interaktionen zwischen den Frostschutzproteinen und Wassermolekülen entscheidend zum Kälteschutz beitragen. Bislang ging man davon aus, dass der Effekt nur über den direkten Kontakt der Proteine mit Eiskristallen erreicht wird. Die Ergebnisse erzielte das Team mit einer Kombination von Terahertz-Spektroskopie und molekulardynamischen Simulationen.

Protein-Eis-Interaktion: lokal und über größere Distanz

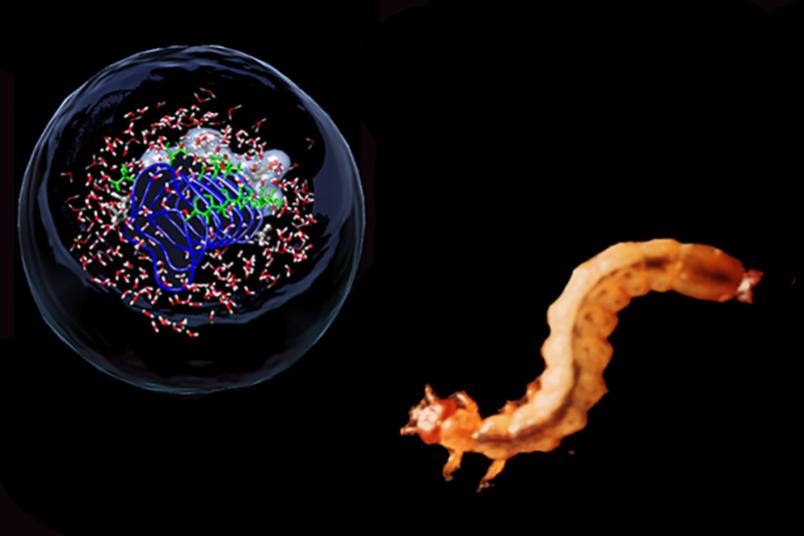

Die Struktur der Feuerkäfer-Frostschutzproteine ähnelt einem dreieckigen Prisma. Die Eisbindungsfläche des „Prismas“ enthält viele exponierte Seitenketten, da die Reste der Aminosäure Threonin hier aus der Oberfläche ragen. An diese Reste binden Eiskristalle. Bislang ging man davon aus, dass die „Antifreeze“-Proteine nur lokal mit Nanoeiskristallen interagieren und so verhindern, dass sich größere Eiskristalle bilden.

Die internationale Forschergruppe zeigte jedoch, dass über die Wassermoleküle zwischen Proteinen und Eiskristallen auch eine Interaktion über größere Distanz erfolgt, die zum Gefrierschutz beiträgt.

In der Nähe der Eisbindungsfläche beobachteten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine deutlich verlangsamte Bewegung der Wassermoleküle, welche sich signifikant von den Wasserbewegungen an den nicht-eisbindenden Seiten des Proteins sowie des freien Wassers unterschied.

Effizienter als bei Fischen

Je tiefer die Temperatur, desto langsamer war die Wasserbewegung. „Wir vermuten, dass die beruhigte Wasserbewegung an der Bindungsfläche des Proteins das Andocken der Nanoeiskristalle erleichtert“, spekuliert Martina Havenith. Dazu passt, dass die Forscher in einer inaktiven Mutante des Antifreeze-Proteins kaum verlangsamte Wasserbewegung fanden.

Die Gefrierschutzproteine des Feuerkäfers sind zehn bis hundert Mal aktiver als die von arktischen und antarktischen Fischen, die sich gegen Temperaturen von minus 1,9 Grad Celsius schützen müssen. Diese hohe Gefrierschutzaktivität erreichen die Insekten durch die Kombination der zwei Strategien: direkte Interaktion zwischen Proteinen und Eis und Interaktion über Wassermoleküle.

Rolle der Lösungsmittel beachten

„Die besondere Rolle des Wassers beim natürlichen Frostschutz ist ein exzellentes Beispiel dafür, dass man bei der Betrachtung der Funktion eines Biomoleküls nicht nur seine 3D-Struktur, sondern seine gesamte Umgebung berücksichtigen muss – insbesondere das Lösungsmittel, in diesem Fall Wasser“, sagt Prof. Havenith.

Dieses Thema ist der Forschungsschwerpunkt des Exzellenzclusters Resolv, das am 1. November 2012 an der RUB gestartet ist und dessen Sprecherin Martina Havenith ist. Die vorliegenden Arbeiten wurden von der VW-Stiftung gefördert.