Biologie

Kleine RNA macht Bakterien resistenter gegen Antibiotika

Manche Bodenbakterien sind besonders tolerant gegenüber Penicillinen. Warum war lange Zeit ein Rätsel.

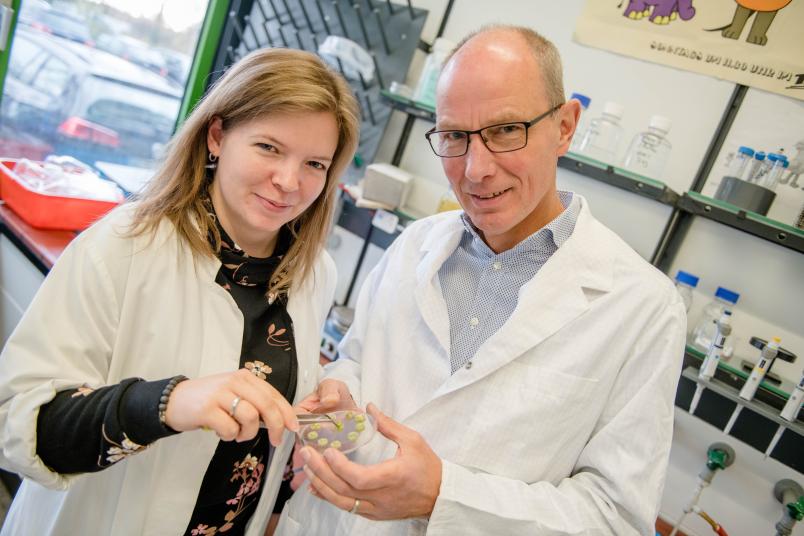

Viele Bodenbakterien sind von Natur aus resistent gegen Antibiotika. Einen neuen Mechanismus, mit dem sie diese Resistenz regulieren, haben Biologinnen und Biologen der Ruhr-Universität Bochum entdeckt. In der Zeitschrift „mbio“, online veröffentlicht am 13. November 2018, beschreibt das Team um Jessica Borgmann vom Lehrstuhl für Biologie der Mikroorganismen ein kleines RNA-Molekül, das entscheidenden Einfluss auf die Antibiotikaresistenz und auf weitere Prozesse in der Zelle hat.

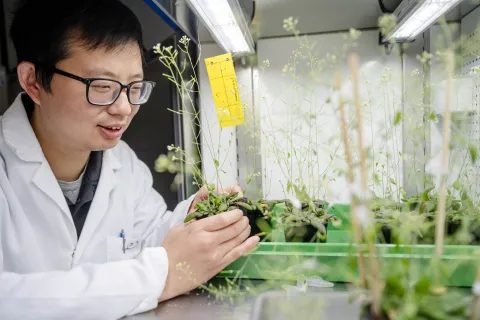

„Bodenbakterien, die resistent gegen Antibiotika sind, haben einen Vorteil gegenüber konkurrierenden Mikroorganismen, die solche Antibiotika ausscheiden“, erklärt Prof. Dr. Franz Narberhaus, Leiter des Lehrstuhls Biologie der Mikroorganismen. Agrobacterium tumefaciens, ein Bodenbakterium, das Pflanzentumore auslöst, ist bekannt dafür, besonders tolerant gegenüber Beta-Laktam-Antibiotika, also Penicillinen zu sein. Den Mechanismus hinter dieser Resistenz klärten die Forscherinnen und Forscher nun auf. Sie interessierten sich für ein kleines RNA-Molekül, das verschiedene Prozesse in den Agrobacterium reguliert.

Weniger tolerant ohne kleine RNA

Zusammen mit der Bochumer Arbeitsgruppe für Angewandte Mikrobiologie von Prof. Dr. Julia Bandow untersuchte das Team um Borgmann, wie sich die Proteinmuster in der Zelle ändern, wenn die kleine RNA fehlt. Das Ergebnis: Die Bakterien produzierten deutlich weniger von dem Enzym, das Penicilline abbaut. Die Forscher testeten auch, was passierte, wenn sie Ampicillin zu der Bakterienkultur hinzugaben. Der Stamm ohne die kleine RNA reagierte hundertmal empfindlicher auf das Antibiotikum als der natürliche Stamm.

„Die kleine RNA scheint also die Erklärung zu sein, warum der natürliche Stamm so tolerant gegenüber manchen Antibiotika ist“, sagt Jessica Borgmann. „Wir gehen davon aus, dass die Hauptfunktion dieses Moleküls ist, den Bakterien in der Konkurrenz mit anderen Mikroorganismen einen Vorteil zu verschaffen.“

Eingriff in verschiedene Stoffwechselwege

Weitere Analysen der Bochumer Forscher ergaben, dass die kleine RNA Einfluss auf viele Prozesse hat, etwa die Biosynthese der Zellwand. Fehlte den Bakterien das Molekül, bildeten sie allerdings mehr Pflanzentumore als der natürliche Stamm. In der Natur, so vermuten die Forscher, findet eine Abwägung statt, wofür die zellulären Ressourcen eingesetzt werden – eine höhere Antibiotikaresistenz oder eine höhere Virulenz beim Bilden der Tumore.

„Die Ergebnisse deuten auf ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Stoffwechselwege hin“, resümiert Franz Narberhaus. „In der Natur kommt es offensichtlich darauf an, dass mehrere Wege aufeinander abgestimmt werden, um die Fitness unter wechselnden Bedingungen zu gewährleisten.“

Kleine RNAs als effiziente Regulatoren

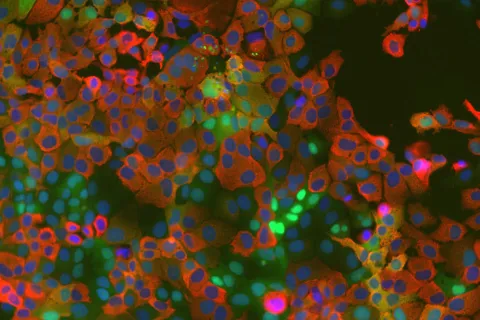

Kurze RNA-Moleküle sind sehr effizient darin, zelluläre Prozesse bei Bedarf an- oder abzuschalten. Ihre Synthese ist deutlich schneller und energiesparender für die Zelle als die Produktion von Protein-Regulatoren.

In weiteren Studien wollen die Bochumer Wissenschaftler den genauen Mechanismus ergründen, mit dem das RNA-Molekül die verschiedenen Prozesse beeinflusst. Sie wollen auch herausfinden, ob die Antibiotikaresistenz in anderen Bodenbakterien auf einem ähnlichen Prinzip beruht und ob diese Resistenz auf andere Arten von Bakterien übertragen werden kann.