Biotechnologie

Neue Art von Teamwork in Wasserstoff produzierendem Enzym entdeckt

Der Transport von Protonen und der Transport von Elektronen in Hydrogenase-Enzymen wurden bislang getrennt voneinander betrachtet. Dabei ist die Kopplung der Schlüssel zum Erfolg.

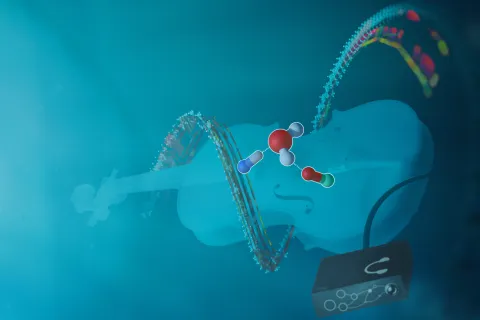

Hydrogenasen können Wasserstoff genauso effizient umsetzen wie teure Platinkatalysatoren. Um sie für biotechnologische Anwendungen nutzbar zu machen, entschlüsseln Forscherinnen und Forscher ihre Funktionsweise im Detail. Ein Team der Ruhr-Universität Bochum und University of Oxford berichtet nun in der Zeitschrift „Proceedings of the National Academy of Sciences“, kurz PNAS, dass der Transfer von Protonen und Elektronen durch das Enzym zwar räumlich getrennt stattfindet, aber dennoch gekoppelt und für die Effizienz entscheidend ist. Der Artikel ist am 10. August 2020 online erschienen.

Effizienteste Wasserstoffproduzenten

Die sogenannten [FeFe]-Hydrogenasen, die zum Beispiel in Grünalgen vorkommen, sind die effizientesten Wasserstoffproduzenten der Natur. Sie können sowohl Wasserstoff katalytisch herstellen als auch Wasserstoff spalten. Die eigentliche chemische Reaktion findet am aktiven Zentrum tief im Inneren des Enzyms statt. „Die für die Reaktion erforderlichen Elektronen und Protonen müssen also einen effizienten Weg dorthin finden“, erklärt Dr. Oliver Lampret aus der Bochumer Arbeitgruppe Photobiotechnologie, Erstautor des Papers. Der Elektronentransport erfolgt dabei sozusagen über einen elektrischen Draht, der aus mehreren Eisen-Schwefel-Clustern besteht. Die Protonen werden über einen Protonentransferpfad, bestehend aus fünf Aminosäuren und einem Wassermolekül, zum aktiven Zentrum befördert.

„Es war zwar bekannt, dass es einen Protonen-gekoppelten Elektronentransfer-Mechanismus gibt, aber bislang hatten Forscher angenommen, dass die Kopplung erst am aktiven Zentrum selbst stattfindet“, sagt Prof. Dr. Thomas Happe, Leiter der Arbeitsgruppe Photobiotechnologie.

Protein Engineering macht Kopplung sichtbar

Das Team manipulierte die Hydrogenasen so, dass der Protonentransfer deutlich langsamer wurde, aber immer noch Wasserstoff umgesetzt werden konnte. Mit dynamischer Elektrochemie zeigten sie, dass der Wasserstoffumsatz dadurch deutlich abnahm und außerdem Überspannungen nötig waren, um die Produktion oder Zerlegung von Wasserstoff zu katalysieren. Durch Manipulation des Protonentransferpfades hatten die Forscherinnen und Forscher indirekt die Rate des Elektrontransfers vermindert.

„Da die zwei Transferwege räumlich voneinander getrennt sind, gehen wir davon aus, dass eine kooperative Langstreckenkopplung beider Prozesse für eine effiziente Katalyse nötig ist“, resümiert Oliver Lampret. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, in Zukunft effizientere miniaturisierte Hydrogenasen-Katalysatoren zu entwickeln.