Neurologie

Dem evolutionären Ursprung der kognitiven Flexibilität auf der Spur

Ein Forschungsteam aus Bochum und Newcastle hat neue neuronale Netzwerkmechanismen der Flexibilität im Lernverhalten erschlossen.

Aufstehen. In die Küche gehen. Müsli zubereiten – aber der Blick in den Kühlschrank zeigt: Die Milchflasche ist leer. Was nun? Frühstück ausfallen lassen? Beim Nachbarn nach Milch fragen? Marmeladenbrot essen? Menschen werden tagtäglich mit Situationen konfrontiert, die eigentlich ganz anders geplant waren. Was dann hilft, ist Flexibilität. Der Ursprung dieser Fähigkeit im Gehirn heißt kognitive Flexibilität. Einem neurowissenschaftlichen Forschungsteam am Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil, Klinikum der Ruhr-Universität Bochum, und dem Biosciences Institute der Newcastle University ist es nun gelungen, dem evolutionären Ursprung der kognitiven Flexibilität ein Stück näherzukommen. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature Communications, online seit 9. Juni 2023.

Schlüsselfaktor vieler neuropsychiatrischer Erkrankungen

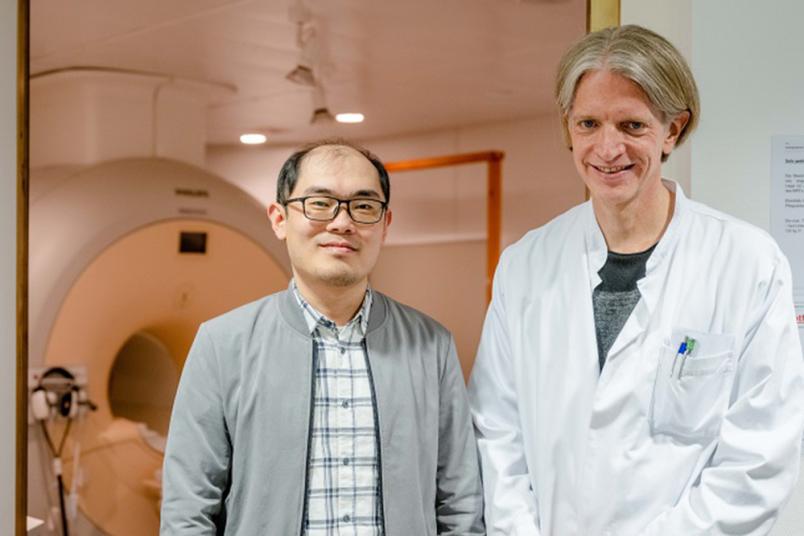

Kognitive Flexibilität ist essenziell für das Überleben aller Spezies auf der Erde. Sie beruht insbesondere auf Funktionen des sogenannten orbitofrontalen Kortex an der Stirnseite des Gehirns, dem Frontalhirn. „Der Verlust der kognitiven Flexibilität im Alltag ist ein Schlüsselfaktor vieler neuropsychiatrischer Erkrankungen“, beschreiben Prof. Dr. Burkhard Pleger und Erstautor Dr. Bin Wang aus dem Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil ihre Motivation für die Studie. „Das Verständnis der zugrundeliegenden Netzwerkmechanismen ist daher für die Entwicklung neuer Therapieverfahren essenziell.“

Mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) untersuchte das Bochumer Team zusammen mit Kooperationspartner Dr. Abhishek Banerjee vom Biosciences Institute an der Newcastle University die Hirnfunktionen von 40 Versuchsteilnehmer*innen, während diese eine sensomotorische Aufgabe erlernten.

Im MRT liegend mussten die Proband*innen über ein kleines Gerät am rechten Zeigefinger die Bedeutung unterschiedlicher Berührungssignale an der Fingerspitze – ähnlich denen der Blindenschrift – erkennen lernen. Ein Berührungssignal zeigte den Versuchsteilnehmer*innen dabei an, mit ihrer freien Hand einen Knopf zu drücken – ein anderes Signal gab dagegen die Anweisung, dies genau nicht zu tun und stillzuhalten. Der Zusammenhang zwischen den zwei unterschiedlichen Berührungssignalen und dem Knopfdruck, beziehungsweise dem Nichtdrücken des Knopfes, musste dabei von Versuch zu Versuch erlernt werden. Die Herausforderung: Nach einer gewissen Zeit wechselten die Berührungssignale ihre Bedeutung. Was vorher noch „Knopf drücken“ hieß, bedeutete jetzt „stillhalten“ – ein idealer Versuchsaufbau, um die kognitive Flexibilität der Proband*innen zu untersuchen. Während des Wechselspiels lieferte das fMRT die Bilder der Gehirnaktivität.

Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Maus

„Ähnliche Untersuchungen waren in der Vergangenheit bereits mit Mäusen gemacht worden“, so Pleger. „Die von uns gewählte Lernaufgabe ermöglichte es nun, das Gehirn von Mäusen und Menschen unter vergleichbaren kognitiven Anforderungen zu beobachten.“

Überraschend sei die Vergleichbarkeit zwischen den Bochumer Ergebnissen beim Menschen und den zuvor publizierten Daten der Mäuse, stellt Wang heraus. Die Ähnlichkeit zeige, dass überlebenswichtige kognitive Funktionen wie die Flexibilität, sich auf plötzlich ändernde Bedingungen schnell einstellen zu können, in unterschiedlichen Spezies vergleichbaren Regeln unterliegen.

Darüber hinaus konnten die Bochumer Wissenschaftler*innen im Experiment eine enge Einbindung sensorischer Hirnregionen in die Verarbeitung der getroffenen Entscheidungen beim taktilen Lernen feststellen. Wang betont: „Neben dem Frontalhirn sind sensorische Regionen für die Entscheidungsbildung im Gehirn essenziell.“ „Ähnliche Mechanismen waren vorab ebenfalls bei Mäusen beobachtet worden“, ergänzt Pleger. „Dies legt nun nahe, dass sich das Zusammenspiel zwischen dem Frontalhirn und sensorischen Hirnregionen für die Entscheidungsbildung bereits früh in der evolutionären Entwicklung des Gehirns ausgebildet hat.“