Japanologie

Mit Haiku durch das Jahr 2019

In der Universitätsbibliothek liegt ein echter, allerdings bislang wenig bekannter Schatz. Ein Taschenkalender könnte das ändern.

Japan ist bis Mitte des 19. Jahrhundert ein größtenteils unbekanntes Gebiet gewesen: Das Land hatte mit Europa jahrhundertelang nur wenig Kontakt. Literatur und Kunstwerke, die während dieser Zeit der selbst gewählten Isolation entstanden, fanden jedoch später den Weg nach Europa. Ein Teil davon landete an der RUB – über Umwege.

Zunächst wurden die seltenen und wertvollen Stücke im 1926 gegründeten Berliner Japan-Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gesammelt. Um den Bombenkrieg unbeschadet zu überstehen, wurden Teile der Sammlung dieses Instituts, in dessen Besitz sich auch das bekannte Siebold-Archiv befand, aus Berlin nach Thüringen ausgelagert.

Berlin, Washington, Bochum

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs entdeckten sie dort die Amerikaner, die sie fälschlicherweise für Material aus dem Auswärtigen Amt hielten und nach Washington verbrachten. Von dort wurde die Sammlung 1957 nach Westdeutschland rückerstattet und von der Max-Planck-Gesellschaft, der Nachfolgeorganisation der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, treuhänderisch verwaltet. Diese wiederum gab sie Mitte der 1960er-Jahre der neu gegründeten Fakultät für Ostasienwissenschaften der RUB, die dadurch einen Grundstock an Material für Forschung und Lehre erhielt.

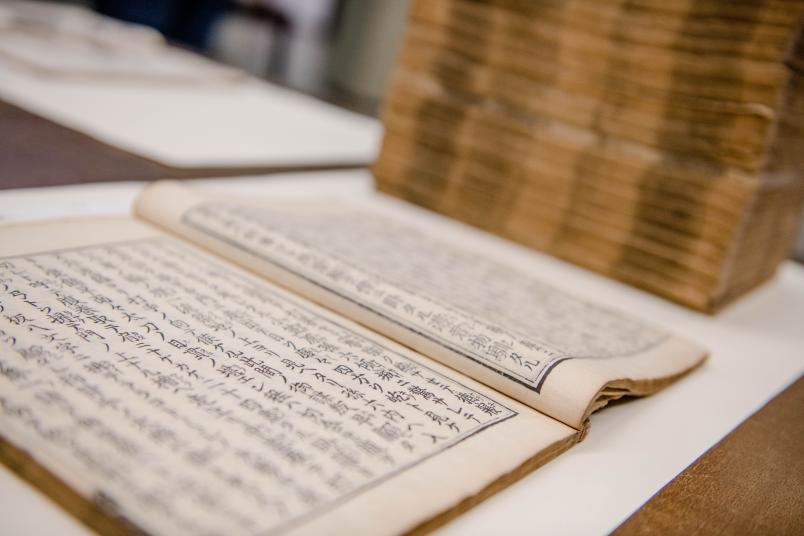

Es handelt sich um sogenannte Altjaponica aus der Zeit des frühen 17. bis zum späten 19. Jahrhundert. Vor allem sind es kunstvoll illustrierte Holzblockdrucke: Kriegerepen, Gedichte, Erzählungen rund um den Kaiserhof oder auch Sachbücher. Die rund 300 Titel mit zum Teil jeweils über 20 Bänden, insgesamt knapp 1.000 Bände, lagern in Schränken auf der 5. Etage der Universitätsbibliothek, wo auch die Fakultätsbibliothek untergebracht ist.

„Unser Bestand an Altjaponica dürfte einer der größten in Deutschland sein, nach den Staatsbibliotheken in Berlin und München“, erklärt Prof. Dr. Katja Schmidtpott von der Sektion Geschichte Japans. Ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Morgaine Setzer betreut die Sammlung und nutzt sie gleichzeitig als Quelle für ihre Dissertation. „Darin geht es um das Geschichtsverständnis im Japan der frühen Neuzeit“, beschreibt sie und sagt außerdem: „Natürlich können auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unsere Sammlungen als Quellen nutzen.“

Das geschieht bereits regelmäßig, denn die Bochumer Altjaponica besitzen einen hohen Seltenheitswert und ziehen Forscherinnen und Forscher aus dem In- und Ausland an. „Wir planen darüber hinaus einen internationalen Workshop“, verrät Katja Schmidtpott.

Forschung, Lehre, Kalender

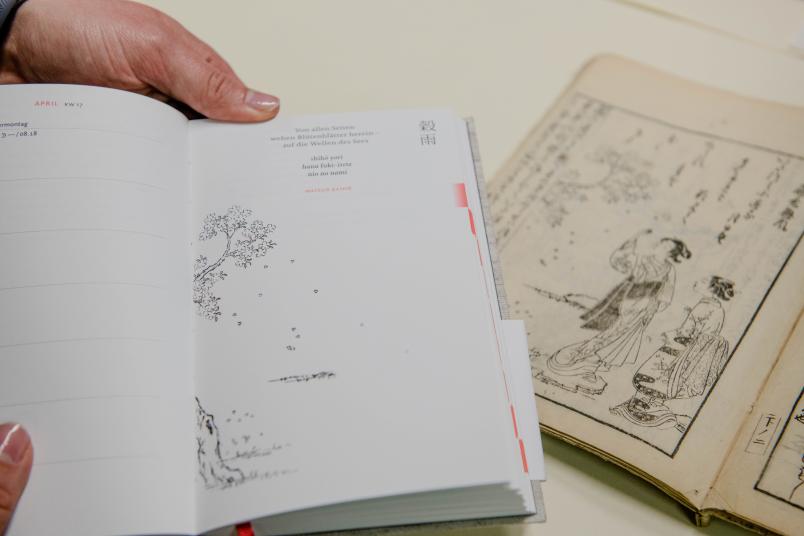

Die Schriften werden allerdings nicht nur für Forschungszwecke verwendet, sondern auch in der Lehre eingesetzt. Außerdem sind die Bücher dank der Illustrationen sehr attraktiv. Die schönsten Bochumer Motive – sowie einige aus einer ähnlichen Frankfurter Sammlung – findet man nun in einem japanischen Taschenkalender für das Jahr 2019.

Morgaine Setzer hat dieses Projekt betreut, realisiert wurde es bei der renommierten Dieterich’schen Verlagsbuchhandlung in Mainz. Den Illustrationen gegenübergestellt werden 53 Haiku (Kurzgedichte) des japanischen Dichters Matsuo Bashō (1644-1694) und seiner Schüler, in Übersetzungen von Ekkehard May.

Jahreszeitlicher Wandel

Sowohl bei den Haiku als auch bei den Zeichnungen dreht sich vieles um den jahreszeitlichen Wandel der Natur, um Pflaumenblüte, Kuckucksruf oder Herbstmond. Der Kalender verzeichnet zudem die genauen Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond für Deutschland sowie die 24 Witterungsabschnitte des japanischen Sonnenjahres; neben den deutschen werden auch die japanischen Feiertage 2019 aufgeführt.