Extermwetter

Der Klimawandel direkt vor der Tür

Der Klimawandel zwingt Gemeinden und Städte, mit zunehmenden Extremwetterereignissen umzugehen. Forscher helfen dabei: Sie entwickeln Anpassungskonzepte, um das Stadtklima zu verbessern.

Klimaschutz ist in aller Munde: Wo es nur geht, nutzen die Menschen Energie effizienter und verringern den Emissionsausstoß. Das soll global die Erwärmung des Klimas möglichst klein halten. Klimaanpassung dagegen will mit den lokalen Gegebenheiten, die sich durch den Klimawandel verändern, umgehen. Dabei berät die Projektgruppe K-RUB der Angewandten Klimatologie des Geographischen Instituts der Ruhr-Universität Bochum (RUB) die Städte.

Viele Faktoren beeinflussen die Temperatur in der Stadt

Straßen, Häuser und Bürgersteige absorbieren am Tag die Sonnenstrahlung, speichern die Energie und geben sie in der Nacht wieder ab. Je weniger Bäume Schatten werfen, desto mehr heizt die Straße auf. Je dunkler die Hausfassade, desto mehr Wärme speichert sie. Je weniger Frischluft aus dem Umland in die Stadt weht, desto mehr bleibt die heiße Luft des Tages stehen. In Sommernächten betragen die Temperaturunterschiede zwischen Stadt und Umland bis zu zehn Grad.

Hitze kann lebensbedrohlich sein

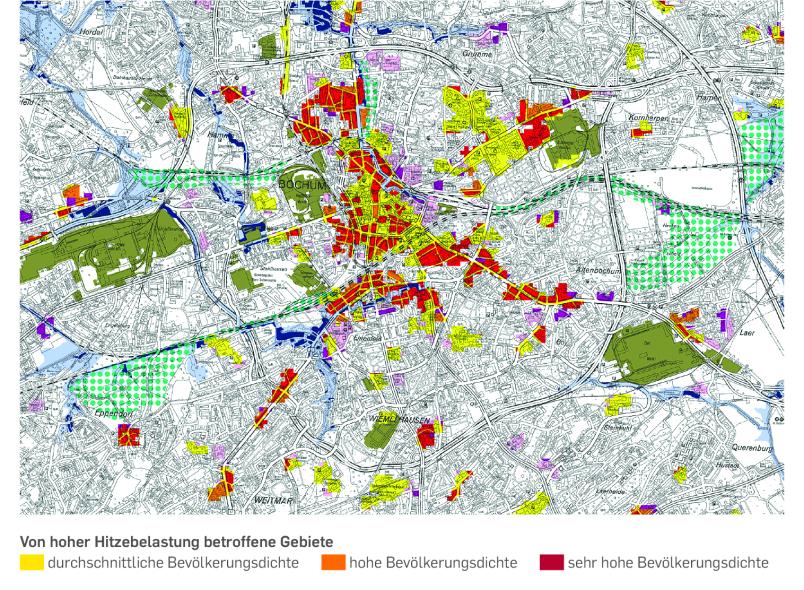

Dabei kann es sein, dass die Temperaturen am Tag in beiden Gebieten gleich hoch waren. Bei 20 bis 25 Grad in der Nacht ist eine Erholung nicht mehr möglich. Bei Kranken, Alten und Kindern kann das zu gesundheitlichen Schäden und sogar zum Tod führen. „Im Sommer 2003 hatten wir eine Hitzeperiode, die über eine Woche angehalten hat. Damals sind in einer Woche europaweit 70.000 Menschen gestorben, allein 7.000 in Deutschland“, sagt Dr. Monika Steinrücke. Sie warnt: „Die Klimaprognosen sagen bereits voraus, dass solche Hitzeperioden in Zukunft der Normalfall sein werden. Da besteht Handlungsbedarf.“ Gemeinsam mit ihren drei Kollegen erarbeitete die Forscherin ein Klimaanpassungskonzept für Bochum.

Die Anpassung an die zunehmenden Hitzeperioden erfolgt auf drei Ebenen: auf der gesamtstädtischen Ebene, der Stadtviertelebene und der Gebäudeebene. Bei der gesamtstädtischen Ebene überprüfen die Klimatologen die Belüftung der Stadt durch Luftschneisen aus dem Umland. „Man darf sich das nicht wie einen kräftigen Wind vorstellen, sondern eher wie eine Kriechströmung, die sehr sensibel reagiert“, erklärt Monika Steinrücke.

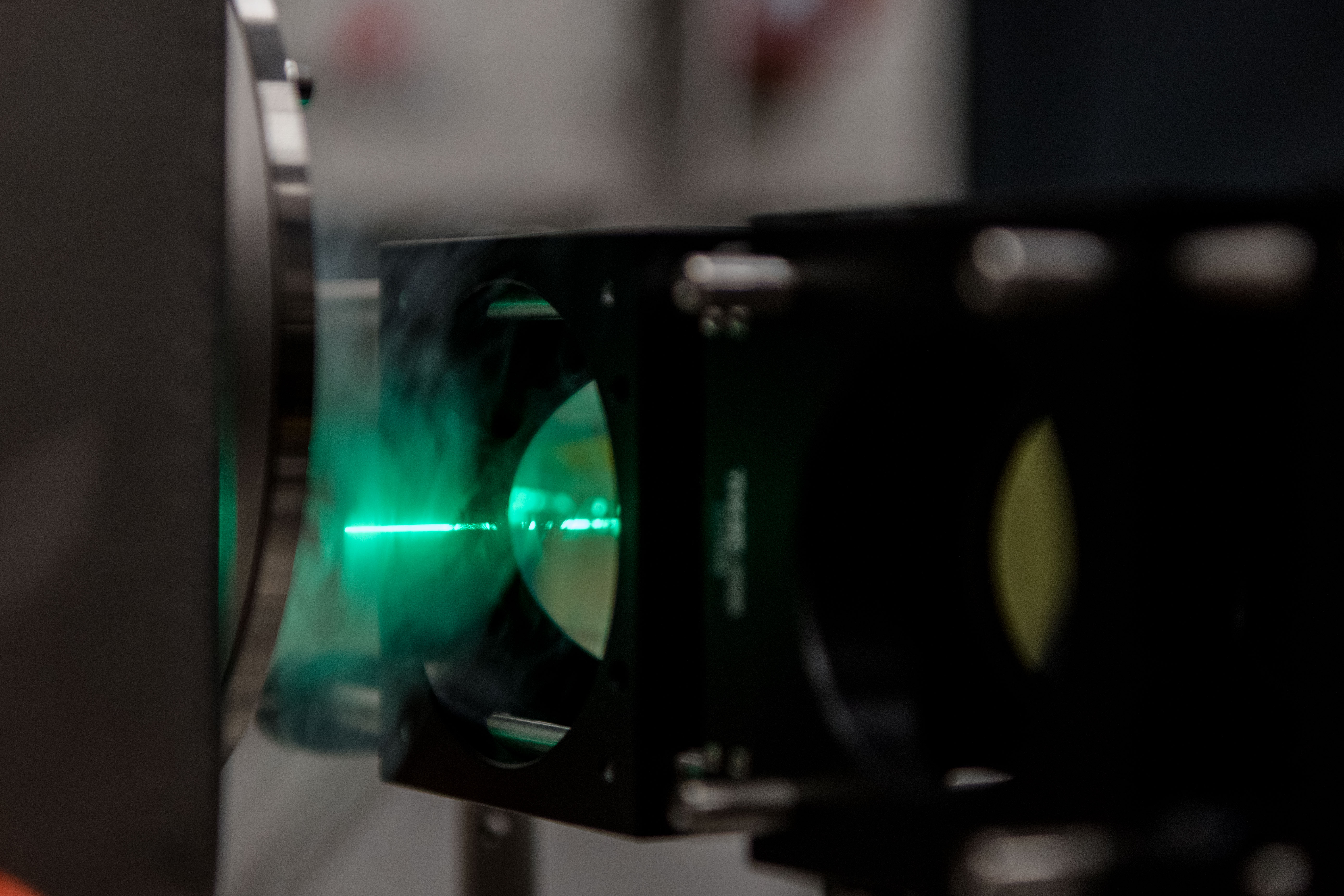

Sie und ihre Kollegen untersuchen die Strömungen mithilfe von Nebelmaschinen. Die stellen sie an Freiflächen im Stadtgebiet auf, wo die Luft kälter ist. Der Nebel kriecht langsam um jeden Grashalm und über jeden Hügel Richtung Stadt. Schafft es die Strömung zum Beispiel über Bahnstrecken bis in das Innenstadtgebiet, kühlt sie dort die überhitzte Luft ab. Solche Schneisen zu ermöglichen und freizuhalten ist ein wichtiger Punkt in der Stadtplanung. Denn sogar Vegetation, insbesondere Bäume, an der falschen Stelle können die gesamte Frischluftströmung stoppen.

Hausdächer und Fassaden begrünen

Auf der nächsten Ebene, im Stadtviertel, geht es vor allem um Begrünung. Bäume liefern Schatten und verhindern, dass Straßen und Häuser sich aufheizen. Dadurch geben sie nachts weniger Wärme ab, und die Lufttemperatur sinkt. Grünflächen erfrischen ihre Umgebung auch dadurch, dass sie die Energie der Sonnenstrahlen verbrauchen und nicht wie Beton und Asphalt wieder abgeben. Auch Wasserflächen in Form von künstlichen Bachläufen oder Springbrunnen wirken kühlend.

„In der Innenstadt ist natürlich nicht immer Platz, um einen neuen Park anzulegen. Allerdings gibt es eine Alternative: Man kann Hausfassaden und Dächer begrünen“, erklärt Monika Steinrücke und leitet damit über zu der dritten Ebene, den Gebäuden. Auch Dach- und Fassadenbegrünungen helfen, dass Häuser und Garagen die Hitze des Tages weniger speichern und die Luft eine Chance hat, nachts abzukühlen. Eine weitere Problematik, die den Stadtklimatologen immer öfter begegnet, sind ungünstige Fassadenfarben, Straßenbeläge und Dachabdeckungen.

Südliche Länder als Vorbild

Hier könnten deutsche Städte sich ein Beispiel an mediterranen Gegenden nehmen: Dort sind die Häuser weiß bis beige. Ein Haus mit zum Beispiel dunkelroter Fassade heizt im Sommer so stark auf, dass es nötig werden kann, Klimaanlagen zu installieren, um die Bewohnbarkeit während Hitzeperioden zu gewährleisten. „Und auch bei der Dachabdeckung und dem Straßenbelag gibt es Unterschiede: Rote Dachziegel speichern bedeutend weniger Wärme als schwarze, und heller statt dunkler Asphalt kann im Sommer eine Differenz von bis zu 20 Grad ausmachen“, sagt Steinrücke.

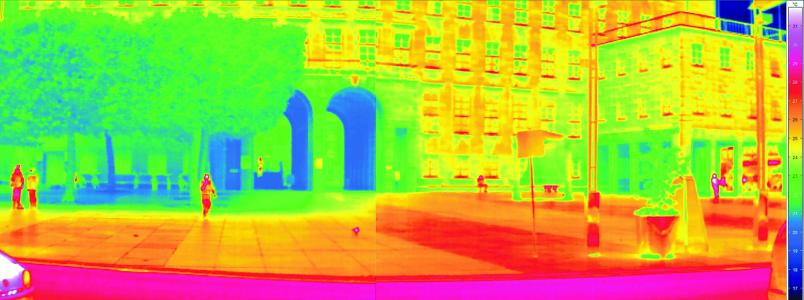

Wo besonders anfällige Bereiche für Überhitzung in einer Stadt sind, ermitteln die Forscher am Anfang eines jeden Klimaanpassungsprojekts. Dafür nutzen sie bestehende Klimamessanlagen und stellen zusätzlich für einen kurzen Zeitraum über das gesamte Stadtgebiet verteilt mobile Klimastationen auf. Die messen zum einen die Temperatur und zum anderen in zehn Metern Höhe die Windgeschwindigkeit und -richtung sowie in zwei Metern Höhe die Luftfeuchtigkeit.

Einzige festinstallierte Klimastation Deutschlands

Für ihre Messungen in Bochum nutzten die RUB-Wissenschaftler außerdem die einzige festinstallierte Klimastation Deutschlands, die es geschafft hat, im innerstädtischen Bereich zu überdauern. In der Nähe des Stadtparks steht sie bereits seit 1888. Die Forscher konnten so die Entwicklung des Bochumer Klimas über die vergangenen 100 Jahre nachvollziehen. Ergänzt werden die Aufzeichnungen der Klimastationen mit Messfahrten durch das gesamte Stadtgebiet. Mit ihrem Messmobil erfassen sie während der Fahrt die Temperaturen und zwischendurch im Stand den Wind. Mit den gesamten Daten und den Beobachtungen aus den Nebelexperimenten fertigen sie dann eine Klimakarte für die Stadt an.

Während die Klimatologen also eine umfassende Analyse der Hitzeregionen erstellen und daraus einen Maßnahmenkatalog entwickeln, stehen sie bei der Untersuchung der Extremniederschläge vor einem Problem. Anders als bei der Hitzebelastung können sie die Stärke und den Ort der Extremniederschläge nicht vorhersehen. Die extremen und plötzlichen Regengüsse im Juni 2013 im Bochumer Süden und Osten boten sich als Fallstudien für die Klimatologen an.

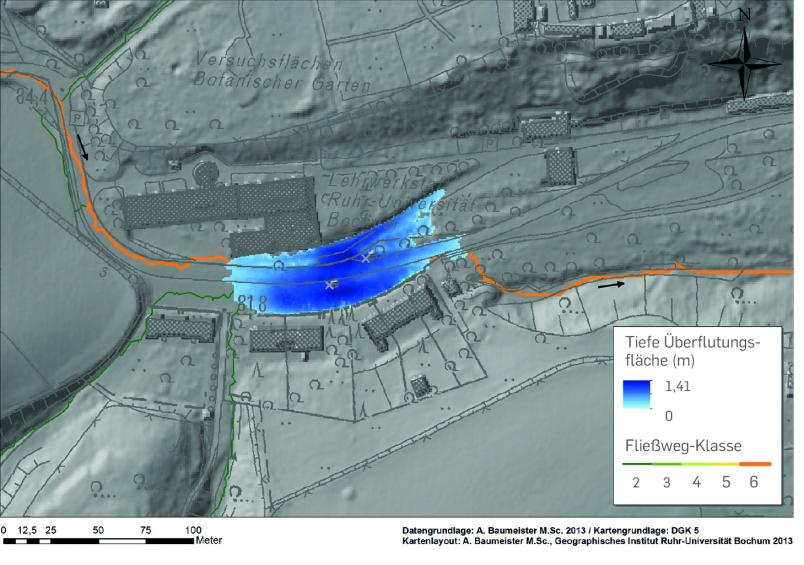

„Im Westen Bochums war von all dem nichts zu spüren“, sagt Monika Steinrücke. In den betroffenen Gebieten offenbarten sich dagegen die gefährdeten Bereiche wie zum Beispiel Wege, an denen das Wasser abfließt. „Das Lottental ist ein solcher Fließweg. Hier stand das Wasser kurzzeitig bei anderthalb Metern, und die Geschwindigkeit war so hoch, dass man mitgerissen worden wäre“, sagt Steinrücke.

Aufgrund der reichlichen Grünflächen konnte das Wasser jedoch gut abfließen. Hohe Versiegelung macht Extremniederschläge nämlich erst gefährlich: Wo das Wasser nicht versickern kann, staut es sich, wird zu reißenden Flüssen und fließt in jede Öffnung. Dabei gibt es simple Möglichkeiten, um Überschwemmungen entgegenzuwirken. Kaum wahrnehmbare Dellen in Rasenflächen können zu Staubecken werden. „Um zu vermeiden, dass Keller volllaufen, reicht es außerdem oft schon, vor die Kellereingänge eine zehn Zentimeter hohe Kante zu setzen“, erklärt die Klimatologin.

Da Stadtentwicklung ein langwieriger Prozess ist, können Jahrzehnte vergehen, bis eine Stadt einen Großteil der Anpassungsmaßnahmen umgesetzt hat. Umso bedeutsamer ist es, so schnell wie möglich damit anzufangen. „Die schon bestehenden Hitzebelastungen mit Unterschieden bis zu zehn Grad zwischen Stadt und Umland werden wir dadurch nicht rückgängig machen können. Das optimistischste Ziel ist es, die in Zukunft durch den Klimawandel entstehende Verschärfung der Hitze- und Niederschlagsbelastung mit den Klimaanpassungsmaßnahmen aufzufangen“, sagt Monika Steinrücke.