Cyberkrieg

Kein „Krieg“ für Juristen

Vom Cyberwar hört man heute nicht mehr nur in Science-Fiction-Filmen, sondern auch in den Nachrichten. Dem Recht ist der Begriff jedoch eigentlich fremd. Warum das so ist, erklärt Juristin Prof. Dr. Sabine Swoboda.

Der schillernde Begriff Cyberwar als Schlagwort für einen Kriegsschauplatz im Internet ist juristisch gesehen vage. Das liegt unter anderem daran, dass der Begriff des Krieges dem Recht fremd geworden ist. Das moderne Völkerrecht nutzt andere Formulierungen.

In der UN-Charta wird nicht das Führen von „Krieg“ verboten, sondern viel umfassender jede Form zwischenstaatlicher „Gewalt“. Wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen von den kollektiven Sicherheitsmaßnahmen aus der UN-Charta Gebrauch machen will, muss er vorab eine „Bedrohung des Friedens“ oder einen „Bruch des Friedens“ feststellen; und das Recht zur Selbstverteidigung setzt einen „bewaffneten Angriff“ auf den sich verteidigenden Staat voraus. Das humanitäre Völkerrecht, das sich mit den Regeln der „Kriegsführung“ befasst, arbeitet nur noch mit dem neutralen Begriff des „bewaffneten Konflikts“.

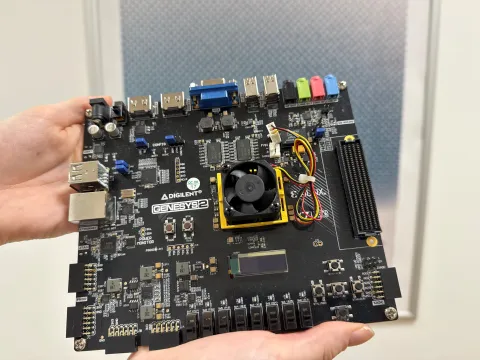

Wenn der Begriff Cyberwar im Recht überhaupt eine Bedeutung erlangt hat, dann als Umschreibung für einen bewaffneten Konflikt, der auch mithilfe des Internets oder durch Angriffe auf informationstechnische Systeme geführt wird. Für diese Art der Konfliktführung gibt es seit März 2013 sogar ein eigenes Regelhandbuch.

Im „Tallinn Manual on Cyber Warfare“ unternimmt die NATO den Versuch, die überkommenen Regeln der Kriegsführung auf Angriffs- und Verteidigungsszenarien im Internet zu übertragen. Noch ist das Handbuch kein verbindlicher Verhaltenskodex für den „Krieg“ im Cyberspace, aber alle Regeln orientieren sich am konventionellen Regelwerk des Völkerrechts für Konflikte.

Dass man Regeln braucht, hat die Internetblockade estnischer Regierungswebseiten 2007 gezeigt, und auch die Sabotage der iranischen Urananreicherungsanlagen 2009 durch „Stuxnet“.

Cyberaktivitäten können ähnlich verheerende Wirkungen haben wie herkömmliche Formen militärischer Gewalt. Noch aber bewirkte keiner der bekannt gewordenen Angriffe Schäden in einem solchen Ausmaß, wie sie das Völkerrecht verlangt, damit allein aufgrund der Cyberattacken die (Gewalt-)Schwelle zum bewaffneten Konflikt überschritten ist.

Derzeit begleitet der Cyberwar nur die militärisch mit herkömmlichen Mitteln geführten bewaffneten Konflikte, so wie im Georgienkrieg 2008, der an Land, in der Luft und im Internet geführt wurde.

Zum Schluss noch ein Wort der Warnung: Hacker, die sich im Rahmen eines solchen Konflikts an Cyberattacken beteiligen, verlieren nach den Regeln des humanitären Völkerrechts ihren geschützten Status als Zivilisten. Dies zwar nur solange, wie sie an den Feindseligkeiten direkt teilnehmen, aber in diesem Zeitraum können sie zu legitimen Angriffszielen für die Gegenseite werden – jedenfalls wenn sie sich in einem der Konfliktstaaten befinden.