Physik Drei Fragen an Miriam Kümmel

Ihr gefällt, dass die Phänomene, mit denen sie sich beschäftigt, oft der Intuition widersprechen.

Hadronenphysikerin – das klingt nicht nach einem Berufswunsch, den man schon in der Grundschule hat. Wie sind Sie in diesem Bereich gelandet?

In der Grundschule wollte ich Erfinderin oder Roman-Autorin werden. Nach dem Abitur hatte ich noch viele weitere Ideen, was ich aus meinem Leben machen könnte. Letztendlich habe ich mich dazu entschieden, Mathematik und Physik zu studieren.

Mir gefiel die Abstraktheit der Mathematik. Es hat mich dabei aber immer interessiert, welche physikalische Bedeutung die mathematischen Strukturen haben, mit denen ich mich beschäftige. Von den vielen faszinierenden Phänomenen in der Physik fand ich Quantenmechanik und Teilchenphysik immer am spannendsten, weil sie so grundlegend sind und oft der Intuition widersprechen.

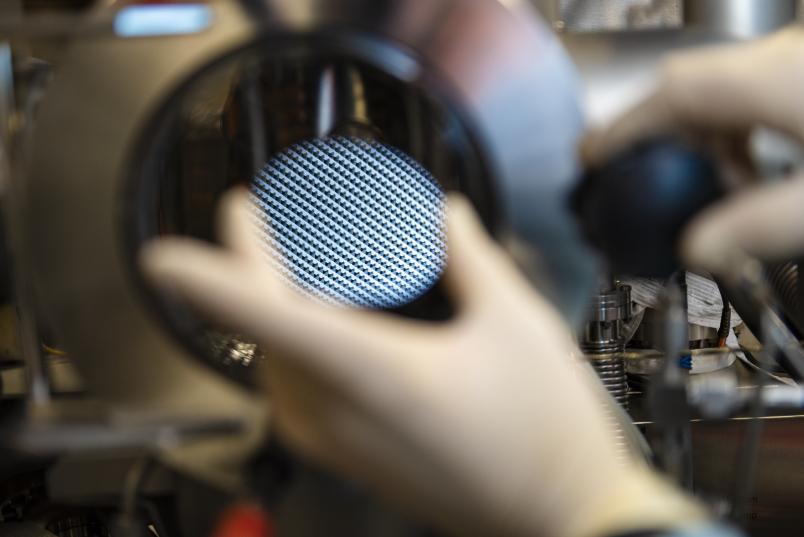

In der Hadronenphysik geht es darum zu verstehen, wie sich Materie aus Quarks als elementaren Bausteinen aufbauen lässt und wie diese Bausteine über die sogenannte starke Wechselwirkung interagieren. Die Aufgaben in diesem Bereich können ganz konkret oder unglaublich abstrakt sein – diese Vielseitigkeit macht mir unheimlich Spaß!

Vermutlich haben Sie hauptsächlich männliche Kollegen, oder täuscht man sich da?

Ja, ich habe hauptsächlich männliche Kollegen. Der Frauenanteil in unserer Arbeitsgruppe ist mit 19 Prozent durchaus repräsentativ für die Physik-Fakultät.

Zu Beginn meines Studiums habe ich mir noch etwas Sorgen gemacht, dass ich mich in einer von Männern dominierten Umgebung unwohl fühlen würde. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich mich unter meinen Kommilitonen sehr entspannt bewegen kann, und das Thema ist seither für mich nicht mehr relevant.

2015 haben Sie als Nachwuchswissenschaftlerin am Lindau-Nobelpreisträgertreffen teilgenommen. Wie war das für Sie?

Ich fand es überwältigend so vielen Menschen zu begegnen, die bedeutende Beiträge für den Erkenntnisfortschritt in der Wissenschaft geleistet haben. In ihren Vorträgen haben einige sehr persönlich von ihrem Leben erzählt und auch ihre Dankbarkeit gegenüber ehemaligen Lehrern und der Familie gezeigt.

Für mich persönlich prägend war die Gelegenheit, während einer Podiumsdiskussion das Wort an Georg Schütte zu richten, den für internationale Zusammenarbeit zuständigen Staatssekretär des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. In meiner Doktorarbeit bin ich an dem internationalen Experiment „Panda“ beteiligt, das an der neuen internationalen Teilchenbeschleuniger-Anlage FAIR betrieben werden soll. Durch eventuelle Einsparmaßnahmen beim Bau der Anlage steht im Endeffekt auch das Experiment Panda auf der Kippe.

Ich habe vor einem Publikum von etwa 800 Zuhörern versucht, Herrn Schütte die Bedeutsamkeit des Experiments zu verdeutlichen.