Virtuelle Planeten

Warum Chemiker das Sonnensystem simulieren

Atome oder Planeten – das ist für Matthias Heyden beinahe egal.

Im Alltag beschäftigt sich Dr. Matthias Heyden eigentlich damit, die komplizierten Bewegungen von Atomen im Computer zu modellieren. Nebenbei hat er aber auch eine Simulation des Sonnensystems programmiert. Einfach, weil es ihm Spaß macht. Der Rubin-Redaktion hat er ein paar Kostproben zukommen lassen.

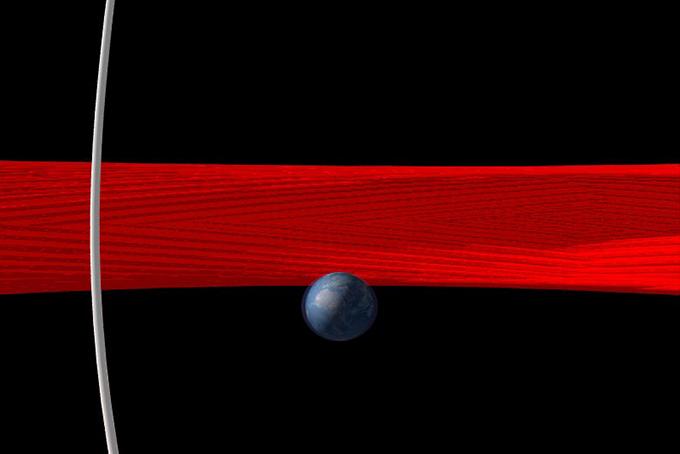

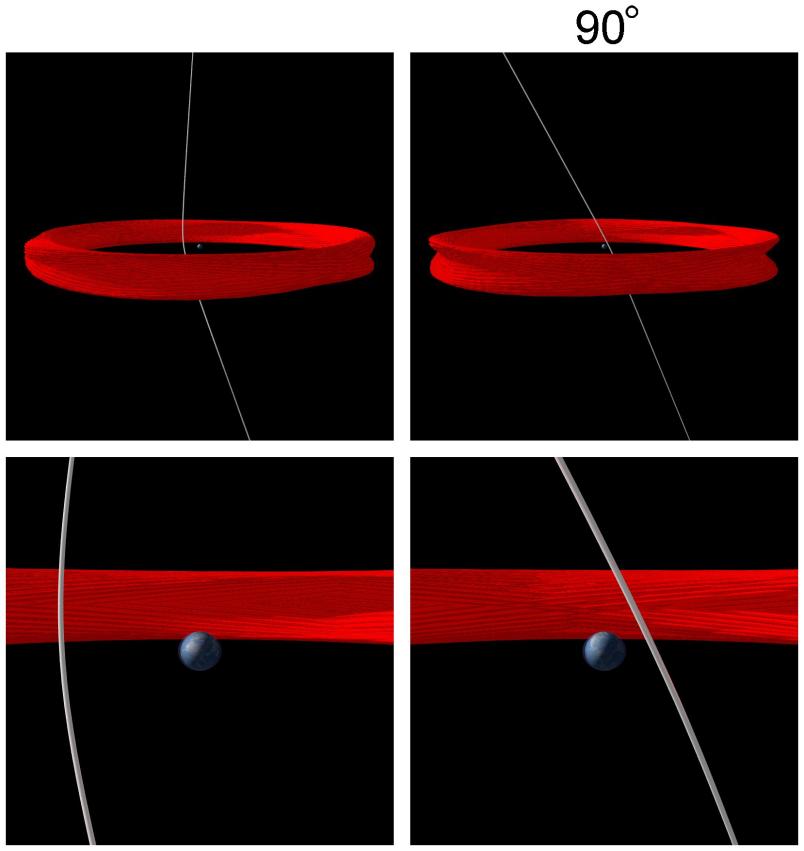

Planeten und ihre Monde, die Sonne, Asteroiden, das Infrarotteleskop Kepler und die Raumsonden Voyager I und II hat der RUB-Chemiker in seine Simulation aufgenommen. Sie zeigt zum Beispiel, wie im Februar 2013 ein Asteroid nur knapp die Erde verfehlte. Er kreuzte den geostationären Orbit, flog dichter an unserem Planeten vorbei als der Mond, sogar dichter als einige Satelliten in der Erdumlaufbahn.

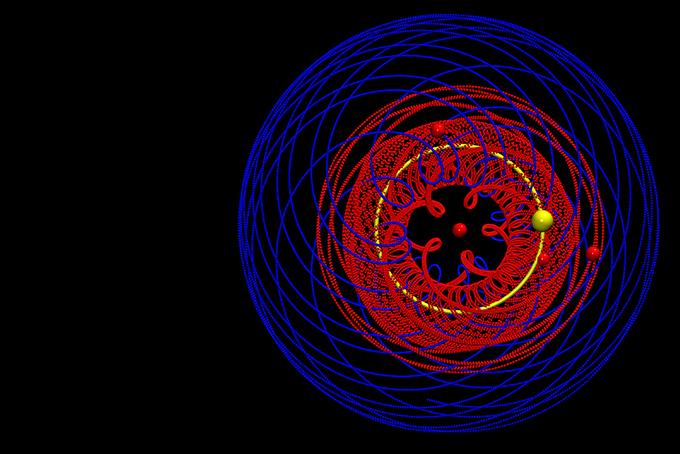

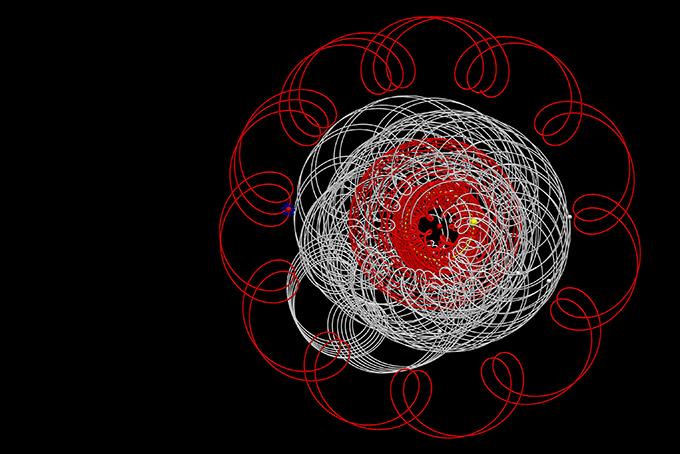

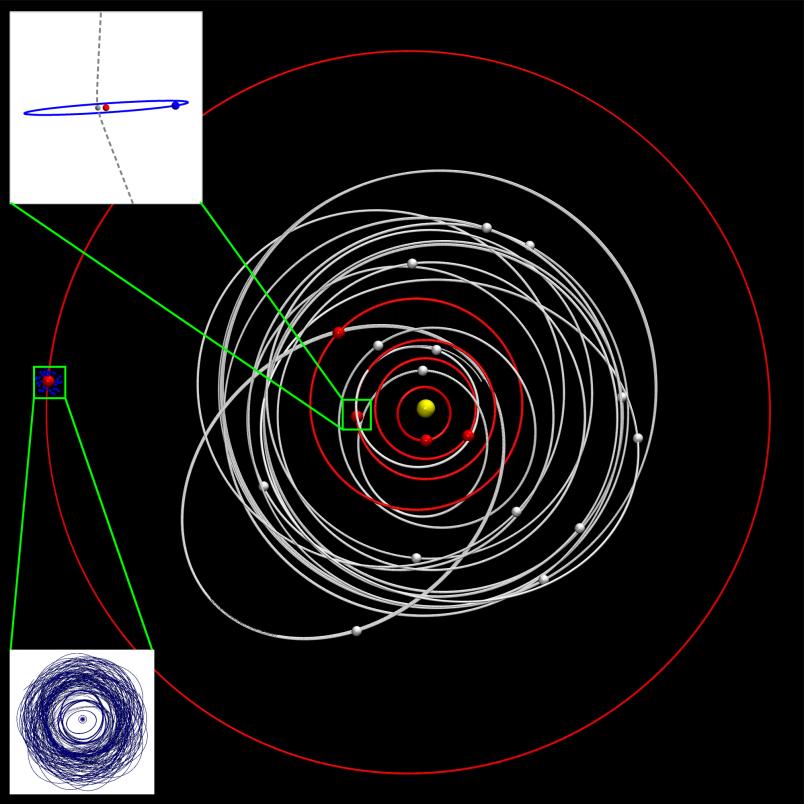

Das gerade einmal 50 Kilobyte große Programm führt einem auch vor Augen, was für eine Leistung Kopernikus erbrachte, indem er aus den Planetenbahnen das heliozentrische Weltbild ableitete. Denn die Simulation erlaubt es einem, die Planetenbewegungen so zu verfolgen, wie sie von der Erde aus betrachtet aussehen – ein ganz schönes Wirrwarr, in dem die Planeten sich auf komplizierten Zickzack-Bahnen durch den Nachthimmel bewegen

Den Beobachtungsstandort kann man auch auf andere Planeten verlegen, zum Beispiel auf den Jupiter. So sieht man 52 seiner Monde kreisen, manche auf stabilen Bahnen, während andere ihre endgültige Umlaufbahn noch nicht gefunden haben.

Die Simulation basiert auf einem Datensatz der NASA. „Alles, was ich brauche, sind die Positionen und Geschwindigkeiten der Körper zu einem bestimmten Zeitpunkt“, erklärt Matthias Heyden. „Daraus kann ich die Flugbahnen in die Zukunft und in die Vergangenheit simulieren.

Im Moment beschreiben die Simulationen einen Zeitraum von 1986 bis 2040.“ Das Programm nutzt der Chemiker aber nicht nur zum Spaß. Es erleichtert ihm auch den Einstieg in die Vorlesung, wenn er Studierenden die abstrakten Simulationen auf Atomebene erklären soll.

Im Weltall passiert im Prinzip das Gleiche wie zwischen Molekülen.

Matthias Heyden

„Im Weltall passiert im Prinzip das Gleiche wie zwischen Molekülen“, sagt er. „Der einzige Unterschied ist die Herkunft und die mathematische Beschreibung der Kräfte, die zwischen ihnen wirken.“

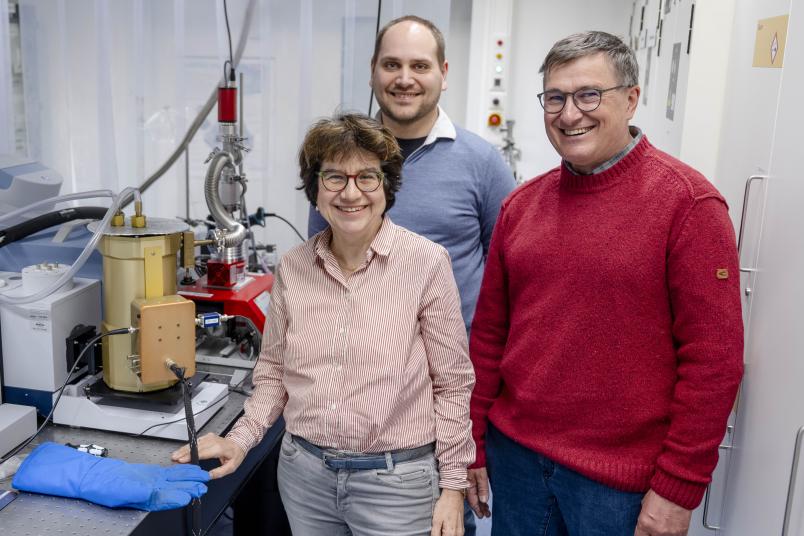

Seit 2013 ist Heyden Nachwuchsgruppenleiter im Exzellenzcluster Resolv der RUB und arbeitet am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim. Mit Molekulardynamik-Simulationen untersucht er, welchen Einfluss ein Lösungsmittel – etwa Wasser – auf die darin gelösten Proteine hat. Zuvor war er drei Jahre Postdoc an der University of California in Irvine. In dieser Zeit entstand das virtuelle Sonnensystem.