Psychologie

Wie Kinder Gesichter wahrnehmen

Menschen sind Experten für die Wahrnehmung von Gesichtern. Aber nicht von Geburt an. Ab wann sind Kinder genauso gut wie Erwachsene?

Häufig interessieren sich Entwicklungspsychologen für Neugeborene und untersuchen Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren. Sie erforschen, ab welchem Alter Kinder eine bestimmte Sache können, zum Beispiel Gesichter wahrnehmen.

Allerdings schaltet das Gehirn eine solche Fähigkeit nicht einfach an, und dann ist sie voll ausgeprägt. Sie verfeinert sich im Lauf der Entwicklung. So lernen wir zum Beispiel, auch sehr ähnlich aussehende Leute zu unterscheiden und Menschen wiederzuerkennen, nachdem sie sich die Haare abgeschnitten und gefärbt haben.

Zwei Meinungen unter den Forschern

Die Frage, ab wann Menschen Gesichter wahrnehmen können, ist also nicht pauschal mit einer Altersangabe zu beantworten. Es ist kein Alles-oder-nichts-Prozess, weiß RUB-Entwicklungsneuropsychologin Prof. Dr. Sarah Weigelt. Sie möchte herausfinden, wann Kinder Erwachsenen beim Gesichter erkennen ebenbürtig sind. Sie testet keine Neugeborenen, sondern Fünf- bis Zehnjährige.

„Es gibt zwei Lager mit unterschiedlichen Meinungen unter den Wissenschaftlern“, erklärt Sarah Weigelt. „Die einen sagen, im Alter von fünf Jahren sei bereits alles gelaufen.“ Dann würden Menschen nur noch besser beim Gesichter erkennen, weil Aufmerksamkeit und Gedächtnis leistungsfähiger würden – aber in den Hirnarealen, die Gesichter verarbeiten, sei die Entwicklung abgeschlossen. „Andere Forscher denken, dass Menschen so darauf geeicht sind, Gesichter zu erkennen, dass das Gehirn seine Leistung in diesem Bereich bis zum Alter von 32 Jahren kontinuierlich steigert“, ergänzt sie.

Sarah Weigelt und Doktorandin Marisa Nordt wollten es genauer wissen. Mit der funktionellen Kernspintomografie untersuchten sie, was beim Betrachten von Gesichtern im Gehirn von Erwachsenen und Siebenjährigen passiert. Die Methode erlaubt Rückschlüsse darauf, wie stark ein Hirnareal zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv ist. Die Forscherinnen konzentrierten ihre Analyse auf das sogenannte fusiforme Gesichtsareal, einen kleinen Bereich im Schläfenlappen, der auf die Wahrnehmung von Gesichtern spezialisiert ist.

Wie sich das Gehirn an Gesichter gewöhnt

Dabei machten sie sich einen Gewöhnungseffekt zunutze: Hirnareale, die mehrfach hintereinander mit dem gleichen Reiz konfrontiert sind, antworten im Lauf der Zeit weniger stark darauf. Anders ausgedrückt: Wenn wir immer wieder das gleiche Bild einer Person sehen, nimmt die Aktivität im Gesichtsareal ab.

Weigelt und Nordt zeigten ihren Probandinnen und Probanden Fotos von Gesichtern, und zwar immer sechs Bilder hintereinander innerhalb von zwölf Sekunden. Es folgte eine Pause und anschließend ein neuer Zwölf-Sekunden-Block mit sechs Fotos, dann wieder eine Pause und so weiter. Es gab drei Arten von Bildsequenzen: Bei der ersten waren alle sechs Fotos innerhalb eines Blocks identisch. Bei der zweiten Art von Bildsequenz stammten alle sechs Fotos von derselben Person, aber es handelte sich um unterschiedliche Aufnahmen. Bei der dritten Art waren auf den sechs Fotos verschiedene Leute zu sehen.

Kinder und Erwachsene im Vergleich

Aus früheren Studien wussten Sarah Weigelt und Marisa Nordt, dass das Gesichtsareal von Erwachsenen einen starken Gewöhnungseffekt zeigt, wenn sie sechs identische Fotos hintereinander sehen. Dieser Effekt bleibt aus, wenn Bilder verschiedener Personen gezeigt werden.

Besonders interessierten sich die Forscherinnen aber für die Bildsequenzen mit sechs unterschiedlichen Fotos derselben Person. Bei Erwachsenen gibt es auch in diesem Fall einen Gewöhnungseffekt; allerdings fällt er weniger stark aus, als wenn sie identische Fotos einer Person betrachten. Und wie ist es bei siebenjährigen Kindern? Zeigen sie die gleichen Gewöhnungseffekte? Das wäre ein Indiz dafür, dass ihre Gesichterwahrnehmung ebenso gut ausgeprägt ist wie bei Erwachsenen.

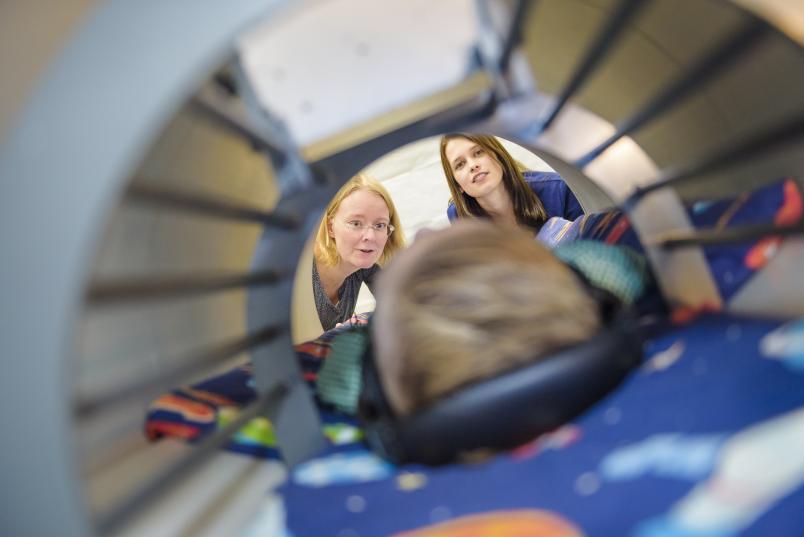

Marisa Nordt und Sarah Weigelt führten die oben beschriebene Studie sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern durch und verglichen die Ergebnisse. Um den kleinen Probanden die Angst vor der Untersuchung im engen und lauten Kernspintomografen zu nehmen, trainierten die Psychologinnen mit den Kindern zunächst in einem speziell dafür eingerichten Raum an der RUB.

Das Werkstatt-Team der Fakultät für Psychologie hatte extra für diesen Zweck einen Kernspin-Scanner nachgebaut. Er sieht genauso aus wie ein echtes Gerät und kann auch dessen Geräusche nachahmen. Nur zeichnet er keine Daten auf. Auf diese Weise konnten sich die Kinder in Ruhe an die Untersuchungssituation gewöhnen, bevor es richtig losging.

Insgesamt 15 Kinder nahmen an der Studie teil. Sie zeigten den gleichen Gewöhnungseffekt wie Erwachsene, wenn sie sechs identische Fotos einer Person betrachteten. Dieser Effekt trat hingegen nicht auf, wenn sie Fotos unterschiedlicher Leute präsentiert bekamen – auch das war genau wie bei Erwachsenen. „Spannend waren die Ergebnisse für die Sequenzen mit verschiedenen Fotos derselben Person“, berichtet Weigelt. Auf den ersten Blick war auch hier bei den Siebenjährigen alles wie bei Erwachsenen: ein Gewöhnungseffekt, der weniger stark ausgeprägt war als für identische Fotos.

Wenn man genauer hinsieht, merkt man, dass die Ergebnisse bei Kindern anders zustande kommen als bei Erwachsenen.

Sarah Weigelt

„Wenn man genauer hinsieht, merkt man aber, dass die Ergebnisse bei Kindern anders zustande kommen“, erzählt Weigelt. Die Psychologinnen schauten sich nicht nur die gemittelten Daten an, sondern betrachteten auch die Hirnaktivierung einzelner Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn Erwachsene unterschiedliche Fotos derselben Person betrachteten, setzte bei jedem ein Gewöhnungseffekt ein, der weniger stark war als bei identischen Fotos einer Person. Das war bei Kindern anders.

Einige der Siebenjährigen zeigten gar keinen Gewöhnungseffekt, einige einen voll ausgeprägten. „Wenn Kinder verschiedene Fotos derselben Person sehen, scheinen sie entweder zu sagen: Das ist die gleiche Person. Oder: Das sind verschiedene Personen“, veranschaulicht Weigelt. „Dazwischen gibt es nichts.“ Die Ergebnisse verdeutlichen somit, dass Siebenjährige zwar Gesichter erkennen können, aber dass diese Fähigkeit noch nicht voll ausgebildet ist.

Wenn Kindergartenkinder Gesichter malen, dann meistens von vorn. Die Profilansicht kriegen sie nicht so richtig hin.

Sarah Weigelt

Bei anderen Aspekten der Gesichterwahrnehmung sind Kinder hingegen schon im Alter von fünf Jahren genauso gewieft wie Erwachsene. Marisa Nordt testete zum Beispiel, wie gut Kinder Gesichter aus schwierigen Perspektiven betrachten können. „Wenn Kindergartenkinder Gesichter malen, dann meistens von vorn“, weiß Sarah Weigelt, auch aus der Erfahrung mit ihrer eigenen Tochter.

„Die Profilansicht kriegen sie nicht so richtig hin.“ Dann malten die Kleinen zwar ein Gesicht von der Seite mit einer Nase von der Seite, aber trotzdem mit zwei Augen. „Wir haben die Hypothese aufgestellt, dass man im Lauf der Kindheit besser beim Erkennen aus schwierigen Perspektiven wird, also zum Beispiel bei der Profilansicht“, ergänzt sie.

Tablet-Tests für jüngere Kinder

Diese Theorie bestätigte sich im Versuch jedoch nicht. Fünfjährige erkannten Gesichter im Profil zwar schlechter als aus der Frontalperspektive; aber das war bei Erwachsenen genauso. „Vielleicht müssen wir in einem früheren Alter gucken“, überlegt Sarah Weigelt. „Aber dann wird auch die Untersuchung schwieriger.“

Ihr Team programmiert derzeit einige Tests als Computerspiele, etwa als Memory oder Sortierspiel. Weigelt: „Wir hoffen, dass wir damit auch Zwei- oder Dreijährige untersuchen können, die – von der Technik fasziniert – am Tablet mitmachen“. Eins steht aber jetzt schon fest: Gesichter wahrnehmen zu lernen ist ein gradueller Prozess, der nicht bereits im Alter von fünf Jahren abgeschlossen ist.