Baugruben an der RUB

Auf Kohle gebaut

Eine Hand wäscht die andere. Die Geologen der RUB profitieren von den Baugruben auf dem Campus: Sie können dort kostenlos Gesteinsschichten untersuchen. Ihre Daten wiederum erleichtern künftige Bauvorhaben.

Warme Kleidung, Sicherheitsschuhe, Warnweste und den Baustellenhelm unter den Arm geklemmt, so steige ich aus dem Aufzug im Gebäude NA. Ich suche auf der zweiten Etage nach dem Büro von Dr. Manfred Brix, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik. Heute werde ich ihn und seine Kollegin Dr. Aline Saintot in die Baugrube vom Gebäude GD begleiten und in die Rolle einer Geologin schlüpfen.

Hammer und Fotoapparat

„Die Schuhe sehen aber nicht nach Gummistiefeln aus. Da müssen wir mal schauen, wo Sie hergehen können, ohne dass Ihnen das Wasser in den Schuh läuft“, kommentiert Brix, nachdem ich in seinem Büro angekommen bin.

Brix sucht noch ein paar Utensilien wie Hammer und Fotoapparat zusammen und packt sie in einen Jutebeutel. Mit dreckigen Gummistiefeln in der Hand stapft Brix zum Aufzug – ich hinterher. Die Schuhe wechseln Brix und Saintot erst draußen vor dem Gebäude. Und dann geht es zur Baustelle.

Baugruben, die im Zuge von Neubauten auf dem Campus entstehen, geben den Geologen einen Blick auf großflächige Querschnitte durch die Gesteinsschichten der Erde. Da sonst nur Probebohrungen zur Verfügung stehen, sind die Baugruben für genauere Analysen der Schichtabfolgen und -verläufe besonders interessant.

Mit aktuellen Daten können Ingenieure neue Bauvorhaben auf dem Campus genauer planen.

Manfred Brix

Seit 1979 beschäftigt sich Brix an der RUB mit Gesteinen und deren Strukturen unter der Erdoberfläche. Tonstein, Sandstein oder auch Kohle können eine solche Schicht bilden. Aber wie verlaufen die Schichten? Die Erkenntnisse, die der Geologe von seinen Ausflügen in die Baugruben mitbringt, aktualisieren veraltetes Kartenmaterial.

„Die bisher genutzten Daten sind im günstigsten Fall 50 Jahre alt. Mit aktuellen Daten können Ingenieure neue Bauvorhaben auf dem Campus genauer planen“, erklärt Brix die Bedeutung seiner Arbeit für die Praxis.

An der Baustelle angekommen betreten wir diese durch ein aufgeschlossenes Tor im hohen Bauzaun. Natürlich ist unser Besuch angemeldet. „Erst müssen wir uns einen Überblick verschaffen. Was ist seit unserem letzten Besuch hier passiert?“, sagt Brix.

Viel zu feinkörnig

Seit Herbst 2015 machen die Geologen regelmäßige Rundgänge durch die Baugruben auf dem Campus. Auch die Gruben in der I-Reihe haben sie dabei besucht. Die Bauleitungen kennen die Wissenschaftler und lassen sie in der Grube ihre Arbeit machen. Das aber nur, solange Betriebsablauf und Sicherheit nicht beeinträchtigt sind.

Für die Wissenschaftler ist der Ausflug eine willkommene Abwechslung zur sonstigen Büroarbeit, bei der Daten ausgewertet und interpretiert werden.

Rechts neben mir tut sich ein etwa sechs Meter tiefes Loch auf. Verschieden farbige Flächen sind an den Wänden der Grube zu erkennen – hellbraun, dunkelbraun und schwarz. „Das ist Kohle“, sagt Brix und dokumentiert die Grube mit dem Fotoapparat. Immer wieder hält ein Lkw an der Grube.

„Die Laster holen die Erde ab, die hier aus der Grube geholt wird.“ „Und die Kohle kann bestimmt verkauft werden, oder?“, frage ich ein wenig vorschnell. Brix erklärt mir, dass die Kohle nicht fürs Verbrennen geeignet sei, da sie viel zu feinkörnig ist.

Als Geologen können wir mit aktuellen Daten und Karten mögliche Probleme sichtbar machen.

Aline Saintot

Üblicherweise dokumentieren Geologen das, was sie in solchen Baugruben sehen, detailliert mit Stift und Papier. Die Einordnung von zusammenhängenden Gesteinsschichten – auch Formationen genannt – erfolgt dann meist im Büro.

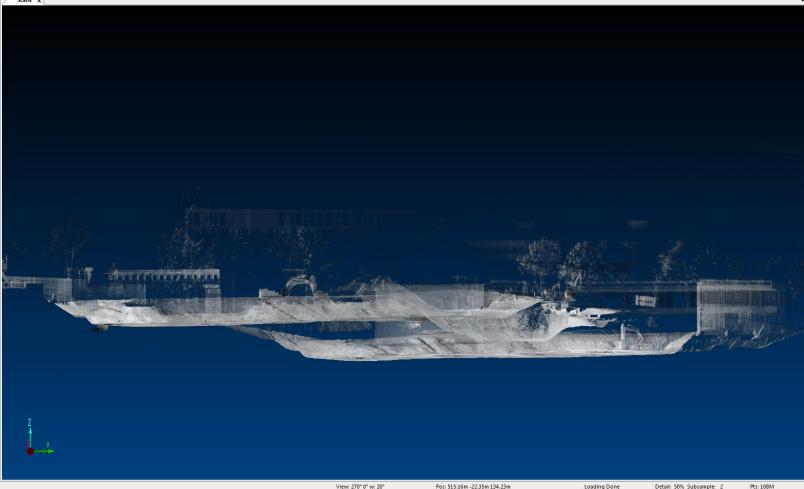

Saintot, die gebürtig Französin ist, hat für die Untersuchung der Schichten in den anderen Baugruben der Gebäude IA und IB einen 3D-Laserscanner verwendet, um Daten über die Position der einzelnen Gesteinslagen zu gewinnen. In wenigen Stunden kann sie damit eine Grube mit etwa 300 Millionen Messpunkten erfassen.

Am PC erstellt sie so ein 3D-Modell der Grube. Das ersetzt nicht das Messen per Hand, aber es ergänzt die Daten und ermöglicht ein Gegenprüfen. Nach und nach möchte Saintot eine geologische 3D-Ansicht des gesamten Campus erstellen.

„Die Statik eines Gebäudes oder auch das Verhalten des Grundwassers können von den Gesteinsschichten unter dem Gebäude beeinflusst werden. Als Geologen können wir mit aktuellen Daten und Karten, die wir zusammenstellen, mögliche Probleme sichtbar machen“, erläutert sie.

Wasser im Schuh

Wir gehen eine kleine Treppe und danach eine Leiter in die Grube hinunter. Es gibt überall Vertiefungen, in denen Wasser steht. An einer Stelle zückt Brix einen Kompass. Er erklärt: „Damit kann ich zum Beispiel die Neigung und die Himmelsrichtung, in die eine Schicht verläuft, bestimmen. Dafür lege ich den Kompass an einer geeigneten Fläche an.“

Um die gewünschte Stelle zu messen, geht Brix sogar ins Wasser. Der Geologe bewegt sich langsam durch das Wasser, um zum gewünschten Messpunkt zu gelangen. Beim letzten Schritt läuft ihm das Wasser dann doch über den Schuhschaft. Trotzdem legt er den Kompass konzentriert an einer herausragenden Stelle in der Steinwand an und misst.

Währenddessen sucht Kollegin Saintot die herumliegenden Steine ab. Mit einem Hammer klopft sie auch größere Brocken auf. Ich versuche auch, etwas zu entdecken. Aber wonach sucht eine Geologin denn hier? Saintot drückt mir ein Stückchen Stein in die Hand. „Das ist eine Pflanze“, sagt sie.

Ich erkenne nichts Pflanzenähnliches an dem Stück. „Die Rillen im Stein. Die stammen von Schachtelhalmen.“ Ich fühle über die Oberfläche des Steins und sehe jetzt auch die feinen Streifen. Es ist ein Abdruck von einem Pflanzenstängel.

Heute leider kein Eintrag

Die Kohleflöze unter der RUB sind aus Pflanzen entstanden, die hier vor 300 bis 320 Millionen Jahren – in der Karbonzeit – gewachsen sind. Farne, Schachtelhalme und sogenannte Schuppenbäume bildeten einen Wald.

In Sümpfen versanken Teile der Pflanzen und ließen Torf entstehen. Weitere Schichten haben sich mit der Zeit über den Torf gelegt. Zum Beispiel durch Fluten und Meereseinbrüche lagerten sich Teilchen ab. Durch den Druck weiterer Schichten entstand Steinkohle. Für die ist das ganze Ruhrgebiet bekannt.

Immer mehr Bagger und Planiermaschinen arbeiten an und in der Grube, und es wird lauter. Wir gehen zur Leiter zurück. „Für heute gibt es keinen Eintrag ins Buch“, sagt Saintot und schwenkt mit einem Notizbuch.

„An manchen Tagen gibt es eben keine neuen Erkenntnisse. Vielleicht beim nächsten Rundgang dann wieder“, ergänzt Brix. Ich hingegen habe heute viel Neues gesehen. Und jetzt weiß ich auch, dass die RUB trotz ihrer Kohle sicher auf dem Boden steht. Denn die Steine darunter haben die Geologen im Blick.