Magnetische Oberfläche Dieses Material könnte eine neuartige Elektronik ermöglichen

Viele träumen davon, quantenmechanische Effekte für elektronische Bauteile und Computer zu nutzen. Ein Material erweist sich dafür als besonders vielversprechend.

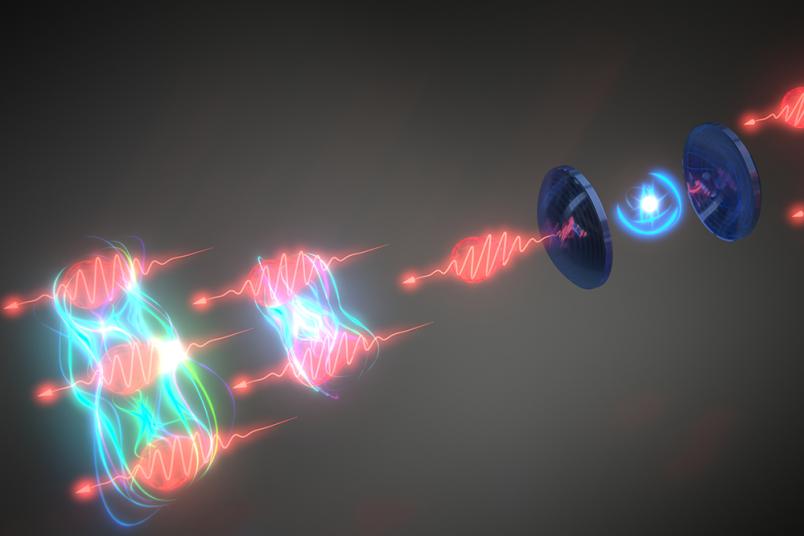

Ein internationales Forscherteam hat einen weiteren Hinweis geliefert, dass sich sogenannte topologische Isolatoren als Basis für eine neuartige Elektronik eignen könnten. Es handelt sich um Materialien, die im Inneren isolierend sind, aber auf der Oberfläche Elektronen leiten. Sie besitzen eine Reihe besonderer Eigenschaften, die für die Spintronik interessant sind – eine Form von Elektronik, die auf einer quantenmechanischen Eigenschaft der Elektronen beruht, dem Spin.

In einer Publikation in der Fachzeitschrift Nature beschreibt ein Team, dem auch die Bochumer Physiker Prof. Dr. Ilya Eremin und Dr. Flavio Nogueira angehören, eine neue besondere Eigenschaft der topologischen Isolatoren: Ihre Oberfläche kann magnetisch werden. Warum das so interessant ist, verrät ein Blick auf die potenzielle Funktionsweise spintronischer Bauteile.

So könnte die Spintronik funktionieren

Die Spintronik könnte eines Tages zum Beispiel in Quantencomputern zum Einsatz kommen. Computer codieren Informationen in Bits, die die beiden Zustände null und eins annehmen können. In einem herkömmlichen Computer bestimmt der Stromfluss, welcher Bit-Zustand vorliegt: Eins bedeutet, es fließt Strom; null bedeutet, es fließt kein Strom.

In einem spintronischen Bauteil wären die Bit-Zustände nicht mehr durch „Strom an“ und „Strom aus“ definiert, sondern durch unterschiedliche Spin-Zustände.

Den Spin kann man sich als Rotation eines Teilchens – zum Beispiel eines Elektrons – um seine eigene Achse vorstellen. Er kann die Ausprägungen up und down annehmen.

Wie Spins Bit-Zustände codieren könnten

In topologischen Isolatoren bewegen sich leitende Elektronen mit Spin-up und Spin-down in entgegengesetzte Richtungen. Das ist in anderen Materialien wie Metallen nicht der Fall. Dort fließen alle leitenden Elektronen in dieselbe Richtung, egal welchen Spin sie haben.

Die beiden Spin-Zustände sind in topologischen Isolatoren also getrennt und könnten somit unterschiedliche Bits codieren: der Zustand Spin-up könnte dem Bit eins entsprechen, der Zustand Spin-down dem Bit null.

Bits mit Magnetfeldern manipulieren

„Um damit gezielt Informationen zu speichern, muss man diese Zustände aber manipulieren können“, erklärt Ilya Eremin. Das ginge über Magnetfelder.

Denkbar wäre es, Magnetfelder von außen an die topologischen Isolatoren anzulegen – aber diese wären zu schwach, um die gewünschten Manipulationen im Inneren zu ermöglichen.

In der Nature-Publikation zeigten die Forscher, dass externe Magnetfelder gar nicht nötig sind. Denn die Oberfläche der topologischen Isolatoren selbst kann magnetisch sein – und das sogar bei Raumtemperatur.

Effekt tritt sogar bei Raumtemperatur auf

Um diesen Effekt zu erzielen, koppelten die Forscher den topologischen Isolator – bestehend aus Bismut und Selen – mit einem herkömmlichen Isolator – bestehend aus Europium und Schwefel. Der herkömmliche Isolator ist normalerweise nur bei sehr tiefen Temperaturen von 17 Kelvin magnetisch.

In Kombination mit dem topologischen Isolator war die Grenzfläche zwischen den beiden Materialien jedoch selbst bei 300 Kelvin noch magnetisch – eine nützliche Eigenschaft, falls die Technik eines Tages wirklich in Quantencomputern zum Einsatz kommen sollte. Denn die sollten auch bei Raumtemperatur funktionieren.

Die Gutachter fanden die Materie ein bisschen zu technisch für Nature.

Ilya Eremin

„Diesen Effekt theoretisch zu erklären, ist eine Herausforderung“, sagt Ilya Eremin. Aber er und Flavio Nogueira haben bereits eine Theorie. In der aktuellen Publikation ist davon aber noch nichts zu lesen. „Die Gutachter fanden die Materie ein bisschen zu technisch für Nature“, erzählt Eremin. „Wir publizieren diese Ergebnisse nun woanders.“

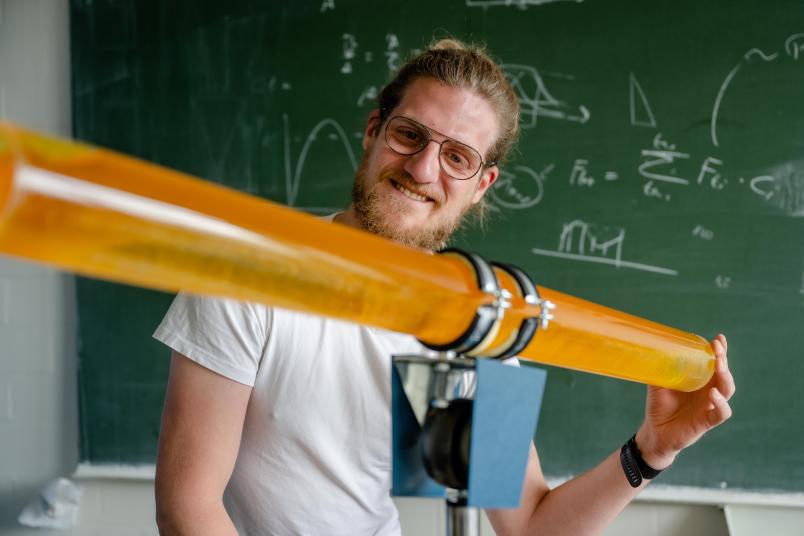

Die Bochumer Forscher vom Institut für Theoretische Physik III steuerten die Theorie zu den Experimenten bei, die eine Gruppe um Dr. Ferhat Katmis und Prof. Dr. Jagadeesh Moodera vom Massachusetts Institute of Technology durchführte.

Das Fazit der Forscher: Topologische Isolatoren könnten das Basismaterial sein, um das Bit-Alphabet für die Spintronik umzusetzen.