Logik Ja, nein und künstliche Intelligenz

Wenn drei Disziplinen über Äpfel reden: Internationale Gastwissenschaftler und ihr akademischer Gastgeber überwinden mit der formalen Sprache der Logik die Grenzen zwischen den Disziplinen.

Ein Mathematiker, zwei Philosophen und ein Informatiker gleich vier Muttersprachen, drei Disziplinen und eine gemeinsame Basis. Diese Gleichung geht für Prof. Dr. Heinrich Wansing aus dem Institut für Philosophie II und drei seiner Humboldt-Gastwissenschaftler bestens auf – denn sie arbeiten alle mit formalen Sprachen.

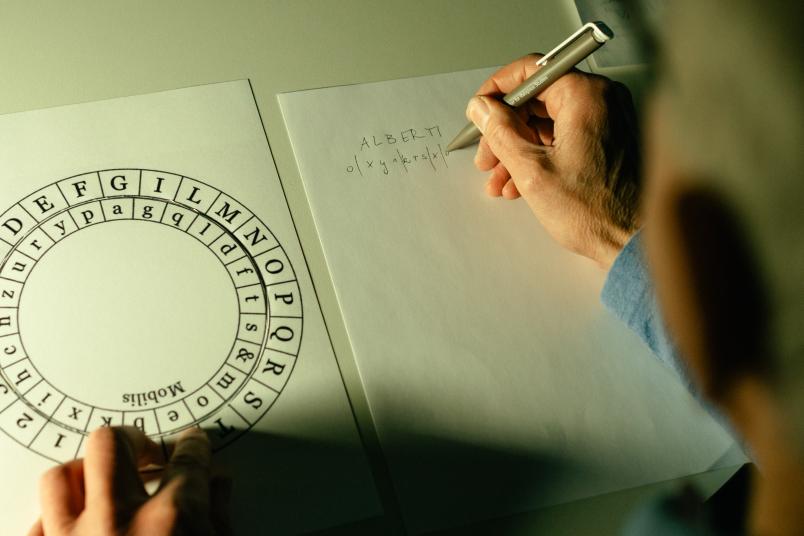

Wenn ein Apfel rot ist, repräsentieren Logiker diesen Sachverhalt in einer einfachen Formel, F(a), und wenn fälschlicherweise behauptet wird, dass alle Äpfel rot sind, notieren Logiker das als F(x). Aus der natürlichen Sprache wird ein formales System, das es erlaubt, Sachverhalte möglichst exakt auszudrücken. „Die normale Sprache kann manchmal kompliziert sein“, erklärt der Turiner Philosoph Dr. Paolo Maffezioli. „Eine Theorie in eine formale Sprache zu fassen kann es leichter machen, komplexe Zusammenhänge korrekt und schlüssig darzustellen.“

Völlig logisch

Der Vorteil dieser künstlichen Sprache: Sie macht die Grenzen durchlässig. „Es ist beeindruckend, wie die Logik Trennlinien zwischen den Disziplinen überwindet – und das nicht nur auf dem Papier“, sagt Maffezioli. Auf der Grundlage der Logik kann er sich mit seinen Kollegen aus anderen Fachbereichen problemlos austauschen, Feedback zu Papers geben und erhalten – und auch im Interview ergänzen die von der Humboldt-Stiftung geförderten Wissenschaftler gegenseitig ihre Gedanken.

„Der Wunsch, interdisziplinär zu arbeiten, macht Bochum besonders attraktiv“, fügt Prof. Dr. Joao Marcos hinzu. Er kam aus dem brasilianischen Natal als Friedrich-Wilhelm-Bessel-Forschungspreisträger der Alexander-von-Humboldt-Stiftung nach Bochum. In Brasilien arbeitet er an einem Institut für Informatik, in Bochum wechselte er nahtlos in das Institut für Philosophie II.

Grenzenlos seit 100 Jahren

„Wir wollen nicht nur interdisziplinär arbeiten, weil es dann leichter ist, Gelder für unsere Forschung zu bekommen“, sagt Maffezioli. „In der Logik wird seit über 100 Jahren interdisziplinär geforscht.“ Kollegen aus verschiedenen Bereichen beleuchten ein und dasselbe Problem aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Das mache die interdisziplinäre Logik so spannend. Auch darin sind sich die vier Forscher einig.

Und in ihrem Streben nach Eindeutigkeit: Denn klar definierte Problemstellungen sind unter Philosophen nicht selbstverständlich. „In der Philosophie sind Argumentationen oft Interpretationssache“, erklärt der akademische Gastgeber Wansing. „In der Logik dagegen kann man tatsächlich Fehler machen, und es gibt ein Richtig und ein Falsch.“ Als Wissenschaft vom Schlussfolgern erforscht die Logik die Gültigkeit von Argumenten.

Keine Angst vor Widersprüchen

Und dann gibt es da noch das Problem des Umgangs mit Widersprüchen. Aristoteles war der Meinung, dass etwas nicht gleichzeitig sein und nicht sein kann. Was kompliziert klingt, ist vordergründig jedoch scheinbar offensichtlich. Denn ein Mensch kann beispielsweise nicht gleichzeitig hier und nicht hier sein. Moderne Logiker zeigen sich dagegen experimentierfreudiger: „Wir haben keine Angst vor Widersprüchen“, erklärt Marcos und schmunzelt verschmitzt.

Die Wissenschaftler um Wansing haben nicht nur Freude an Eindeutigkeit, sondern auch am Widersprüchlichen, genauer am Schlussfolgern im Lichte inkonsistenter Information. Sie erforschen, wie auf der Grundlage widersprüchlicher Information argumentiert werden kann, ohne Theorien zu trivialisieren. „Wir würden sagen, wir verbessern Aristoteles‘ Theorie“, sagt Marcos, und Dr. Sergey Drobyshevich, der Mathematiker aus dem russischen Novosibirsk, präzisiert: „Wir verfeinern den Ansatz von Aristoteles.“

Anderes Handwerkszeug, gleiches Ziel

Dass Mathematik, Computerwissenschaft und Philosophie mit unterschiedlichen Methoden die Gültigkeit von Argumenten untersuchen, stellt für die Forscher keinen Widerspruch dar. „Die Philosophie gibt den Impuls und das erste Modell“, erklärt Drobyshevich. „Die Mathematiker versuchen dann, diese Modelle mit ihren Verfahren zu überprüfen.“ Die interdisziplinäre Forschung sorgt so für mehrdimensionale, aus unterschiedlichen Perspektiven erforschte Theorien und Gedankenmodelle.

Eine praktische Anwendung der Logik ist die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Der Algorithmus, mit dem sich Suchmaschinen durch das Internet wühlen oder Chatbots die richtigen Worte in den Mund legt, basiert auf den Prinzipien der Logik. Auch darüber tauschen sich die vier Forscher während ihrer Kooperation aus – alles in der Sprache der Logik.