Kryptografie

Der geheime Dreh

Leon Battista Alberti erfand im 15. Jahrhundert auf Wunsch des Papstes eine Chiffrierscheibe, mit der sich geheime Botschaften ver- und entschlüsseln ließen. Die revolutionäre Erfindung gibt bis heute Fragen auf.

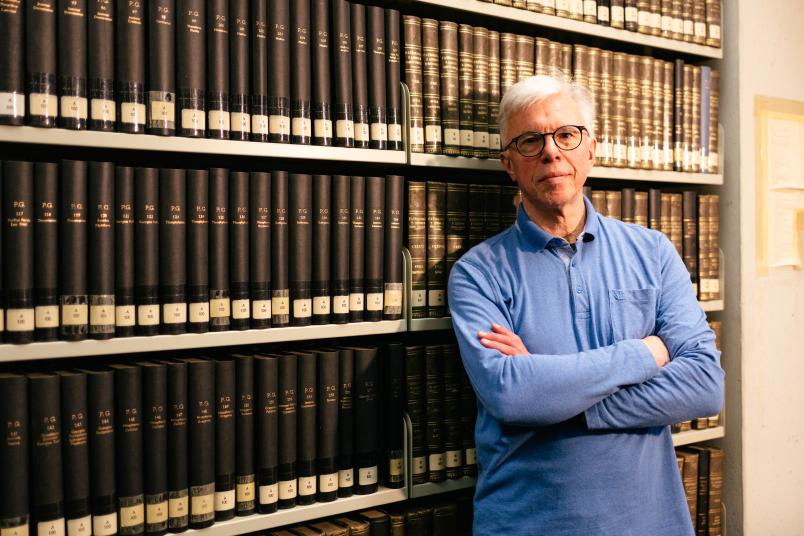

„De Cyfris“ heißt eine kleine Abhandlung aus dem 15. Jahrhundert, in der sich eine geniale Erfindung versteckt. „Der Autor ist der erste, der das aus dem Arabischen stammende Wort ‚Cyfra‘ (ursprünglich: ‚leer‘) nicht für Zahl oder Ziffer verwendet, sondern für Chiffre: eine Verschlüsselung“, sagt Prof. Dr. Reinhold Glei, Inhaber des Lehrstuhls für Lateinische Philologie. Er hat sich mit der Schrift des italienischen Universalgelehrten Leon Battista Alberti (1404 – 1472) eingehend befasst. „Man kann überall lesen, dass er der Erfinder der Chiffrierscheibe war, aber meist wird nicht genau erklärt, was er da eigentlich erfunden hat und wie das funktionierte“, berichtet der Forscher.

Natürlich habe man schon immer versucht, Nachrichten zu verschlüsseln, auch bereits in der Antike. „Dafür hat man recht einfache Verfahren benutzt, zum Beispiel einen Buchstaben immer gegen einen anderen getauscht, der im Alphabet eine feste Anzahl Stellen weiter lag“, so Glei. Besonders sicher war diese Art der Verschlüsselung (Caesar-Chiffrierung) aber nicht. Einerseits kann man einfach ausprobieren, welcher Buchstabe für welchen anderen steht. Andererseits kann man auch anhand der Häufigkeiten der Buchstaben Rückschlüsse ziehen, um welche es sich im Klartext handelt. So kommen die Buchstaben e und s beispielsweise besonders oft in Texten vor. „Seit der Antike hatte es in Sachen Verschlüsselung erst mal erstaunlich wenig Fortschritte gegeben“, berichtet Reinhold Glei.

Eine revolutionäre Erfindung im Auftrag des Papstes

Erst Leon Battista Alberti machte eine revolutionäre Erfindung, und zwar im Auftrag des Papstes. „Der Papst war damals auch ein weltlicher Herrscher, der territoriale Ansprüche durchsetzen wollte, auch mit kriegerischen Mitteln“, erläutert Glei. Daher hatte er ein Interesse daran, Nachrichten sicher zu verschlüsseln, um etwa militärische Operationen zu steuern.

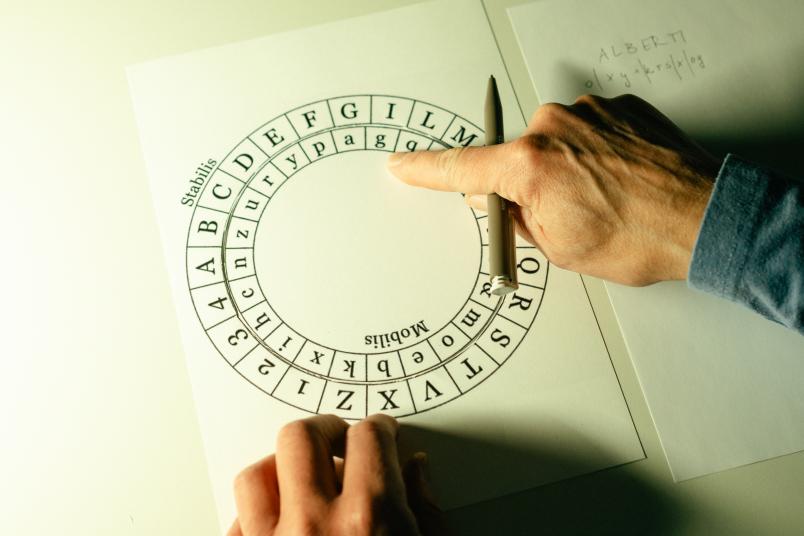

Alberti als Universalgelehrter war mit dem päpstlichen Sekretär bekannt und bekam den Auftrag, eine neue Verschlüsselungsmethode zu entwickeln. Seine Methode basierte auf einem Hilfsmittel: der Chiffrierscheibe. Sie bestand aus einem fixen äußeren Ring, auf dem alle Buchstaben des lateinischen Alphabets plus vier Ziffern aufgetragen waren. Dabei handelte es sich sozusagen um einen öffentlichen Schlüssel. Im Inneren lag ein weiterer, drehbarer Ring, der alle Kleinbuchstaben und ein Sonderzeichen enthielt, allerdings in unsortierter Reihenfolge. Diese innere Scheibe war individuell austauschbar, also ein privater Schlüssel.

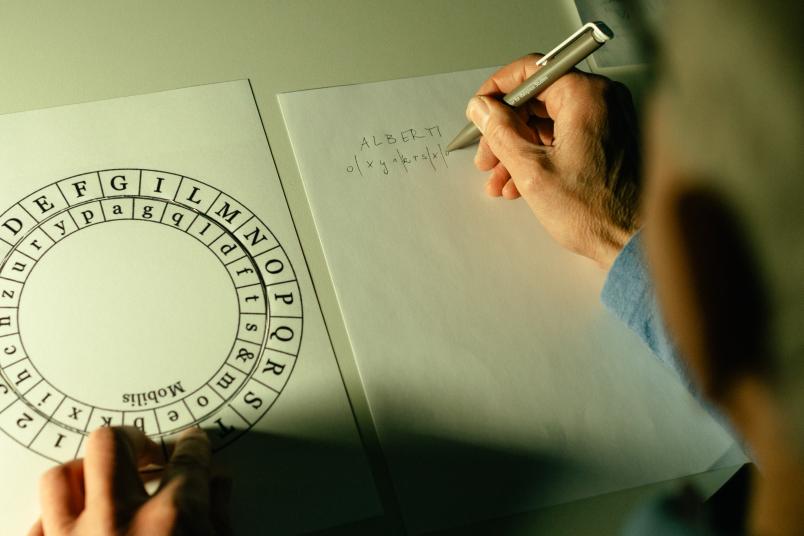

Auf der Chiffierscheibe kann man ablesen, welcher Buchstabe im Klartext gemeint ist.

Die Scheibe drehen

Der Absender einer Nachricht ersetzte zur Verschlüsselung die Buchstaben des Klartextes, die er auf dem äußeren Ring ablas, durch die entsprechenden Buchstaben, die auf gleicher Höhe auf dem inneren Ring ablesbar waren. In unregelmäßigen Abständen drehte er den inneren Ring, sodass jeder Klartextbuchstabe nun eine andere Entsprechung hatte. Die Drehung des Rings wurde im verschlüsselten Text selbst durch sogenannte Steuerungsbuchstaben angezeigt. Angenommen, wir wollten den Namen ALBERTI verschlüsseln: Dazu wählen wir einen beliebigen Steuerungsbuchstaben, zum Beispiel o, und stellen ihn auf die 1. Dann ergibt sich für A ein x, für L ein y, für B ein i; hier wechseln wir zum Beispiel zum Steuerungsbuchstaben k, sodass das folgende E jetzt ein r, das R ein s wird; schließlich wechseln wir zum Steuerungsbuchstaben x und erhalten für T ein o und für I ein g. Der chiffrierte Text ist also „oxyikrsxog“. „Da die Zuordnung der Buchstaben so ständig wechselt, kann man aus der Anzahl und Häufigkeit der Buchstaben keine Rückschlüsse mehr ziehen“, so Reinhold Glei. „Alberti war damit der erste, der eine Methode zur polyalphabetischen Verschlüsselung beschrieben hat.“ Weitere Verwirrung konnte man stiften, indem man Leerzeichen zwischen den Wörtern sowie Doppelbuchstaben wegließ und Großbuchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen einfügte, die ohne Bedeutung waren, im obigen Beispiel etwa „oBxy!ik2rs%xYog“. „Wer nicht die gleiche Scheibe hatte wie der Absender, konnte einen solchen Text nicht entschlüsseln“, meint Glei.

Eine sichere Sache also und eine geniale Erfindung. Aber so recht durchgesetzt hat sie sich trotzdem nicht.

Keine gute Gebrauchsanweisung

„Handschriftlich war die Schrift durchaus verbreitet, es sind heute 13 Abschriften bekannt“, berichtet Glei aus seinen Recherchen. Ob die Methode allerdings je zum Einsatz kam, ist nicht überliefert, auch nicht, ob Alberti neben seinen Zeichnungen auch einen Prototyp der Scheibe angefertigt hat. Im Text spricht er nur von „Formula“ (Schema), und in den Handschriften sind ganz unterschiedliche Scheiben abgebildet. Spätere Verschlüsselungen basierten auf anderen Systemen wie etwa Substitutionstabellen.

Leon Battista Alberti erfand im 15. Jahrhundert im Auftrag des Papstes eine neue Methode der Verschlüsselung von Text.

„Es könnte sein, dass man damals Albertis Methode einfach nicht so recht verstanden hat“, meint Reinhold Glei. „Der Text von Alberti ist teilweise kompliziert und auf knapp 20 Seiten kondensiert – eine gute Gebrauchsanweisung ist das nicht. Vielleicht war auch der Papst, der nur wenig Latein konnte, ‚not amused‘.“ Zudem muss es zeitaufwändig gewesen sein, Texte mit der Methode zu ver- und entschlüsseln. Für längere Texte war sie daher nicht geeignet.

Ein weiterer möglicher Nachteil: Sender und Empfänger benötigen zwingend den gleichen Schlüssel, sprich die gleiche Chiffrierscheibe, insbesondere den gleichen inneren Ring. „So einen Schlüssel muss man erst einmal sicher ans Ziel bringen“, so Glei, „und wehe, wenn er in falsche Hände gerät.“ Diebstahl, Erpressung oder gar Foltermethoden waren gang und gäbe – ein Risiko.

Die Suche geht weiter

Reinhold Glei, der eher durch Zufall auf das Thema Verschlüsselung gestoßen ist, hat dennoch Feuer gefangen und recherchiert weiter in der Geschichte der Kryptografie. Vielleicht wurde Albertis Erfindung zwar nicht direkt angewandt, aber von anderen Autoren zur Kenntnis genommen, möglicherweise sogar plagiiert? „Es könnte sein, dass sich auch in Werken zu anderen Themen Hinweise darauf verstecken“, sagt er. „Im 16. Jahrhundert gab es einen gewissen Boom des Interesses an Verschlüsselung – vielleicht ausgelöst durch Albertis Erfindung?“ Dabei kamen allerdings vorwiegend Fremdalphabete zum Einsatz; das größte Rätsel stellt ein Manuskript aus der Zeit um 1500 dar, das bis heute nie entziffert wurde und in einem unbekannten Alphabet geschrieben ist. Ob es auf Albertis Methode basierend verschlüsselt wurde, weiß man nicht. Aber es ist möglich.

Lösung der Knobelaufgabe

Lösung der Knobelaufgabe