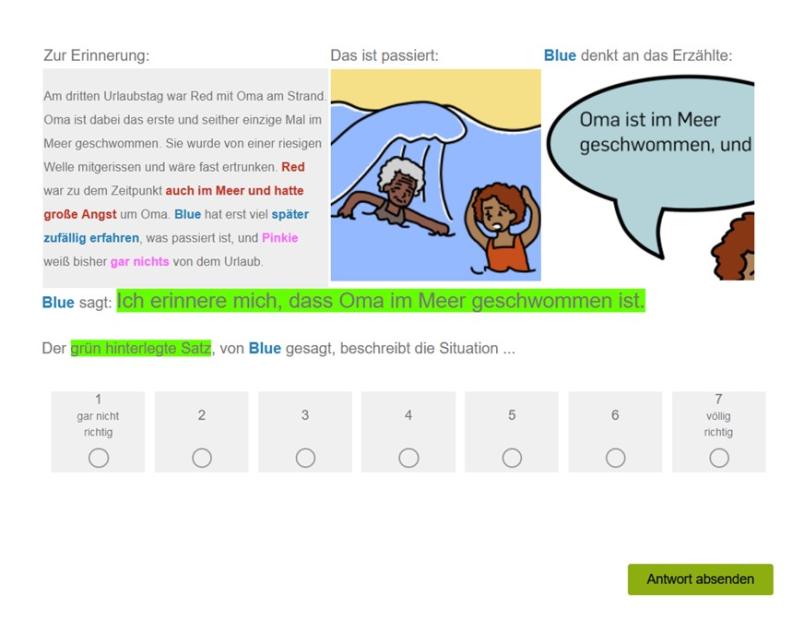

Um herauszufinden, welche Indikatoren auf selbst erlebte Erinnerungen hinweisen, konstruierten die Forschenden verschiedene Szenarien rund um Unglücke einer Oma in Begleitung ihres Enkels.

Philosophie

Versteckte Botschaften

Unsere Wortwahl verrät mehr, als uns bewusst ist. Zum Beispiel darüber, ob wir etwas, wovon wir erzählen, selbst erlebt haben, oder nicht.

‚Mia trinkt keinen Kaffee mehr.‘ Eine einfache Aussage. Und doch steckt so viel mehr Bedeutung in dem Satz. Wir erfahren nicht nur, dass Mia aktuell keinen Kaffee trinkt, sondern auch, dass sie früher einmal Kaffeetrinkerin war. Je nachdem, wer den Satz wie sagt, kann er auch bedeuten, dass es problematisch ist, dass Mia jetzt keinen Kaffee mehr trinkt. Vielleicht weil nur noch Kaffee da ist. Oder man kann herauslesen, dass Mia jetzt gesundheitsbewusster leben möchte, indem sie auf Kaffee verzichtet.

„Bis vor zehn oder 15 Jahren galten in der Philosophie noch Modelle, die davon ausgingen, dass es bei Gesprächen genau einen Sprechenden und einen Zuhörenden gibt. Beide wären rational aufmerksam und strebten danach, das gemeinsame Wissen zu mehren, und sie würden alles wörtlich sagen. Das ist kein realistisches Szenario“, ist Prof. Dr. Kristina Liefke überzeugt. Sie leitet an der Ruhr-Universität Bochum die Professur Philosophie der Information und Kommunikation.

Feine Antennen für versteckte Hinweise

In der Forschungsgruppe „Szenarien der Vergangenheit: Ein neuer theoretischer Rahmen für das generative episodische Gedächtnis“ befasst sich Kristina Liefke gemeinsam mit Kolleg*innen mit in Sätzen versteckten Informationen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei Schilderungen von Erinnerungen. „Wir haben die These, dass es in der Sprache Indizien dafür gibt, ob jemand von etwas berichtet, das er oder sie selbst erlebt oder als Augenzeuge beobachtet hat, oder ob es sich um eine Begebenheit handelt, die er oder sie nur erzählt bekommen hat“, erklärt die Forscherin.

Ganz oben auf der Liste der aussagekräftigen Formulierungen steht dabei das Wörtchen 'wie'. „Angenommen, ich war im vergangenen Jahr im Urlaub und habe meine Oma beim Schwimmen im Meer beobachtet“, gibt Doktorand Emil Eva Rosina ein Beispiel. „Dann ist es wahrscheinlich, dass ich darüber in der Form berichte: ‚Ich weiß noch, wie Oma letztes Jahr im Meer geschwommen ist‘. Im Gegensatz dazu würde jemand, der die Episode nur erzählt bekommen hat, eher sagen ‚Ich weiß, dass Oma letztes Jahr im Meer geschwommen ist.‘“ Für diese kleinen Hinweise haben Menschen sensible Antennen.

Omas sagenhafte Pechsträhne

Sätze mit 'wie' versus 'dass' sind für die Philosoph*innen ein Minimalpaar, das sich gut genauer untersuchen lässt. Da die Datenlage zuvor unklar war, führten Rosina und Liefke eine eigens entwickelte Online-Studie mit 60 Teilnehmenden durch. Dafür dachten sie sich zwei miteinander verwandte Jugendliche aus, Red und Blue. Red war zwei Jahre zuvor mit der Oma im Urlaub. Blue hat später alles erzählt bekommen, was sich in diesem Urlaub zugetragen hat, war aber nicht selbst dabei. Die Teilnehmenden der Studie bekamen jeweils Bilder einer Situation zu sehen, die Oma und Red im Urlaub erlebt hatten: Oma wurde die Handtasche geraubt, sie brach sich ein Bein, sie ging beim Bootfahren über Bord – kurz: Ihre Pechsträhne war legendär. Unter jeder Szene präsentierten die Forschenden den Teilnehmenden eine Aussage zu dem Bild, in der Red oder Blue in einem Satz die Erinnerung daran beschreibt, etwa Red: 'Ich erinnere mich, wie Oma sich das Bein gebrochen hat.' Auf einer siebenstelligen Skala bewerteten die Teilnehmenden, wie plausibel es ist, dass die entsprechende Person diesen Satz genauso so sagt.

In der Studie konfrontierten die Forschenden die Teilnehmenden mit Szenen aus dem Urlaub von Oma und Enkel. Dazu wurde eine Aussage des Enkels präsentiert, der sie begleitet hatte, oder eine des anderen Enkels, der nicht selbst mit im Urlaub war.

Die Teilnehmenden mussten entschieden, wie plausibel die präsentierte Aussage jeweils war.

Die Auswertung zeigt deutlich: Das Wort 'wie' wirkt als Hinweis darauf, dass eine Person sich an etwas erinnert, das sie selbst miterlebt hat. Die Teilnehmenden der Studie hielten es für plausibel, dass Red in dieser Form über die Ereignisse berichtet, aber für unplausibel, dass Blue so erzählt. Für ihn, der nicht selbst dabei war, hielten sie eher die Formulierung 'dass' für wahrscheinlich: Er erinnert sich, dass Oma sich das Bein gebrochen hat.

„Ein hinreichendes Kriterium für die Schlussfolgerung, dass jemand etwas wirklich selbst erlebt hat, von dem er berichtet, ist diese Wortwahl allerdings nicht“, schränkt Kristina Liefke ein. Dabei stützt sich die Forscherin unter anderem auf die Bewertung der Aussagen einer weiteren für die Studie erfundene Person: Goldie. Goldie war zwar nicht unmittelbar bei all den Unglücken der Oma anwesend, kam aber jeweils ganz kurz danach dazu und sah beispielsweise die Oma nach dem Beinbruch hinken oder Red, wie er Oma nach dem Bootsunfall aus dem Wasser zog. „Die Aussagen von Goldie mit 'wie' ('Ich erinnere mich, wie sich Oma ein Bein gebrochen hat') wurden sehr uneinheitlich als plausibel oder nicht plausibel bewertet“, berichtet Kristina Liefke. Das suggeriert, dass verschiedene Hörer*innen unterschiedliche Kriterien dafür haben, was als persönliches Erleben eines Ereignisses oder als direkte Evidenz für eben dieses gilt.

Kristina Liefke (links) und Emil Eva Rosina wollen Ordnung in das Durcheinander der Sprache bringen.

Jenseits von 'wie' vermuten die Forschenden eine ganze Batterie an weiteren Indikatoren für eigenes Erleben, die sie in aktuellen und Folgestudien testen. Zu diesen Indikatoren zählen auch eingeworfene emotionale Ausdrücke – zum Beispiel in 'Ich weiß noch, wie ich damals im Meer geschwommen bin – brrr, das war so kalt!' Auch ein Wechsel ins Präsenz während eines Berichts, der in der Vergangenheitsform begonnen hat, kann ein Hinweis sein. Ebenso kommen Wahrnehmungsverben als Indikatoren infrage, etwa 'dann habe ich gesehen/gehört, … .'

Perspektiven und Erzählzeiten

Die Perspektive, aus der ein Erlebnisbericht erzählt wird, kann ebenfalls aufschlussreich sein. Allerdings muss es nicht immer die Ich-Perspektive sein. „Menschen, die sich an etwas Traumatisches erinnern, berichten häufig in der neutralen Form mit ‚man‘“, erklärt Kristina Liefke. „Die Erinnerung wird dann auch vom ‚Ich‘ abgespalten: Die Leute sehen sich sozusagen in ihrer Erinnerung selbst handeln.“

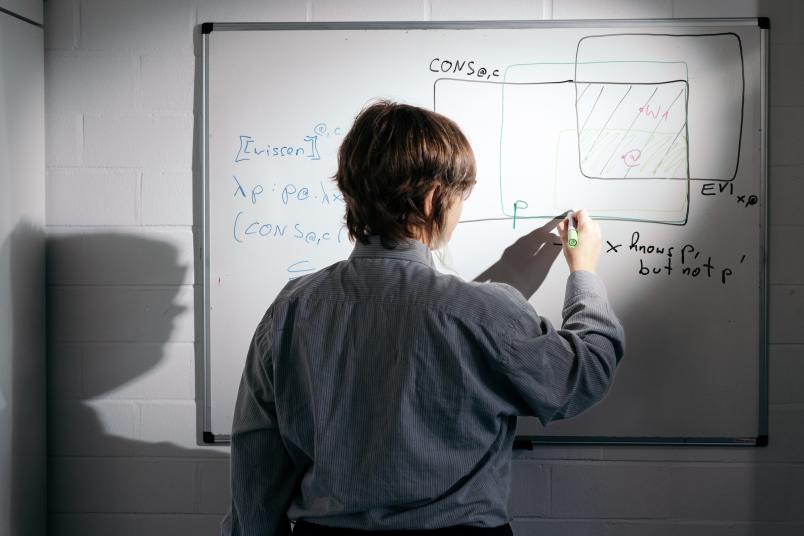

Das Diagramm zeigt die formale Modellierung des Bedeutungsbeitrages von ’noch wissen’. Die Modellierung erfolgt in einer logischen Sprache, die viele Gemeinsamkeiten mit der Programmiersprache Haskell hat.

„Die Sprache ist ein großes Durcheinander, und wir versuchen, das ein wenig zu ordnen“, sagt Emil Eva Rosina. Von einer Anwendung sieht er die Forschung jedoch weit entfernt. „Wir werden immer gefragt, ob man diese Erkenntnisse bei Gericht verwenden könnte, wenn es darum geht, festzustellen, ob Zeugenaussagen selbst erlebte Begebenheiten wiedergeben oder nicht“, erzählt er. „Aber so einfach ist es nicht.“

Oder jedenfalls nicht immer. Eine überraschend eindeutige Erkenntnis gewannen die Forschenden im Falle der Eröffnung 'ich erinnere mich' oder 'ich weiß noch': Anders als erwartet, benutzen Menschen sie vor allem dann, wenn sie sich ihrer Erinnerung gerade nicht sicher sind. Sonst legen sie einfach los mit ihrem Bericht. Wer sagt 'ich erinnere mich noch, mit dem Zug gefahren zu sein', setzt seinen Bericht oft in die Richtung fort: 'ich weiß aber nicht mehr wohin.'