Chemie Düngen oder nicht düngen – keine Frage

Binnen einer Minute könnten Landwirte messen, ob ihr Feld Dünger braucht und wenn ja welchen.

Brauchen die Feldpflanzen Dünger? Diese Frage treibt Landwirte um, vor allem in Phasen, in denen ihre Pflanzen stark wachsen. Fehlt es dem Boden des Feldes an Nährstoffen wie Nitrat oder Phosphat, sinkt der Ertrag. Viele Landwirte düngen daher mehr als nötig, um nur ja keinen Mangel aufkommen zu lassen. Eine Überdüngung ist die Folge, unter der die Umwelt und das Trinkwasser leiden. Denn nicht aufgenommene Düngemittel werden mit dem Regen ausgeschwemmt und verunreinigen das Wasser.

Das Grün einer Pflanze sagt eigentlich nicht viel aus.

Nicolas Plumeré

Um zielgerichteter zu düngen, werten manche Landwirte den Grünton der Pflanzenblätter aus. Dafür gibt es sogar Tabellen und Apps, die teils von der Düngemittelindustrie zur Verfügung gestellt werden. „Aber das Grün einer Pflanze sagt eigentlich nicht viel aus. Ist eine Pflanze zu wenig grün, kann das ein Symptom für alles Mögliche sein, unter anderem für Wassermangel“, erklärt Prof. Dr. Nicolas Plumeré, Leiter der Arbeitsgruppe „Molekulare Nanostrukturen“ am Zentrum für Elektrochemie der RUB und Mitglied im Exzellenzcluster Ruhr explores Solvation, kurz Resolv.

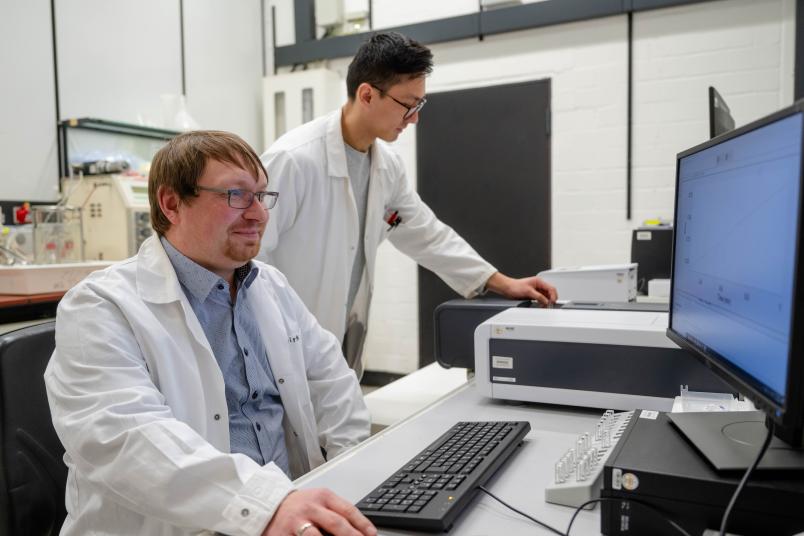

Seit 15 Jahren beschäftigt er sich mit Möglichkeiten, wie Landwirte gleich auf dem Feld feststellen können, ob und woran es ihren Pflanzen fehlt. „Man kann das natürlich durch Labortests herausfinden“, sagt er. Nur ist das teuer und dauert rund eine Woche – möglicherweise ist es dann schon zu spät zum Düngen, weil Pflanzen in der Wachstumsphase viele Nährstoffe brauchen. Die Labortests sind aufwändig: Die Proben müssen vorbereitet werden, die Temperatur muss genau geregelt sein, der Luftsauerstoff muss bei der Messung ferngehalten werden, die Verdünnung muss immer exakt gleich sein, damit ganz genaue Ergebnisse herauskommen.

Einfacher Test, schnelles Ergebnis

Die Forscher aus Plumerés Arbeitsgruppe gehen einen anderen Weg: Sie fragten sich, ob nicht statt ausgebildeter Techniker im Labor auch die Landwirte selbst Messungen direkt auf dem Feld vornehmen könnten. Um das zu ermöglichen, setzten sie andere Prioritäten: Hauptsache, der Landwirt kann beim Test nichts falsch machen und das Messergebnis für einen Nährstoff sofort ablesen. Die Genauigkeit der Messung steht erst an nachrangiger Stelle, denn darum geht es dem Landwirt nicht. Er will nur wissen, welche Art von Dünger in welcher Menge er wann auf sein Feld ausbringen muss, um zu einem optimalen Ertrag zu kommen.

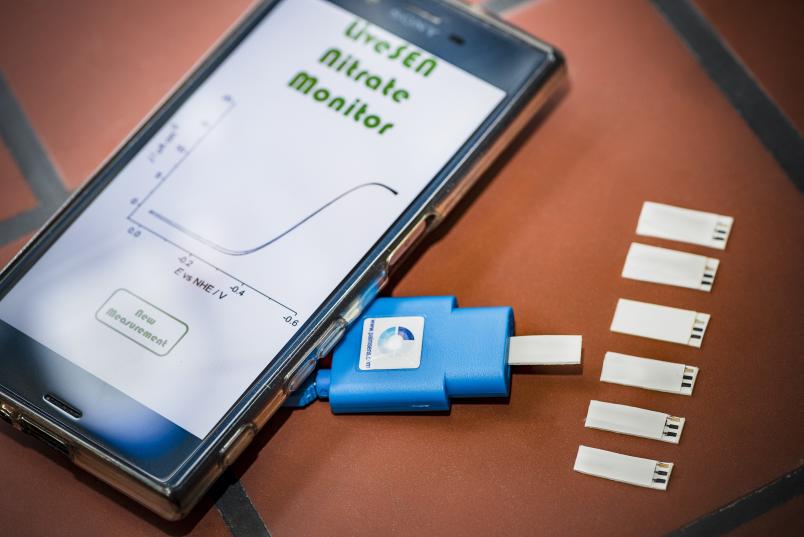

Das Team entwickelte einen Test für Nitrat, der ähnlich funktioniert wie die Blutzuckermessung bei Diabetes: Ein Tropfen Pflanzensaft wird aus einem Blatt herausgepresst und auf einen Teststreifen gegeben. Dieser Streifen wird in ein Messgerät gesteckt, das mit dem Smartphone des Landwirts in Verbindung steht. Kurze Zeit später kann er in einer App ablesen, wie gedüngt werden muss.

Herzstück ist ein Pflanzenprotein

In dem Teststreifen, der kleiner als ein Eurostück ist und auch weniger kosten soll, verbirgt sich dennoch ein kleines Labor. Das Messvolumen umfasst wenige Mikroliter Pflanzenflüssigkeit. Herzstück des Streifens ist ein Pflanzenprotein, das Nitrat umwandelt, die sogenannte Nitratreduktase. Sie fügt jedem Nitrat ein Elektron hinzu. Der Test beginnt, sobald der Landwirt den Teststreifen ins Messgerät eingelegt hat und somit Elektronen zur Verfügung stehen. Er ist beendet, wenn das gesamte Nitrat der Probe mit Elektronen versehen ist und keine Elektronen mehr fließen.

Indem man zählt, wie viele Elektronen geflossen sind, kann man auf die Anzahl der Nitratmoleküle in der Probe zurückschließen. „Im Normalfall ist das Messergebnis innerhalb von etwa einer Minute da, und der Landwirt erhält seine Empfehlung, ob er Nitrat zufügen sollte oder nicht“, erklärt Dr. Tobias Vöpel aus der Arbeitsgruppe.

Der Vorteil der Nitratreduktase ist, dass sie ausschließlich mit Nitrat reagiert, also für alles andere unempfindlich ist. Die Reaktion muss allerdings ohne Kontakt zur Umgebungsluft stattfinden, weil sonst das Enzym die Elektronen, die für das Nitrat bestimmt sind, auf den Sauerstoff überträgt, was die Messung verfälschen würde. Daher ist der Teststreifen zusätzlich mit einem weiteren Enzym ausgestattet, das dafür sorgt, Sauerstoff aus der Umgebungsluft unschädlich zu machen.

Das Design des Chips auf dem Teststreifen übermittelten die Forscher an eine Firma, die solche Chips schichtweise druckt. Auf eine Trägerschicht aus Kohlenstoff und eine Goldelektrode wird eine Lage eines speziellen Polymers aufgebracht, das als Schnittstelle zwischen dem Metall und der Nitratreduktase dient, die darauf liegt. Dann kann der Sensor mit Pflanzensaft befüllt werden, ohne dass der Landwirt die Probe genau abmessen oder verdünnen muss. Dadurch können auch untrainierte Nutzer einfach präzise Messungen machen. Chemiker, Biochemiker und Ingenieure waren an der Entwicklung des Miniatur-Hightech-Labors beteiligt.

Keiner verlässt sich gerne nur auf sein Gefühl.

Nicolas Plumeré

Der Nitratsensor wird ab 2018 in einem Proof-of-Concept-Projekt des European Research Council marktreif gemacht. Sein Nutzen geht über die Düngeempfehlung für den Einzelnen hinaus: Durch die Übermittlung der von vielen Landwirten gemessenen Daten in die Cloud lassen sich Nitratlandkarten für ganze Regionen erstellen. Die Verknüpfung mit Wetter- und Satellitendaten ist möglich, sodass Vorhersagen für den Nitratbedarf gemacht werden könnten, von denen Landwirte durch eine App auf ihrem Smartphone profitieren können. Verschiedene Industriepartner sind schon an Bord.

Künftig wollen die Forscher Messungen verschiedener Nährstoffe in einem Sensor kombinieren. „Denn es kommt beim Düngen vor allem auf die richtige Mischung der Düngemittel an“, erklärt Nicolas Plumeré. Die Landwirte, so hat er bei Feldversuchen erfahren, haben auf eine solche Unterstützung gewartet. „Keiner verlässt sich gerne nur auf sein Gefühl.“