Neurobiologie

Warum Wirkstoffe Rezeptoren manchmal potenzieren statt hemmen

Manche besonders zielgenauen Wirkstoffe entfalten in Nervenzellen einen unerwünschten Effekt. Sie vermindern nicht nur die Aktivierung bestimmter Rezeptoren, sondern auch deren Abschaltung.

Um bestimmte Gehirnkrankheiten gezielter und nebenwirkungsärmer zu behandeln, setzt die Forschung auf Medikamente, die ausschließlich bestimmte Subtypen von Rezeptoren für den Botenstoff Glutamat hemmen. Doch unter einigen Bedingungen entfalten solche Wirkstoffe eine gegenteilige Wirkung. Statt der gewünschten Hemmung der Rezeptoren wird ihre Aktivität potenziert. Über diese unerwarteten Effekte und ihre Gründe berichten Prof. Dr. Andreas Reiner und Stefan Pollok aus der Nachwuchsgruppe Zelluläre Neurobiologie der RUB im Journal PNAS vom 30. September 2020.

Gesucht: zielgenauere Wirkstoffe

Glutamat ist der am häufigsten genutzte Botenstoff des Gehirns, um erregende Signale weiterzugeben. Die Rezeptoren für diesen Botenstoff sind ein vielversprechender Ansatzpunkt für die Entwicklung von Medikamenten, denn sie sind an vielen krankhaften Prozessen beteiligt. So spielen sie zum Beispiel eine Rolle bei Epilepsien, psychischen Störungen, Schlaganfall oder Hirntumoren. „In diesen Fällen wäre es wünschenswert, die Aktivität der Glutamatrezeptoren zu verringern“, erklärt Andreas Reiner. Für diesen Zweck wurden sogenannte Antagonisten entwickelt: Wirkstoffe, die die Aktivierung der Glutamatrezeptoren hemmen. Viele dieser Antagonisten hemmen allerdings alle Subtypen der Glutamatrezeptoren und führen damit zu unerwünschten Effekten und zahlreichen Nebenwirkungen. Um dieses Problem zu umgehen, wird derzeit verstärkt nach Wirkstoffen gesucht, die nur an bestimmte Subtypen binden.

Potenzierung statt Hemmung

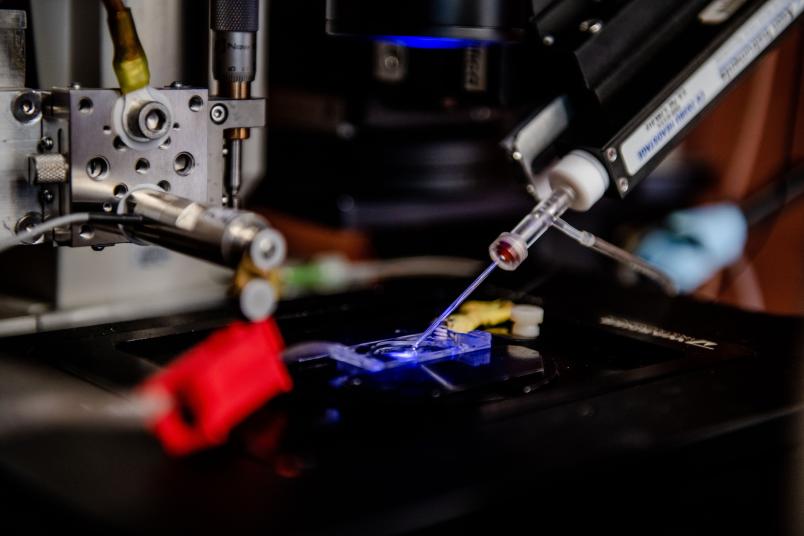

In der aktuellen Arbeit untersuchten die Forscher die Wirkung solcher Antagonisten im Detail für ausgewählte Subtypen. Dazu verwendeten sie kultivierte Zellen, die nur einzelne Rezeptorsubtypen oder bestimmte Kombinationen enthalten. „Dabei haben wir eine überraschende Beobachtung gemacht“, berichtet Stefan Pollok. „Für bestimmte Rezeptorkombinationen kam es zwar wie erwartet zu einer Reduktion der Aktvierung. Gleichzeitig wurde aber der natürliche Abschaltvorgang vermindert oder sogar ganz außer Kraft gesetzt.“ Im Ergebnis zeigte sich eine länger anhaltende und insgesamt stärkere Antwort als ohne den Antagonisten. Statt der gewünschten Hemmung war ein potenzierender Effekt zu beobachten. In weiteren Experimenten konnte das Team die molekularen Mechanismen dieses Verhaltens genauer klären.