Elektrochemie und Materialforschung

Leistungsfähige Multi-Element-Katalysatoren schnell identifizieren

Unter Tausenden Möglichkeiten die beste Materialzusammensetzung zu finden gleicht der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Ein internationales Team kombiniert dazu Computersimulationen und Hochdurchsatz-Experimente.

Katalysatoren aus mindestens fünf chemischen Elementen könnten der Schlüssel zur Überwindung bisheriger Limitierungen bei der Herstellung von grünem Wasserstoff, Brennstoffzellen, Batterien oder der CO2-Reduktion sein. Die Suche nach der optimalen Zusammensetzung dieser Multi-Element-Katalysatoren gleicht allerdings der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen: Tausende bis Millionen mögliche Kombinationen zu testen lässt sich nicht verwirklichen. Forschungsteams der RUB und der Universität Kopenhagen haben daher einen Ansatz entwickelt, der die optimale Zusammensetzung vorhersagen kann und seine Treffsicherheit mit Hochdurchsatzexperimenten bestätigt. Sie berichten in der Zeitschrift Angewandte Chemie International Edition vom 28. Dezember 2020.

Viel günstigere Elemente als bei bisherigen Katalysatoren

Viele elektrochemische Reaktionen durchlaufen mehrere Schritte. Jeder sollte nach Möglichkeit an einer Katalysatoroberfläche optimiert werden, allerdings gelten für jeden Schritt unterschiedliche Anforderungen. „Da bisherige Katalysatoren üblicherweise nur eine optimierte Funktionalität aufweisen, konnte man nur den besten Kompromiss möglich machen, und Energieverluste waren nicht zu vermeiden“, erklärt Prof. Dr. Wolfgang Schuhmann vom Zentrum für Elektrochemie der RUB. Mit komplexen Mischkristallen lassen sich mehrere Funktionalitäten gleichzeitig auf einer Katalysatoroberfläche realisieren und so diese Limitierung überwinden. Das passiert allerdings nur, wenn mindestens fünf verschiedene Elemente miteinander kombiniert werden. Dabei existieren Millionen von Möglichkeiten, in welchen prozentualen Verhältnissen die jeweiligen Elemente kombiniert werden können. Die bisherige Herausforderung der Suche nach einer Strategie, um optimale Eigenschaften zu finden, scheint mit dieser Materialklasse beantwortbar zu sein. Nun gilt es, herauszufinden welche Kombination das Ziel bestmöglich erfüllt. „Das kann übrigens auch mit viel günstigeren Elementen möglich sein als bei bisherigen Katalysatoren“, unterstreicht Schuhmann.

Vorhersagen treffen und prüfen

Die Forschungsteams stellen in ihrer Arbeit einen Ansatz vor, der Orientierung in den zahllosen Möglichkeiten bietet. „Wir haben ein Modell entwickelt, das in Abhängigkeit der Zusammensetzung die Aktivität für die Sauerstoffreduktion vorhersagen kann und somit eine Berechnung der besten Zusammensetzung ermöglicht“, erklärt Prof. Dr. Jan Rossmeisl vom Zentrum für Hochentropielegierung-Katalyse an der Universität Kopenhagen.

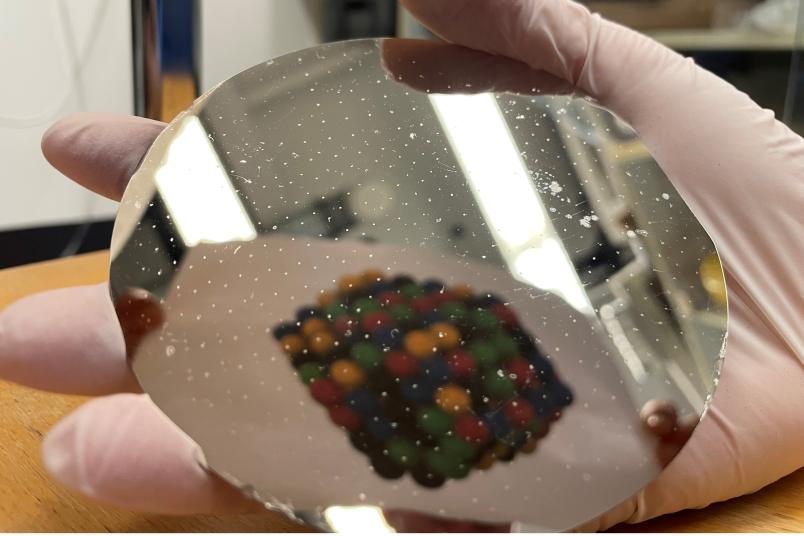

Die Überprüfung des Modells lieferte das Team aus Bochum. „Wir können mithilfe einer kombinatorischen Sputteranlage Materialbibliotheken herstellen, bei denen jeder Punkt auf der Oberfläche des Trägers eine andere Zusammensetzung hat und in jede Richtung unterschiedliche, aber wohldefinierte Gradienten vorliegen,“ erläutert Prof. Dr. Alfred Ludwig vom Lehrstuhl für Neue Materialien und Grenzflächen an der RUB. Mithilfe einer Rastertropfenzelle werden dann die katalytischen Eigenschaften von 342 Zusammensetzungen auf einer Materialbibliothek automatisch vermessen und somit Aktivitätstrends identifiziert.