Virologie

Wie Hepatitis-E-Viren in Zellen eindringen

Ein bestimmtes Oberflächenprotein ist für den Zelleintritt des Hepatitis-E-Virus wichtig. Medikamente können es unterdrücken.

Obwohl Hepatitis E eine häufige Erkrankung ist, weiß man bisher nur wenig über den Lebenszyklus des Virus. Über erste Erkenntnisse darüber, wie es ihm gelingt, Zellen zu infizieren, berichtet ein Team der Molekularen und Medizinischen Virologie der Ruhr-Universität Bochum und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in der Zeitschrift Hepatology vom 7. Februar 2023. Entscheidenden Anteil am Eindringen der Viruspartikel in Zellen hat ein Protein namens EGFR, kurz für Epidermal Growth Factor Receptor. Diese Erkenntnis könnte neue Behandlungswege gegen Hepatitis E eröffnen. Denn es gibt bereits zugelassene Medikamente gegen EGFR, die die Aktivität dieses Rezeptors hemmen.

Hepatitis E

Zellkulturmodell macht Untersuchungen möglich

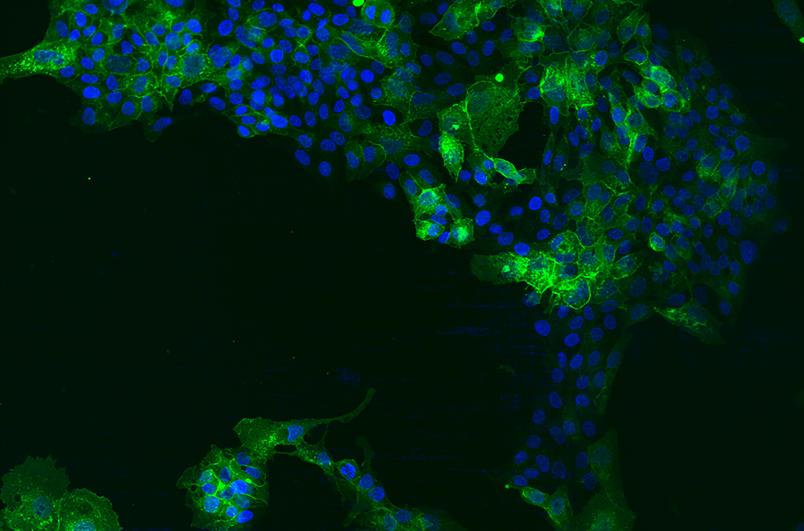

Einer der Gründe dafür, dass Hepatitis E vergleichsweise wenig erforscht ist, liegt darin, dass erst vor rund drei Jahren in Bochum und Hannover ein robustes Zellkulturmodell für seine Untersuchung entwickelt worden ist. An diesem Modell konnten die Forschenden nun untersuchen, wie es dem Virus gelingt, Zellen zu infizieren.

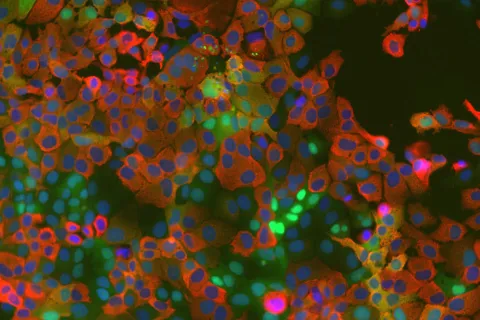

„Wir haben mit Medikamenten bei einigen Zelllinien die Aktivität des Proteins EGFR zum Zeitpunkt des Viruseintritts unterdrückt“, erklärt Erstautorin Jil Alexandra Schrader ihr Vorgehen. „Bei diesen Kulturen konnten wir beobachten, dass es deutlich weniger infizierte Zellen gab.“ Als Gegenprobe nutzten die Forschenden Zellkulturen, in denen der Co-Rezeptor im Übermaß produziert wurde. In diesem Fall kam es zu mehr Infektionen als bei unbehandelten Zellen.

Ein Protein spielt eine große Rolle

„Das zeigt uns, dass das Protein EGFR für den Eintrittsmechanismus des Virus in die Zellen von großer Bedeutung ist“, so Jil Alexandra Schrader. Besonders interessant ist der Beleg, dass der EGF-Rezeptor an der Infektion beteiligt ist, deswegen, weil es bereits zugelassene Medikamente gibt, die seine Aktivität unterdrücken. „Diese Medikamente sind in Europa und den USA bei bestimmten Krebserkrankungen zugelassen, weil der Rezeptor dabei im Übermaß aktiv ist und zum unkontrollierten Zellwachstum führen kann“, erklärt Dr. Volker Kinast, Virologe an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Weitere Studien müssten zeigen, ob diese Wirkstoffe eine Behandlungsmöglichkeit gegen Hepatitis E darstellen könnten.