Immunsystem

Der sechste Sinn

Immunreaktionen können auf die Stimmung drücken und Lernprozesse beeinflussen. Aber umgekehrt können Lernprozesse dem Immunsystem auch Beine machen.

Die Nase läuft, die nächste Taschentuch-Packung ist aufgebraucht, und dazu noch dieser lästige Husten. Als wäre das alles nicht schlimm genug, dröhnt der Kopf und man kann sich zu nichts aufraffen. Appetitlosigkeit, Müdigkeit und schlechte Laune machen das Gefühl eines Infekts perfekt. Solch eine Situation hat sicher jede und jeder schon erlebt. Wenn wir uns körperlich krank fühlen, drückt das auch auf die Stimmung.

„Das klingt negativ, ist aber eigentlich eine sinnvolle Anpassungsreaktion unseres Körpers, um uns und andere zu schützen: Man schont sich, vermeidet Kontakte und bleibt zuhause“, erklärt Prof. Dr. Harald Engler. Er ist Experte für Verhaltensimmunbiologie am Universitätsklinikum Essen, das zur Universität Duisburg-Essen gehört und im Rahmen der Universitätsallianz Ruhr mit der Ruhr-Universität Bochum kooperiert.

Immunsystem lässt Stimmung sinken

Engler interessiert, wie das Immunsystem auf das Nervensystem wirkt. „Unser Immunsystem ist quasi unser sechster Sinn“, sagt er. „Es nimmt Dinge wahr, die wir nicht sehen, hören oder riechen können, weil sie zu klein sind – etwa Krankheitserreger und Entzündungsprozesse –, die aber trotzdem eine Bedrohung für unseren Körper darstellen.“ Wenn das Immunsystem das psychische Wohlbefinden bremst, ist das also ein Schutzmechanismus. „Problematisch wird es, wenn Menschen chronische Entzündungen haben, wie es beispielsweise bei Arthritis oder Darmentzündungen der Fall ist“, so Engler. „Sie können als Folge davon an einer Depression erkranken, deren Ursache nicht primär im Hirnstoffwechsel liegt, sondern in der Entzündung.“

Irgendwo wird ein Schalter umgelegt. Dann ist der Immunmechanismus, der unsere Stimmung und unser Verhalten beeinflusst, nicht mehr adaptiv, sondern schädlich.

Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs Extinktionslernen, der an der Ruhr-Universität Bochum koordiniert wird, erforscht Engler mit Kolleginnen und Kollegen, wann der Schutzmechanismus zum Problem wird. „Irgendwo wird ein Schalter umgelegt. Dann ist der Immunmechanismus, der unsere Stimmung und unser Verhalten beeinflusst, nicht mehr adaptiv, sondern schädlich“, schildert der Forscher. Die Zusammenhänge sind komplex. Daher umfassen Englers Arbeiten die volle Bandbreite von Tierversuchen über Studien mit gesunden Menschen bis hin zu Tests mit Patientinnen und Patienten. Aus den vielen Puzzlestücken wollen die Forschenden eines Tages ein besseres Verständnis des Zusammenspiels zwischen Entzündungsprozessen, Lernvorgängen und Psyche erlangen.

Eine wichtige Rolle scheint dem Extinktionslernen zuzukommen. Der Begriff hängt mit der klassischen Konditionierung zusammen, die durch Pawlows Hunde-Experimente berühmt wurde. Pawlow kombinierte einen eigentlich neutralen Reiz, ein Glockenläuten, immer wieder mit einem zweiten Reiz: der Gabe von Futter. Im Lauf der Zeit lernte der Hund, dass die Glocke das Futter ankündigte, und reagierte allein auf das Läuten mit Speichelfluss. Das Extinktionslernen beschreibt den Prozess des Umlernens, wenn plötzlich keine Verbindung mehr zwischen Glocke und Futter besteht.

Gestörtes Extinktionslernen könnte Krankheiten begünstigen

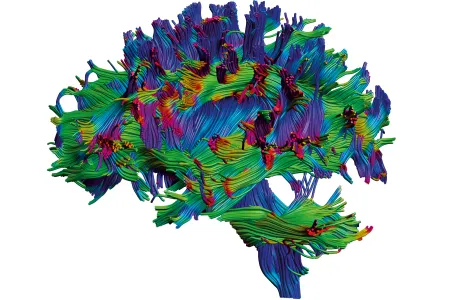

Harald Englers Team verfolgt die Hypothese, dass manche Krankheitsbilder mit einem veränderten Extinktionslernen zusammenhängen und dass Entzündungsprozesse das erfolgreiche Umlernen stören können. Gemeinsam mit dem Team der Bochumer Forscherin Prof. Dr. Sigrid Elsenbruch zeigte seine Gruppe kürzlich einen solchen Effekt bei gesunden Menschen. Diese lernten zunächst, geometrische Formen mit einem Schmerz zu assoziieren. Sie sahen immer wieder Bilder von beispielsweise Dreiecken, Kreisen und Vierecken. Manche dieser Formen, zum Beispiel die Dreiecke, waren mit einem kurzen Schmerzreiz gepaart. Nach der Lernphase bewerteten die Probandinnen und Probanden die Dreiecke daher negativer als die anderen geometrischen Formen. Am Folgetag fand das Extinktionslernen statt: Nun war keine der geometrischen Formen mehr mit Schmerzen verbunden. Nach der Extinktionsphase mussten die Teilnehmenden erneut bewerten, wie negativ sie die verschiedenen Formen empfanden. Dabei erfassten die Forschenden ihre Hirnaktivität mit der funktionellen Magnetresonanztomografie.

Entzündung bremst Extinktionslernen

Die Ergebnisse waren abhängig davon, ob die Probandinnen und Probanden während des Lernens am ersten Tag eine Entzündungsreaktion durchlaufen hatten oder nicht. „Durch Gabe einer sehr niedrigen Dosis eines Bestandteils von Bakterien können wir bei gesunden Personen ganz gefahrlos über einen Zeitraum von einigen Stunden eine Entzündungsreaktion mit einer depressiven Verstimmung auslösen“, erklärt Harald Engler. „Nach 24 Stunden sind die Effekte komplett verflogen.“

Erlernten die die Teilnehmenden den Zusammenhang zwischen geometrischer Form und Schmerzreiz unter dem Einfluss dieser experimentellen Entzündung, beobachteten die Forschenden bei alleiniger Präsentation der geometrischen Form während des Extinktionslernens eine verstärkte Aktivierung im sogenannten Furchtnetzwerk des Gehirns. Außerdem bewerteten die Probandinnen und Probanden anschließend unangekündigte Schmerzreize als wesentlich unangenehmer als Personen, die am ersten Tag nur ein Placebo erhalten hatten. Dies deutet darauf hin, dass Entzündungsprozesse die Gedächtnisspur von schmerzassoziierten Reizen verstärken.

Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren

„Wir vermuten, dass dieser Mechanismus zur Entstehung von chronischen Schmerzen beitragen könnte“, folgert Harald Engler. Im Tiermodell und bei Menschen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Theorie und die zugrunde liegenden Mechanismen nun weiter untersuchen.

Nerven- und Immunsystem kommunizieren in beide Richtungen miteinander.

Während Harald Engler also versucht, das Extinktionslernen zu fördern und Schmerz-Assoziationen wieder auszulöschen, möchte Prof. Dr. Martin Hadamitzky genau das Gegenteil: Er ist ebenfalls Verhaltensimmunbiologe am Uniklinikum Essen und will die Extinktion von einmal gelernten Assoziationen verhindern. Hadamitzky untersucht, wie Lernprozesse das Immunsystem beeinflussen. Er ist quasi in Gegenrichtung zu Harald Engler unterwegs, der den Einfluss des Immunsystems auf das Lernen analysiert. „Nerven- und Immunsystem kommunizieren in beide Richtungen miteinander“, betont Hadamitzky.

Zuckerwasser statt Medikament

Hadamitzkys Team paart im Tierversuch neutrale Reize wie einen Schluck Zuckerwasser mit der Gabe eines Medikaments. Zum Beispiel arbeiten die Forschenden mit dem immunmodulierenden Medikament Rapamycin, welches das Wachstum von Tumoren hemmt. Sie zeigten, dass Ratten eine Assoziation zwischen dem Geschmack von Zuckerwasser und den von Rapamycin induzierten immunologischen Veränderungen lernen können: Erhielten die Tiere immer wieder eine Kombination aus Zuckerwasser und Medikament, führte schließlich die Gabe von Zuckerwasser allein zu substanziellen Effekten auf das Immunsystem der Ratten.

„Allerdings verschwindet der Effekt irgendwann wieder durch das Extinktionslernen“, so Hadamitzky. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen sucht er daher nach Wegen, das Umlernen zu verhindern. „Unsere Idee ist, dem Immunsystem einen Reminder zu geben“, erklärt der Biologe. Für die anfängliche Lernphase nutzen die Forschenden eine klinisch relevante Rapamycin-Dosis, also eine Wirkstoffmenge, wie man sie bei einer Krebsbehandlung einsetzen würde. Die Versuche zeigen, dass diese Dosis das Tumorwachstum tatsächlich bremst. Nachdem die Tiere die Assoziation zwischen Zuckerwasser und Rapamycin-Wirkung gelernt haben, lassen die Forschenden das Medikament in der Folge nicht komplett weg, sondern paaren das Zuckerwasser weiterhin mit dem Medikament, allerdings nur noch mit zehn Prozent der ursprünglichen Dosis.

Das Immunsystem an Gelerntes erinnern

„Das ist eine subeffektive Dosis“, erklärt Martin Hadamitzky. „Wenn wir von Anfang an nur mit dieser Zehn-Prozent-Dosis arbeiten, hat sie keine Wirkung auf das Tumorwachstum.“ Anders sieht es aus, wenn die Tiere zuvor eine Assoziation zwischen Zuckerwasser und der vollen Rapamycin-Dosis gelernt haben. Dann reicht die Zehn-Prozent-Menge in der Folge aus, um das Tumorwachstum genauso stark zu bremsen, wie wenn man durchgehend mit voller Dosis und ohne assoziatives Lernen behandeln würde. Die subeffektive Dosis wirkt also wie eine Erinnerung für das Immunsystem und bremst das Extinktionslernen.

Was genau dabei im Gehirn passiert, will Martin Hadamitzky in weiteren Tierstudien ergründen. Denn um die Erkenntnisse eines Tages auf Menschen übertragen zu können, müssen die zugrunde liegenden Mechanismen gut verstanden sein. Schließlich können die Forschenden nicht einfach mit Patientinnen und Patienten experimentieren, deren Überleben von einem Medikament abhängt. Nach ausgiebigen tierexperimentellen Studien sind daher zunächst Untersuchungen mit gesunden Versuchspersonen und Menschen mit weniger gravierenden Krankheitsbildern geplant, etwa mit entzündlichen Hautreaktionen.

Mehr Lebensqualität für Patientinnen und Patienten

Die Vision von Martin Hadamitzky und Harald Engler jedoch ist, dass ihre Arbeiten Patientinnen und Patienten eines Tages mehr Lebensqualität ermöglichen. „Viele Menschen, beispielsweise Krebspatientinnen oder Patienten nach Organtransplantationen, müssen dauerhaft Medikamente einnehmen, die starke Nebenwirkungen haben“, erklärt Harald Engler. „Man wird nie ganz auf die Medikamente verzichten können, das wäre eine Illusion“, ergänzt Martin Hadamitzky. „Aber wenn man bei gleichbleibender therapeutischer Effizienz die Dosis reduzieren könnte, wäre das ein großer Gewinn.“ Ebenso wie wenn man vermeiden könnte, dass teils harmlose Entzündungen Depressionen auslösen.