Knut Stünkel hat sich seit Jahren mit der Bedeutung von Geheimnissen für Religionen und interreligiöse Kontakte befasst.

Religionswissenschaft

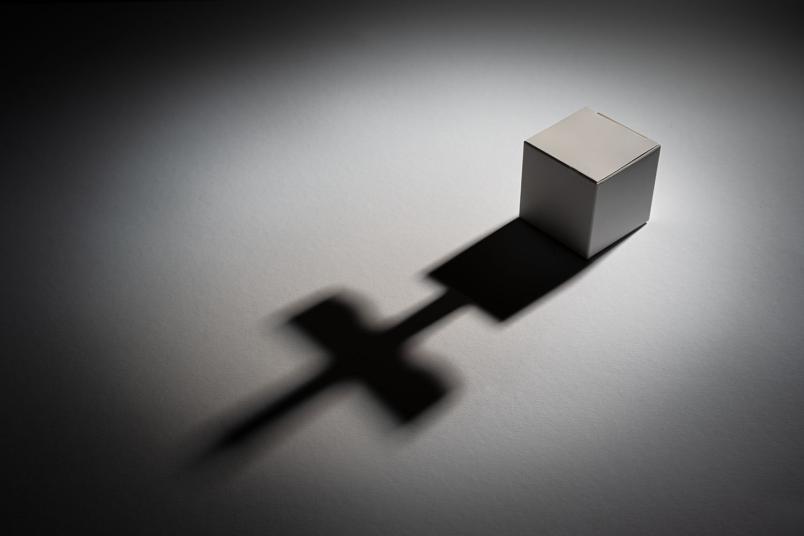

Die verbindende Kraft des Geheimnisses

Anders als viele andere Wissenschaften will die Religionsforschung Geheimnisse nicht aufdecken. Denn das Unerklärliche ist wesentlich für Religionen.

Wer ein Geheimnis hütet, der grenzt sich damit von anderen ab. Das Geheimnis verhindert damit eigentlich den Kontakt. „Aber entgegen diesem soziologischen Befund wirkt das Geheimnis bei Religionen nicht kontaktverhindernd, sondern es fördert den Kontakt, es vermittelt“, sagt Dr. Knut Martin Stünkel. Der Forscher hat sich am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien CERES der Ruhr-Universität Bochum über mehr als 15 Jahre mit dem Thema Geheimnis befasst. Welche Arten von Geheimnissen gibt es? Wie werden sie etabliert und verwaltet? Wie tauschen sich Menschen darüber aus? Diese Fragen hat er mit einem Team von rund zehn weiteren Forschenden im Käthe-Hamburger-Kolleg „Dynamiken der Religionsgeschichte zwischen Asien und Europa“ bearbeitet.

Herr Stünkel, haben alle Religionen ein Geheimnis?

Knut Stünkel: Ja, ein Element von Geheimnis ist in allen Religionen bekannt. Das kann das Innerste des Tempels sein wie im Judentum. Oder Gottes unerforschlicher Ratschluss, also sein Wille und Plan. Oder im Buddhismus der Schutz anderer durch Geheimhaltung. Es können auch geheime Rituale sein, zu denen nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten Zugang hat.

Geheimnisse können enthüllbar oder unenthüllbar sein. Aber so unterschiedlich sie auch sein mögen, sind sie doch in ihrer grundsätzlichen Struktur als semantische Leerstelle allen Religionen gemeinsam. Damit können sie von den Religionen selbst als Vergleichsgröße herangezogen werden und wurden das auch von verschiedenen Autoren, so aus der Antike.

Die Leerstelle kann auch eine Möglichkeit der Verbindung darstellen.

Gibt es dafür ein Beispiel?

Der griechische Geschichtsschreiber Herodot berichtet zum Beispiel seinem griechischen Publikum über die Ägypter und ihre Mysterien in der Form: „Auch wir haben ja so etwas Ähnliches, etwas, über das man nicht sprechen darf“. Damit bringt er sein Verständnis für die andere Religion zum Ausdruck, denn es gibt etwas, das beide eint.

Gibt es auch entsprechende Beispiele für das Christentum?

Der Kontakt zwischen Religionen ist auch für andere Konstellationen belegt. Frühchristliche Autoren setzen sich beispielsweise in ihren Schriften mit den Mysterien der Griechen auseinander. Die griechischen Kulte waren nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten bekannt, aber alle wussten um das Geheimnis. Die frühen Christen allerdings legten das griechische Geheimnis negativ aus: als etwas, das absichtlich versteckt wird, weil der Teufel am Werk sei. Damit füllten sie die Leerstelle aus.

Wir wollen das Geheimnis als Phänomen untersuchen, wir rütteln nicht daran.

Auch der Apostel Paulus hat die griechischen Geheimnisse aufgenommen, jedoch auf andere Art. In einer Diskussion mit den Griechen geht es um deren Denkmal des unbekannten Gottes. Paulus argumentiert: Er wisse, welchem Gott das Denkmal gelte, nämlich seinem, dem christlichen Gott. Damit hat er sich das griechische Geheimnis zu eigen gemacht. Auch hierin liegt ein Potenzial, Kontakte zu knüpfen. Indem man das Geheimnis der anderen kapert und es mit eigenen Dingen besetzt.

Wie ist es heute um das Geheimnis bestellt?

Aktuell spricht man eher über das Unerklärbare, das aber strukturell dem Geheimnis ähnelt. Es ist konstitutiver Teil des Diskurses. Menschen haben zunehmend das Gefühl, dass die Erklärungskapazitäten von Wissenschaft, Bildung und Politik nicht mehr genügen.

Kribbelt es Ihnen nicht in den Fingern, die religiösen Geheimnisse aufzudecken?

Der Religionswissenschaft geht es nicht darum, das Geheimnis zu lüften. Darin unterscheiden wir uns vielleicht von anderen Wissenschaften, die alles verstehen wollen. Wir wollen das Geheimnis als Phänomen untersuchen, wir rütteln nicht daran. Wir hinterfragen somit wissenschaftlich den wissenschaftlichen Umgang mit solchen Phänomenen.

Geheimnisse haben sich in Religionen erhalten, etwa als Selbstschutz in einer feindlichen Gesellschaft, für die innerreligiöse Sprache. Wir können und wollen sie nicht wegerklären, sondern ihre möglichen Funktionen beleuchten.