Religiöse Sinnbildung vollzieht sich in und durch Metaphern. Religion, die ihren ultimativen Gegenstand, das Transzendente, niemals wörtlich artikulieren kann, ist auf Metaphern angewiesen.

Religionswissenschaft

Aufgelöst in Licht

Seit Jahrtausenden haben Religionen ihre eigene Sprache, um das Unaussprechliche in Bilder und Worte zu fassen. Carmen Meinert analysiert Licht-Metaphern, um sich religiösen Sinnbildungsprozessen im Buddhismus zu nähern.

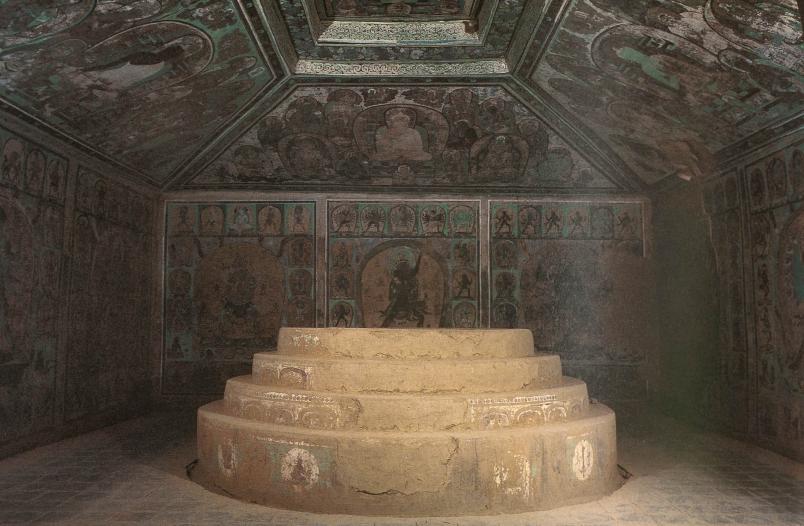

Inmitten von Wüstengebieten im östlichen Zentralasien – in der heutigen chinesischen Provinz Gansu – liegt die Oasenstadt Dunhuang, einstiger Knotenpunkt der sogenannten Seidenstraßen. 25 Kilometer davon entfernt befinden sich Hunderte Höhlen, die sogenannten Mogao-Höhlen, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Buddhistische Mönche und Laien schlugen sie zwischen dem 4. und 12. Jahrhundert in die Sandsteinfelsen. An den Höhlenwänden leuchten Tausende von Wandmalereien, die die verschiedensten buddhistischen Motive und Lehrinhalte abbilden. Das gilt auch für die Höhle 465, die die Bochumer Forscherin Prof. Dr. Carmen Meinert im Projekt „BuddhistRoad“ erforscht hat.

BuddhistRoad

BuddhistRoad

„In Höhle 465 findet sich ein für die Mogao-Höhlen einzigartiger Altar“, erzählt die Expertin für Zentralasienkunde, Buddhismuskunde und Tibetologie, die nicht nur das Bildprogramm an den Höhlenwänden, sondern auch textliche Funde aus der Region analysiert hat. „Die Wandmalereien in Höhle 465 weisen auf die tantrische Tradition des Buddhismus hin. Die Höhle und der Altar dienten nicht zur Ahnenverehrung, wie es bei anderen Höhlen der Fall war, sondern als Ritualraum, als Raum der Transzendenzerfahrung. Um den stockfinsteren Raum zu erhellen, wurden auf dem Altar unter anderem Laternen positioniert“, so Meinert. Wie erlangt eine gewöhnliche Höhle solch eine religiöse Bedeutung? Welche Rolle spielt Licht dabei? In einem Teilprojekt des Sonderforschungsbereiches (SFB) „Metaphern der Religion: Religiöse Sinnbildung in sprachlichen Prozessen“ möchte Meinert nun an ihre Arbeit zu den Funden in der Höhle, zur tantrischen Ritualpraxis, anknüpfen und konkret buddhistische Metaphern von Licht und Raum erforschen.

Die Mogao-Grotten, heute Unesco-Weltkulturerbe, bergen einen der größten Schätze der buddhistischen Welt. Die einmaligen Felsformationen und Höhlen ziehen jährlich Millionen Besucher an. [Art from the Caves of Dunhuang. Mogao Cave 465 (Yuan)] (Nanjing: Jiansu meishu chubanshe, 1996), plate 3 (p. 34).

„Im SFB verstehen wir Religion als eine Form von Kommunikation“, erklärt Meinert. Religion helfe Menschen, mit Leid und Tod umzugehen, Unsicherheiten und unvorhersehbare Ereignisse zu bewältigen; sie stifte Sinn und spende Trost. „Religion befasst sich mit ultimativer Kontingenzbewältigung und semantisiert Erfahrungen und Wissen aus anderen Bereichen religiös“, so Meinert weiter. Im SFB 1475 geht sie gemeinsam mit Kolleg*innen der Frage nach, wie sich diese religiöse Sinnbildung sprachlich konstituiert. Denn: Sprache spielt in allen Religionen eine zentrale Rolle. „Den Religionen ist gemein, dass sie das Unsagbare in Sprache auszudrücken wissen.“ Aber wie genau wird religiöser Sinn durch Sprache geschaffen?

In der Bochumer Religionswissenschaft ist man davon überzeugt, dass insbesondere Metaphern dabei eine wichtige Aufgabe zukommt. „Wir begreifen Metaphorizität als zentrales Prinzip religiöser Sinnbildung. Religion, die ihren ultimativen Gegenstand, das Transzendente, niemals wörtlich artikulieren kann, ist auf Metaphern angewiesen. Dabei wird in Metaphern Sinn von einer semantischen Domäne in eine andere übertragen“, fasst Meinert die Grundannahme zusammen.

Immanenz und Transzendenz

Immanenz und Transzendenz

Eine der zentralsten Metaphern, die auf das Transzendente verweist, ist die Lichtmetapher. Daher lautet auch eine der Hauptforschungsfragen der Religionswissenschaftler*innen, ob sie durch andere Metaphern weiter erklärt werden kann, oder ob Licht aufgrund der Abstraktionsebene bereits als absolute Metapher zu verstehen ist. Andere Forschungsfragen lauten: Welche Konkretisierung erfährt die Lichtmetaphorik und wie werden diese im Vergleich zu anderen religiösen Traditionen verwendet?

Sonderforschungsbereich

Sonderforschungsbereich

Carmen Meinerts Forschungsfokus im SFB liegt auf dem Gebiet des tibetischen Buddhismus. Ein besonderes Augenmerk legt sie auf die Tradition des Dzogchen, auch die „Große Vollkommenheit“ genannt, deren Ursprünge noch weitgehend unerforscht sind.

Ursprünge des Buddhismus

Ursprünge des Buddhismus

Ein Phänomen, für das sich Meinert in ihrer Auseinandersetzung mit buddhistischen Lichtmetaphern besonders interessiert, ist der sogenannte Regenbogenkörper, der in den Vorstellungen der tibetischen Dzogchen-Tradition auftritt. „Im Augenblick des Sterbens, so erläutern spätere Texte, sollen Übende, die zu Lebzeiten die Einsicht in die Natur des Geistes verwirklicht haben, den physischen Körper in Licht auflösen können, was als Erlangen des Regenbogenkörpers bezeichnet wird“, schildert Meinert.

Padmasambhava dargestellt als Regenbogenkörper. Padmasambhava war ein tantrisch buddhistischer Meister aus Indien, der im 8. Jahrhundert den tantrischen Buddhimus in Tibet begründet und maßgeblich beeinflusst hat.

„Allerdings finden wir textliche Belege für diese Weiterentwicklung der Dzogchen-Tradition erst ab dem 13./14. Jahrhundert. Die frühesten Dzogchen-Texte bedienen sich eher einer Raummetaphorik, die Lichtmetaphorik scheint sich erst allmählich herauszubilden“, so Meinert. Es sei spannend zu sehen, wie neue, unterschiedliche semantische Felder zusammengebracht werden in Metaphern-Ketten und -Netzwerken, etwa Licht mit Klarheit, Reinheit oder gar physisch erfahrbarer Wärme. Außerdem beobachtet die Wissenschaftlerin, wie in den Textpassagen Licht und Raum miteinander verbunden werden. „In Ausdrücken wie „the wisdom mind is like the light of the sky“ wird die Raumhaftigkeit des Geistes mit Licht verbunden“, erklärt die Forscherin.

Im Austausch mit Kolleg*innen, die im SFB zu Lichtmetaphern in anderen Religionen forschen, entdeckt sie spannende Gemeinsamkeiten und Unterschiede. „Im Zoroastrismus beobachtet man zum Beispiel, wie sich eine unbestimmte Vorstellung von Licht in den metaphorischen Dualismus von Licht und Dunkelheit weiterentwickelt“, weiß Meinert zu berichten, die derzeit an der Herausgabe mehrerer Artikel zum Thema „More Light on the Metaphors of Light“ in der SFB-eigenen Publikationsreihe „Metaphor Papers“ arbeitet.

Prof. Dr. Carmen Meinert, Professorin für Religionen Zentralasiens in Geschichte und Gegenwart; Schwerpunkt: Zentralasienkunde und Tibetologie

Die identifizierten Metaphern fließen in einen gemeinsamen Thesaurus religiöser Metaphern, der Wissenschaftler*innen als wichtiges Werkzeug für weitere komparatistische Arbeiten dienen soll. So ergründen die Forschenden die großen religiösen Systeme und ihre Sinnbildung – Metapher für Metapher.