Theologie

Geritzt, vergraben, verflucht

In Bleitäfelchen geritzte Flüche galten in der Antike so lange als wirksam, wie sie im Verborgenen blieben. Anspielungen auf diese Praxis finden sich sogar in der Bibel.

„Das darf doch nicht wahr sein! Hier hatte ich doch eben mein Fahrrad abgestellt – es ist weg! Geklaut! Verflucht sei der Dieb, der ist jetzt bestimmt schon über alle Berge!“

In solchen Situationen könnte einem der Kragen platzen. Und das war schon immer so: Bereits in der Antike hatten Menschen hilflose Wut angesichts von Diebstahl, Liebeskummer und anderen Dingen, die außerhalb der eigenen Macht stehen. Aber sie hatten auch Möglichkeiten, sich zu helfen. Mittels Flüchen wünschten sie ihren bekannten oder unbekannten Widersachern ein Unglück an den Hals.

„In der Zeit zwischen etwa 500 vor und 500 nach Christus gehörte das Verfluchen im römischen Reich zur religiösen Alltagspraxis“, erklärt Prof. Dr. Michael Hölscher, Leiter des Lehrstuhls für Exegese des Neuen Testaments an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, der sich mit der Beziehung dieser Fluchpraxis und biblischen Texten befasst. „Und da das Ritual vorsah, dass man den Fluch aufschrieb, zum Beispiel auf ein dünnes Bleitäfelchen, können wir das heute noch nachvollziehen.“

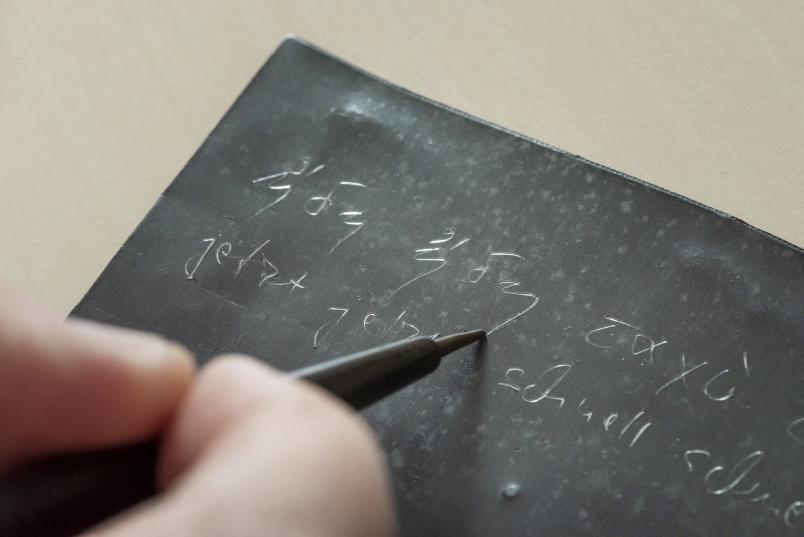

Der Fluch musste schriftlich in das Bleitäfelchen eingeritzt werden. „Es genügte schon der Name dessen, den man verfluchen wollte“, berichtet Michael Hölscher, „aber häufig bestanden die Flüche aus teils individuellen, teils standardisierten Formulierungen.“ Wer den Namen dessen, den er verfluchen wollte, nicht kannte – wie den des Diebs – umschrieb ihn so, dass er möglichst auf alle passte, etwa: „Ich verfluche denjenigen, ob Mann oder Frau, ob Soldat oder Zivilist, ob frei oder Sklave, der meine Badehose geklaut hat.“ Daneben wurden die Namen von Göttern oder Dämonen häufig eingeritzt. Anleitungen für Flüche sind in den griechischen ägyptischen magischen Papyri festgehalten. War die Beschriftung fertig, wurden manche Täfelchen aufgerollt. Wer den Fluch verstärken wollte, rollte das Täfelchen um einen Hühnerknochen als Zeichen des Todes, durchbohrte es mehrfach oder fügte ihm ein gefesseltes oder ebenfalls durchbohrtes Püppchen aus Lehm hinzu.

Solange das Täfelchen an diesem geheimen Ort blieb, war der Fluch aktiv.

Diese Gegenstände wurden dann an besonderen Orten deponiert, an denen man Unterweltsmächte vermutete: Man vergrub sie in Gräbern früh Verstorbener oder in der Nähe von Heiligtümern, warf sie in Quellen oder ins Meer. „Solange das Täfelchen an diesem geheimen Ort blieb, war der Fluch aktiv“, sagt Michael Hölscher. „Wurde es ausgegraben, endete der Fluch.“

Gefährliches Ritual

Der Moment des rituellen Deponierens an einem geheimen Ort war der einzig gefährliche für den Verfluchenden. Denn diese Praxis des Verfluchens war laut römischem Recht verboten. „Es galt als gefährlich und schädlich“, erklärt Hölscher. Trotzdem kannte es jeder. „Man hat rund 1.700 solcher Täfelchen gefunden, von Rom bis Trier und von Kleinasien bis Britannien“, weiß er. „Vermutlich hat das römische Militär die Praxis weiterverbreitet.“ Für die Forschung sind die Funde überaus aufschlussreich: „Man kann ablesen, welche Namen die Menschen hatten, wie viel Geld sie hatten, ob sie Zivilisten oder Soldaten waren“, so Hölscher. Für ihn steht aber eine andere Frage im Mittelpunkt: Auch wenn es sich um eine Fluchkultur handelt, ist es auch eine religiöse Praxis. Wie verhält sie sich zu biblischen Texten?

Die Bleitäfelchen waren auf Latein oder griechisch beschriftet. Rund 1.700 Stück wurden bislang gefunden.

„Zwar wird beim Lesen des Neuen Testaments häufig der Fokus auf den Segen gelegt, aber es gibt auch den Fluch in der Bibel“, erklärt Michael Hölscher. „Jesus zum Beispiel verflucht den Feigenbaum.“ Texte der Bibel setzen sich auch mit der Frage auseinander, ob man andere verfluchen darf. „Es geht darum, wie man angemessen mit Sprache umgehen sollte“, so Hölscher. „Und der Schluss ist, dass man eher segnen sollte.“

Beschriebene Tiere

Ein Buch der Bibel, das für ihn von besonderem Interesse ist, ist die Johannesoffenbarung, das letzte Buch des Neuen Testaments. Denn zahlreiche Hinweise deuten darauf hin, dass es in Kleinasien, der heutigen Türkei, verfasst wurde, damals unter römischer Herrschaft. „Die Offenbarung setzt sich mit dem römischen Reich und seinem Machtanspruch auseinander und richtet sich an die kleine christliche Minderheit, die dort mitten in der römischen Mehrheitsgesellschaft lebte. Von dieser Gesellschaft musste man sich abgrenzen, und die Johannesoffenbarung tut das durch eine Dämonisierung der römischen Kultur“, erläutert Michael Hölscher. „Die offizielle Hochreligion mit ihren Gottheiten wird als magisch dargestellt, und alles Magische war verboten. Demgegenüber steht der eigene Gott, der als wirklich mächtig beschrieben und damit aufgewertet wird. Er wird schließlich über die römischen Götter siegen, zeichnet das Buch die Entwicklung vor. Eine tröstliche Vorstellung für die bedrängte Minderheit.“

Michael Hölscher befasst sich mit der religiösen Alltagspraxis der Antike.

Dabei finden sich in der Johannesoffenbarung an mehreren Stellen Anspielungen auf die verbreitete Fluchpraxis. So wird in Kapitel 13 beschrieben, wie zwei Tiere sich aus dem Meer erheben: „Ein Tier stieg aus dem Meer, mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademe und auf seinen Köpfen Namen, die eine Gotteslästerung waren.“ „Das Tier war also beschrieben wie ein Bleitäfelchen“, verdeutlicht Michael Hölscher. „Und am Ende werden beide natürlich besiegt. Man kann den Text so lesen, dass das eine Tier für den römischen Kaiser steht und das zweite für diejenigen, die ihm huldigen. Beide werden als Untertanen des Satans beschrieben und schließlich vom mächtigeren Gott der Johannesoffenbarung besiegt.“

Die römische Kultur und Religion mit ihren eigenen Waffen schlagen

Ein zweites Beispiel bezieht sich auf das Ritual des Versteckens oder Versenkens der Fluchtäfelchen stellvertretend für die verfluchte Person. Der Untergang Babylons wird in Kapitel 18 beschrieben: „Dann hob ein gewaltiger Engel einen Stein auf, so groß wie ein Mühlstein; er warf ihn ins Meer und rief: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hinabgeworfen werden und man wird sie nicht mehr finden.“ „Babylon steht für Rom“, erklärt Michael Hölscher. Diese Stadt werde subtil mit der verfluchten Person im Ritual der Fluchtafeln identifiziert. „Damit wird die gegnerische römische Seite ausgerechnet durch einen Vorgang vernichtet, der von der offiziellen römischen Seite als magisch und verboten angesehen wurde“. Letztlich wird die römische Kultur und Religion in der Vorstellung der Johannesoffenbarung also mit ihren eigenen Waffen geschlagen.