Plasmen werden mehrere tausend Grad heiß. Diese Energie lässt sich für die umweltfreundliche Produktion von Stahl und Wasserstoff nutzen.

Physik

Im Auge des Plasma-Sturms

Mithilfe von Plasmen wollen Forschende die Produktion von Wasserstoff und Stahl umweltfreundlicher machen. Schlüssel zum Erfolg ist ein Tornado, den sie im Labor erzeugen.

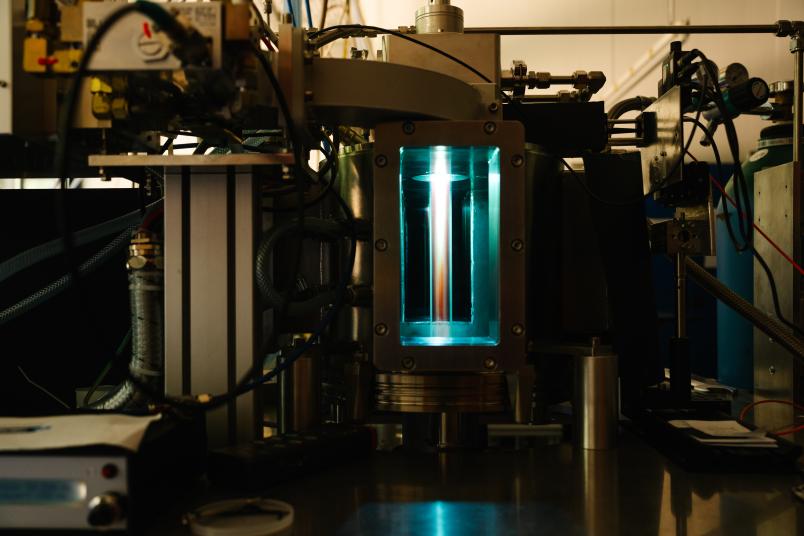

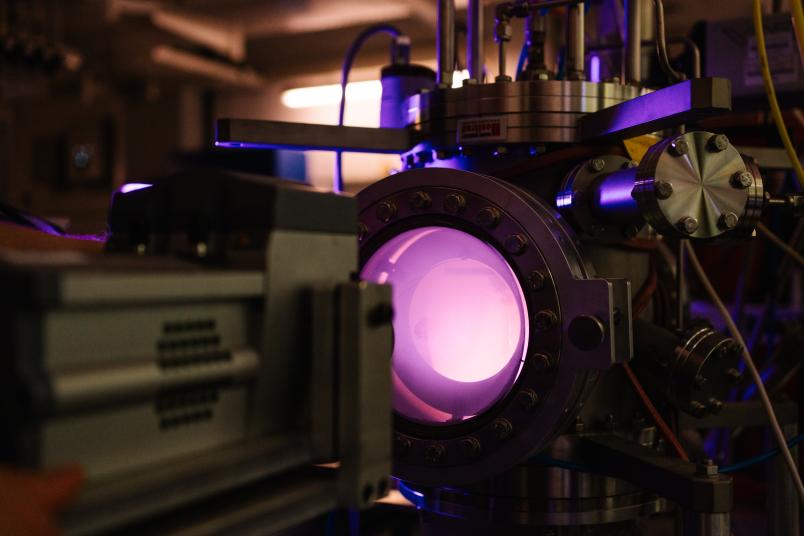

Man könnte meinen, dass es im Labor der Bochumer Physik turbulent zugeht. Von mehreren Tausend Grad Celsius und Tornados ist dort die Rede. Mit dem Klima hat das alles aber nichts zu tun. Stattdessen finden sich in den Laboren allerhand metallische Apparaturen, in denen kleine Fenster den Blick auf bunt lodernde Lichter freigeben. Was dort in den handlich auf einen Tisch passenden Reaktoren leuchtet, sind Plasmen. Und die sind wahre Alleskönner. Man kann sie verwenden, um OP-Besteck zu sterilisieren, Displays zum Leuchten zu bringen oder energieintensive industrielle Prozesse zu realisieren.

Plasmen

Plasmen

An der Ruhr-Universität Bochum arbeitet das Team vom Lehrstuhl für „Experimentalphysik, insbesondere Physik reaktiver Plasmen“ daran, den Energieträger Wasserstoff klimaschonend herzustellen und diesen Wasserstoff dann wiederum für die Produktion von grünem Stahl zu verwenden – mithilfe von Plasmen.

Wasserstoff umweltfreundlich herstellen

Der sogenannte graue Wasserstoff wird aus Methan-haltigem Erdgas mittels Dampfreformierung gewonnen, dabei fallen riesige Mengen Kohlendioxid (CO2) an. Eine umweltfreundlichere Variante ist, Wasserstoff durch die Spaltung von Wasser mit elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. „Dann spricht man von grünem Wasserstoff“, sagt Prof. Dr. Achim von Keudell, Leiter des Lehrstuhls für Experimentalphysik. „Dieses Verfahren ist aber ineffizient.“ Seine Gruppe forscht daher an einem Zwischending: türkisem Wasserstoff. Dieser wird wie der graue Wasserstoff ebenfalls aus Methan gewonnen, aber mit einem anderen chemischen Verfahren, der Methan-Pyrolyse. „Dabei wird Methan so stark erhitzt, dass es in Wasserstoff und Kohlenstoff gespalten wird“, erklärt von Keudell. Der Kohlenstoff fällt in fester Form an, nicht wie beim grauen Wasserstoff als gasförmiges Kohlendioxid.

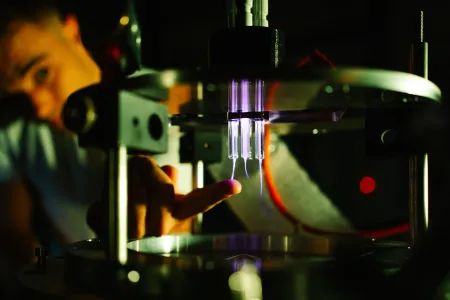

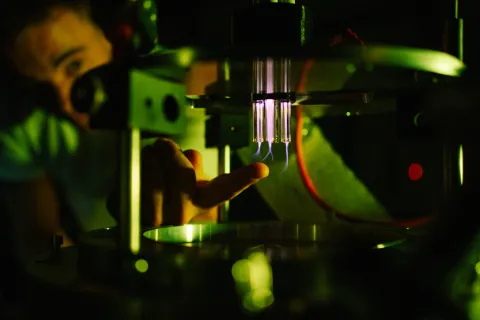

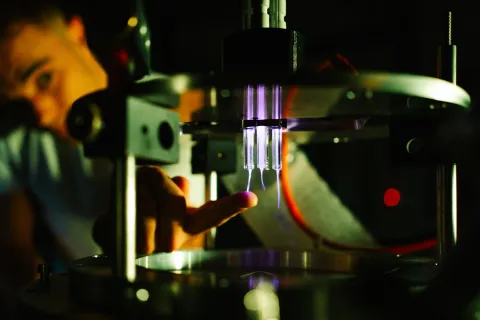

Jonas Thiel (links) und Achim von Keudell (rechts) optimieren die Tornado-Plasma-Technik für verschiedene Anwendungen.

„Kohlenstoff ist aber nicht gleich Kohlenstoff“, führt Achim von Keudell weiter aus. „Wenn er als langweiliges Brikett da liegt, kann man ihn eigentlich nur anzünden oder zurück in das Bergwerk einlagern. Es gibt aber auch hochwertige Kohlenstoff-Stäube, die Ausgangsstoff für die Industrie sind.“ Sie finden sich in unterschiedlichen Produkten wie Drucker-Toner oder Autoreifen wieder.

Das macht das Verfahren wirtschaftlich interessant.

Erzeugt man türkisen Wasserstoff mithilfe von Plasmen fällt als Nebenprodukt Kohlenstoff-Staub an. „Das macht das Verfahren wirtschaftlich interessant“, verdeutlicht Achim von Keudell. In seinem Team entwickelte Dr. Simon Kreuznacht während seiner Promotion ein Plasma für diesen Prozess.

Plasmatornado verhindert Reaktorschmelze

Plasmen können mehrere tausend Grad heiß werden. Die für die Methan-Pyrolyse erforderlichen Temperaturen werden so leicht erreicht. „Man muss eher aufpassen, dass das Plasma nicht zu heiß wird, sodass der Reaktor schmilzt“, skizziert von Keudell die Herausforderung. Um das zu verhindern, verwendete Simon Kreuznacht eine Wirbelströmung: das Tornadoplasma. Das Gas, aus dem das Plasma erzeugt wird, wird beim Eintritt in den Reaktor verwirbelt und dann durch Mikrowellenstrahlung erhitzt. Es entsteht ein Plasmatornado mit einer 3.500 bis 5.500 Grad Celsius heißen Zone im Zentrum und einer kühleren Randzone. Wobei die kühlere Zone immer noch rund 1.700 Grad Celsius warm ist. Während im heißen Zentrum die Pyrolyse stattfindet und Wasserstoff entsteht, sind die Temperaturen im äußeren Bereich des Tornados ideal für die Produktion von Kohlenstoff-Stäuben.

Das Tornadoplasma ist aber auch für andere Prozesse nützlich, zum Beispiel für die Produktion von grünem Stahl. Ausgangsstoff für die Stahlproduktion ist Eisenerz. Darin liegt das Eisen in Form von sauerstoffhaltigen Eisenoxiden vor. Um daraus Eisen zu gewinnen, muss das Eisenerz reduziert werden: Es müssen Elektronen von einem anderen Stoff, dem Reduktionsmittel, auf das Eisenerz übertragen werden, wobei der Sauerstoff herausgelöst wird. Üblicherweise kommt Kohlenstoff in Form von Koks als Reduktionsmittel zum Einsatz. Mit dem Sauerstoff aus dem Eisenerz bildet es klimaschädliche Abfallprodukte wie Kohlendioxid oder Kohlenmonoxid. Statt Koks kann man allerdings auch Wasserstoff als Reduktionsmittel verwenden; als Abfallprodukt entsteht dann Wasser.

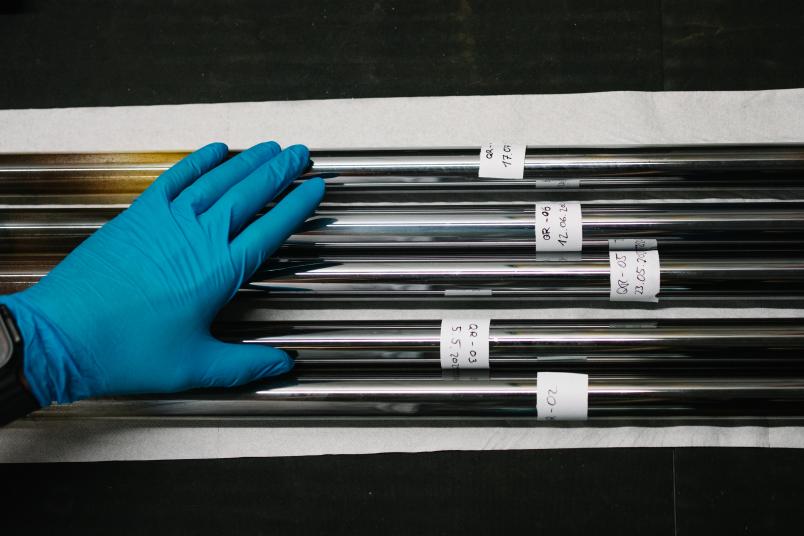

Hochwertiger Stahl dank Plasmaprozess

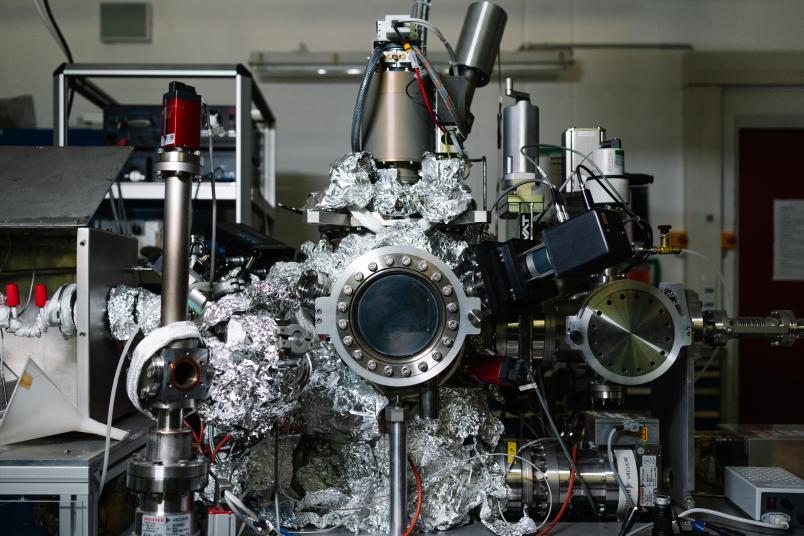

Neben einem gut funktionierenden Reduktionsmittel braucht es eine weitere entscheidende Zutat: jede Menge Energie. Hier kommt das Plasma ins Spiel. Doktorand Jonas Thiel optimiert derzeit das Tornado-Mikrowellen-Plasma für die Stahlproduktion, unterstützt von der Max Planck Research School for Sustainable Metallurgy. Wasserstoffhaltiges Plasmagas wird so verwirbelt, dass wieder ein Plasmatornado entsteht. Das Eisenerz wird als Pulver in die Mitte des Tornados eingeblasen und in ein Quarzrohr geleitet. Dort wird es durch Mikrowellenstrahlung angeregt und erhitzt, sodass das Wasserstoffgas in den Plasmazustand übergeht. Im Zentrum des Plasmatornados wird das Eisenoxid aus dem gemahlenen Eisenerz zu Eisen umgesetzt, das später als Legierung mit weiteren Elementen den Stahl bildet. Im Gegensatz zu anderen Hochöfen bringt der Plasmaprozess besonders hochwertigen Stahl hervor.

Wenn das passiert, müssen wir den Prozess anhalten und schrubben.

Im Prinzip funktioniert das Verfahren bereits. Jonas Thiel ist nun mit dem Finetuning beschäftigt. Denn anders als im Hochofen lassen sich bei einem Plasmareaktor zahlreiche Eigenschaften präzise einstellen, um die darin stattfindende Reaktion zu beeinflussen. „Aktuell stehen wir vor der Herausforderung, dass das Quarzrohr, in dem sich das Plasma befindet, nach einer Weile mit dem entstehenden Metall beschichtet wird“, sagt Jonas Thiel. Das Eisen wird durch den Tornado wie in einem Karussell nach außen getragen und setzt sich auf der Quarzwand ab. „Wenn das passiert, müssen wir den Prozess anhalten und schrubben“, erzählt Jonas Thiel.

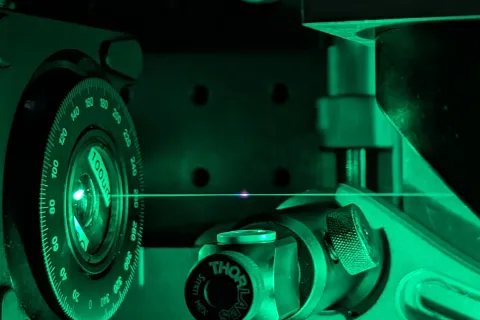

Das Leuchten eines Plasmas verrät den Forschenden etwas über seine Zusammensetzung.

Mit verschiedenen Messmethoden kann die Bochumer Gruppe die Temperaturverteilung im Plasmareaktor sichtbar machen und den Lebensweg der Eisen- und Eisenoxid-Teilchen im Detail nachvollziehen: Die Forschenden ermitteln, wo welche Teilchen umgewandelt werden und wie die chemischen Prozesse von der Größenverteilung der Eisenerz-Partikel abhängen. Künftig wollen sie testen, was passiert, wenn sie die Eisenerz-Partikel unterschiedlich lang im Wasserstoff-Plasma behandeln oder bei leicht unterschiedlichen Temperaturen. So nähern sie sich den optimalen Bedingungen für den Prozess an.

Was das Leuchten verrät

Beim Austarieren hilft ihnen auch das bunte Leuchten des Plasmas, denn darin sind allerhand Informationen enthalten. Die Physikerinnen und Physiker stellen es in Form eines Spektrums dar, welches angibt, bei welchen Wellenlängen das Plasma wie intensiv leuchtet. Bestimmte Elemente oder Moleküle senden Licht bestimmter Wellenlängen aus, sodass das Spektrum den Forschenden verrät, welche Teilchen sich im Plasma befinden. So ist das Leuchten nicht nur Deko im Labor, sondern eine entscheidende Informationsquelle für die Weiterentwicklung der Prozesse, die die Industrie nachhaltiger machen könnten.

Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren