Ultraschnelle Laser sind in der Lage, die Zusammensetzung von Plasmen gezielt zu beeinflussen. Das revolutioniert nicht nur die Lichterzeugung.

Interview

Licht wie kein anderes

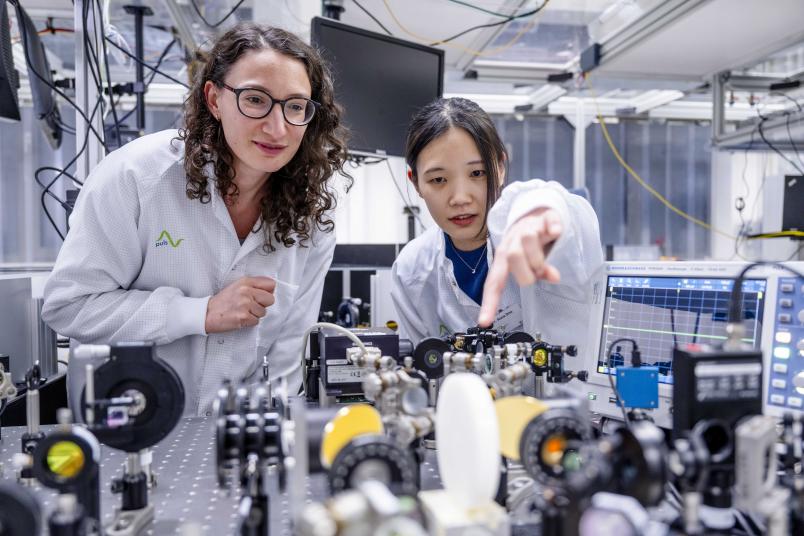

Clara Saraceno entwickelt und erforscht Ultrakurzpulslaser. Sie vermögen rekordverdächtige Leistungen zu erzeugen.

Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot: Das für uns sichtbare regenbogenartige Lichtspektrum stellt nur einen kleinen Teil des gesamten elektromagnetischen Spektrums dar. Terahertzstrahlen etwa bleiben dem menschlichen Auge verborgen. Die Bochumer Physikerin Prof. Dr. Clara Saraceno erzeugt sie mit eigens dafür entwickelten ultraschnellen Lasern. Im Interview spricht die gebürtige Argentinierin über die bahnbrechende Technologie der Ultrakurzpulslaser und ihre vielseitigen Einsatzgebiete.

Prof. Dr. Clara Saraceno, Professorin für Photonik und Ultrakurzpulslaser an der Ruhr-Universität Bochum, will neue Wege gehen.

Clara Saraceno, Sie arbeiten täglich mit Lasern. Inwiefern unterscheidet sich das Licht von Lasern vom Sonnenlicht oder Licht der Glühbirnen?

Eine Möglichkeit, sich Licht vorzustellen, ist als Wellen. Sonnenlicht oder das Licht, das von Glühbirnen ausgesendet wird, ist nicht kohärent. Es strahlt in verschiedene Richtungen, es streut also und man kann es nicht fein fokussieren. Das Licht von Lasern hingegen ist kohärent: Es strahlt in einer bestimmten Wellenlänge. Wir sprechen von zeitlicher oder räumlicher Kohärenz, wenn die Strahlen zu bestimmten Zeitpunkten oder an bestimmten Punkten im Raum ähnliche Eigenschaften haben, wenn sie also in die gleiche Richtung strahlen und in der gleichen Phase schwingen. Man kann sich das wie eine Instrumentensaite vorstellen, die schwingt und immer das gleiche Muster aufweist.

Wenn man also einen Laser baut, zwingt man Licht künstlich dazu, kohärent zu werden. Was braucht man dazu?

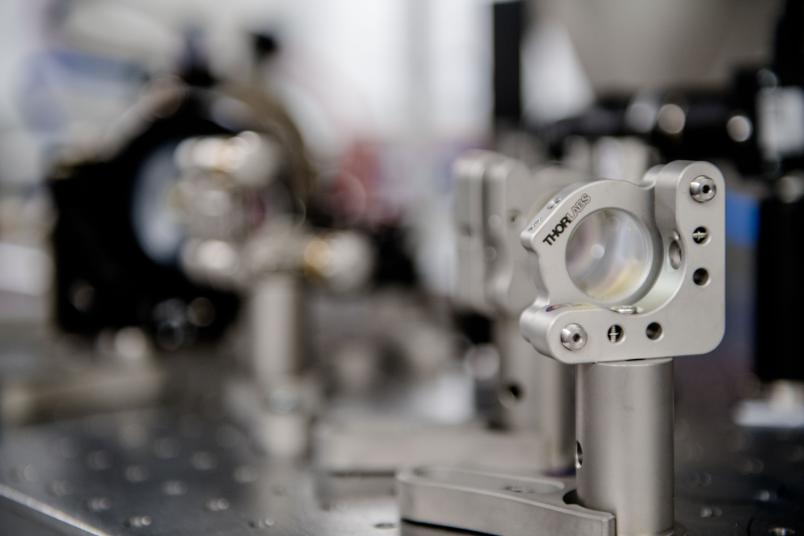

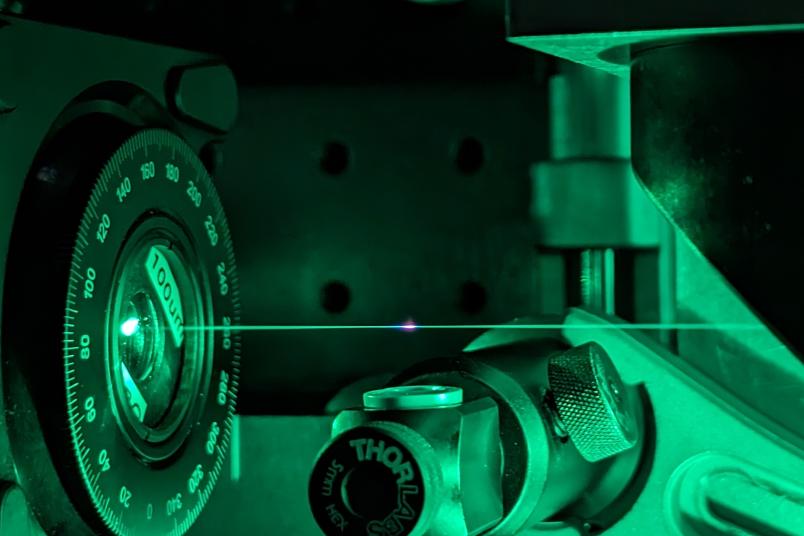

Um Licht kohärent zu machen, verwendet man ein verstärkendes Medium, ein sogenanntes Lasermedium, und einen Resonator. Das Lasermedium ist zwischen zwei gegenüberliegenden Spiegeln positioniert. Den Aufbau Spiegel-Lasermedium-Spiegel bezeichnen wir als Laser-Resonator. Das Lasermedium dient zur Verstärkung des Laserlichtes. Als Lasermedium fungieren unterschiedliche Stoffe, beispielsweise Feststoffe mit bestimmten Eigenschaften.

In der Regel regen wir das Lasermedium mit Hilfe von anderen Lichtarten an. Die angeregten Atome geben Energie in Form von Licht ab. Der Lichtstrahl wird von den Spiegeln reflektiert und bewegt sich hin- und her. Der Resonator sorgt dafür, dass nur Licht in einer bestimmten Richtung verstärkt wird. Einer dieser Spiegel ist nämlich durchlässig, so dass das Licht die Vorrichtung als Strahl verlassen kann. Der Laserstrahl weist eine besonders hohe Energiedichte auf und besteht in den meisten Lasern nur aus einer ganz bestimmten Wellenlänge.

In Ihrer Forschung konzentrieren Sie sich auf Ultrakurzpulslaser. Wie funktionieren diese?

Ein Laserpointer strahlt in der Regel kontinuierlich. Es wird also ständig Licht abgegeben. Die Laser, mit denen wir arbeiten, strahlen hingegen nicht kontinuierlich, sondern geben extrem kurze Lichtpulse ab, die nur einige wenige Femtosekunden, also billiardstel Sekunden, dauern. Dadurch konzentriert sich die Laserenergie zeitlich extrem. So kann ein Laser bei einer relativ geringen Durchschnittsleistung eine sehr hohe Leistung in der Pulsspitze erreichen.

Von welcher Leistung sprechen wir?

Derzeit lassen sich im Labor Laser bauen, die mit diesen sehr kurzen Pulsen in der Spitze Leistungen wie ein Kernkraftwerk erreichen – also mehrere hundert Megawatt bis hin in den Gigawattbereich. Die in unseren Experimenten verwendeten Femtosekundenlaser verfügen üblicherweise über solche Spitzenleistungen, haben jedoch die besondere Eigenschaft, sehr viel mehr dieser Pulse pro Sekunde zu erzeugen; das heißt, die einzelnen Pulse folgen zeitlich äußerst dicht aufeinander.

In welchen Bereichen werden die Ultrakurzpulslaser eingesetzt?

Diese ultrakurz gepulsten Laser vermögen besonders präzise Materialen zu bearbeiten. Sie kommen etwa in der Arbeit mit Mikrochips oder bei Feinbohrungen zum Einsatz. Darüber hinaus, davon ist ja auch viel zu lesen, werden sie vielfach in der Medizin angewendet, in der Chirurgie, etwa bei Augenoperationen.

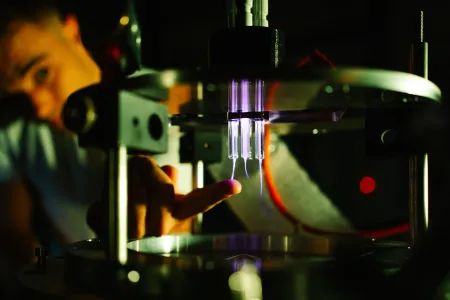

Clara Saraceno (links) und ihre Mitarbeiterin Anna Ono arbeiten daran, die Technologie von Femtosekundenlasern weiterzuentwickeln

Und natürlich kommen diese Ultrakurzpulslaser in einer Reihe verschiedenster Forschungseinrichtungen zum Einsatz. In der National Ignition Facility in den USA versucht man mit diesen Lasern extreme Plasmasituationen zu erzeugen, wie sie in der Sonne oder in den Sternen vorkommen.

Woran forschen Sie konkret?

An meinem Lehrstuhl arbeiten wir zum Einen daran die Technologie von Femtosekundenlasern voranzutreiben. Unser Ziel ist es, neue ultraschnelle Lasersysteme mit höherer Durchschnittsleistung zu entwickeln, also intensive Pulse, die sehr häufig hintereinander auftreten. Dazu erforschen wir unter anderem neue Materialien zur Laserverstärkung oder Mechanismen zur Pulserzeugung.

Wofür verwenden Sie die leistungsstarken Laser?

Man kann die Ultrakurzpulslaser auf unterschiedliche Materialien anwenden. Eine Besonderheit der Femtosekundenpulse ist, dass man damit die meisten Materialien nichtlinear antreibt. Das bedeutet, dass auch noch andere Wellenlängen erzeugt werden können. Zum Vergleich: Richtet man einen Laserpointer mit geringer Leistung auf ein Stück Glas, kommt auf der anderen Seite Licht derselben Farbe heraus; es geht lediglich ein Teil der ursprünglichen Leistung verloren.

Terahertz

Wird die Leistung jedoch hoch genug, können neue Farben erzeugt werden. Für bestimmte Anwendungen – etwa in der Materialbearbeitung, Bildgebung oder Spektroskopie – benötigt man allerdings Licht in anderen Spektralbereichen, als normale Laser üblicherweise bereitstellen. Meine Gruppe konzentriert sich derzeit darauf, mit den Ultrakurzpulslasern den Terahertz-Bereich des elektromagnetischen Spektrums zu erreichen.

Wie gehen Sie vor?

Einer unserer Ansätze ist es, Plasmen, also energetisch angeregte Gase, als Terahertz-Quellen zu verwenden. Plasmen sind sehr effizient und könnten viele der Probleme beseitigen, die wir mit Kristallen und Festkörperquellen haben.

Warum Plasma? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Sie sind keine Plasmaphysikerin.

Wir sind ganz zufällig darauf gestoßen. Wir waren genervt, weil die Kristalle, die wir sonst in unseren Experimenten viel verwenden, schnell Schaden nehmen. Und so haben wir angefangen, uns mit Plasma und der Physik dahinter zu beschäftigen.

Weil wir uns auf die Erzeugung einer großen Zahl hochintensiver, zeitlich sehr dicht aufeinanderfolgender Pulse spezialisiert haben, erkannten wir schnell, dass sich das Plasma mit der Pulsanzahl und dem Abstand zwischen den Pulsen verändert und dabei neue Plasmazustände entstehen. Genau das untersuchen wir in unserem vom Europäischen Forschungsrat ERC geförderten Projekt: wie sich mithilfe von Lasern zuvor nicht erreichbare Plasmazustände erzeugen lassen.

ERC Grant

Sie betreten also Neuland. Wie läuft es?

Energiepuls für Energiepuls versuchen wir die chemische Zusammensetzung des Plasmas zu verändern. Wir studieren die Plasmachemie und die physikalischen Eigenschaften. Das ist wirklich faszinierend – die Anwendung des Lasers als Energiequelle eröffnet eine neue Physik. Wir hoffen, dass es uns gelingen wird, die Plasmaeigenschaften so anzupassen, sodass wir am Ende mit den verbesserten Plasmen Terahertzstrahlung von bisher unerreichter Leistung erzeugen können.

Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit besonders?

Es ist bereits viel darüber bekannt, wie kohärentes Licht erzeugt wird. Aber diese Erzeugungsmechanismen verändern sich deutlich, sobald man mit extremen Pulsparametern arbeitet. Letztendlich untersuchen wir also auch, wie sich die physikalischen Mechanismen der Erzeugung von Terahertzstrahlung im Vergleich zu dem, was bisher bekannt war, verändern.

All unsere Methoden basieren auf völlig unterschiedlichen physikalischen Prinzipien.

Wir konzentrieren uns dabei nicht so sehr auf eine bestimmte Technik, sondern eher auf den Parameterbereich, mit dem wir das Gerät anregen. Manchmal ist es ein Halbleiter, manchmal ein Kristall, manchmal ein Plasma – es ist also ein sehr breites Spektrum. Und all unsere Methoden basieren auf völlig unterschiedlichen physikalischen Prinzipien. Einige stammen aus der Plasmaphysik, andere aus der Festkörperphysik und so weiter. Das ist super spannend.

Wohin geht die Reise? Wird der ultraschnelle Laser die Wissenschaft revolutionieren?

Die Laser, mit denen wir arbeiten, sind noch so neu, dass sie noch nicht wirklich häufig eingesetzt werden.

Die Anfänge

In Bochum wollen wir mit unserer Forschung zu den leistungsstarken Lasern ein neues Gebiet erschließen, das Plasma-, Material-, Chemie- und Laserforschung miteinander verbindet. Wir hoffen mit unserem Ansatz die Grenzen der THz-Technologie zu erweitern.

Die neue Lasertechnologie würde nicht nur die Lichterzeugung revolutionieren.

Die neue Lasertechnologie würde nicht nur die Lichterzeugung revolutionieren, sondern auch enorme Auswirkungen auf viele weitere Bereiche haben, zum Beispiel die Atmosphärenforschung. Schon jetzt sind Forschende dabei, zu überlegen, wie die Laser möglicherweise Wolken erzeugen oder Entladungen herbeiführen können. Das ist wirklich supercool.