Mischwesen aus verschiedenen Tieren mit menschlichen Zügen waren ein beliebtes Schmuckstück im präkolumbianischen Costa Rica.

Archäologie

Zwischen Glanz und Gier

Bevor die Europäer nach Mittelamerika kamen, trug man dort traditionellen Metallschmuck. Das wenige, was die Europäer übriggelassen haben, fasziniert Forschende noch heute.

Grimmig sieht er aus, fast ein wenig furchteinflößend. Was ist er eigentlich? Ein Drache? Oder Krokodil? Von der Körperhaltung eher ein Mensch. Mischwesen wie diese zierten vor Hunderten von Jahren die Gewänder und Körper der Menschen in Mittelamerika, zusammen mit kleinen Glöckchen und goldenen Scheiben von der Größe eines Frühstückstellers. Auch wenn die Jahre ihre Spuren auf den Gegenständen hinterlassen haben, kann man erahnen, wie sie geglänzt haben müssen, wenn ihre glatt polierte Oberfläche das Licht der Sonne reflektierte. „Der Goldschmuck diente dazu, ihr Gegenüber zu blenden oder ihnen zu imponieren“, sagt Prof. Dr. Sabine Klein, Expertin für Archäometallurgie am Deutschen Bergbau-Museum und Professorin am Institut für Archäologie der Ruhr-Universität Bochum. „Kolumbus beschrieb die Scheiben als goldene Spiegel.“

Wissenschaftliche Arbeiten geben Hinweise darauf, dass die Menschen in der Region die Goldscheiben in die Sonne legten, weil sie glaubten, sie würden die Sonnenkraft dadurch aufsaugen.

In der Fachsprache ist von präkolumbianischem Gold die Rede, womit auch erklärt ist, was mit den Schmuckstücken nach der Ankunft der Seefahrer passierte: präkolumbianisch – also vor Christoph Kolumbus, wobei die Betonung auf „vor“ liegt. Denn die Entdeckung von Mittelamerika bereitete dem Goldschmuck ein jähes Ende. „Wir finden Objekte aus den Jahren 700 bis 1500“, erklärt Dr. Katrin Westner, Postdoktorandin am Deutschen Bergbau-Museum Bochum – Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen. „Mit der Ankunft der Spanier ging die Tradition schnell verloren, weil Schmuckstücke systematisch eingesammelt und eingeschmolzen wurden.“

Überlebende des Goldwahns

Aber einige von ihnen überdauerten die Gier der Seefahrer und sind heute in Museen zu finden, etwa im Museo Nacional de Costa Rica in San José. Welche Rohstoffe für die Fertigung der Anhänger verwendet wurden und wo die Materialien herkamen, interessiert Sabine Klein und Katrin Westner ebenso wie die genutzten Herstellungsverfahren. Die beiden sind Teil des Forschungsprojekts „Präkolumbisches Gold und Kupfer in Costa Rica“, das von Sabine Klein zusammen mit Prof. Dr. Andreas Schäfer von der Universität Bamberg geleitet wird.

Um die Entstehung der Schmuckstücke zu rekonstruieren, analysierte das Projektteam zum einen Objekte in Museen und begab sich zum anderen ins Gelände, um die Quellen der verwendeten Rohstoffe aufzuspüren. „Die Objekte sehen zwar auf den ersten Blick golden aus, aber oft handelt es sich um Legierungen aus Kupfer und Gold“, erklärt Katrin Westner. „Manche sind aber auch aus reinem Kupfer oder reinem Gold.“

Auf der Suche nach Gold- und Kupferlagerstätten

Von 2023 bis 2025 verbrachte das Projektteam jedes Jahr mehrere Wochen in Costa Rica. „Vor Ort haben wir die wichtigsten Regionen identifiziert, wo die Rohstoffe für die Schmuckstücke gewonnen worden sein könnten“, erzählt Westner. Im ganzen Land suchten die Forschenden mithilfe von Kollegen der Universität Costa Rica nach Orten, an denen Rohstoffvorkommen so offensichtlich sind, dass sie auch vor Hunderten von Jahren schon bekannt gewesen sein könnten. Oder nach Orten, in denen seit Langem Bergbau in kleinem Maßstab in Handarbeit betrieben wird.

Im Norden von Costa Rica fanden sie goldhaltige Gänge, in denen das Edelmetall bergbaulich gewonnen wird. Im Zentrum des Landes existieren Kupferlagerstätten, in denen die eingelagerten Erze die Oberfläche grün verfärben. Im Süden wiederum finden sich Kiesel mit offensichtlicher Kupferfärbung und Seifengoldstätten, in denen auch heute noch Gold gewaschen wird. „Dank unserer Kooperationspartner vor Ort waren wir viel mit Einheimischen unterwegs, durften Stollen besichtigen oder selbst das Goldwaschen probieren“, erzählt Katrin Westner.

Erzproben und Museumsobjekte im Vergleich

Überall nahmen die Bochumer Forscherinnen Proben, die sie anschließend im heimischen Labor mikroskopisch und spektroskopisch analysierten, um die genaue Zusammensetzung der Erze zu ermitteln. Diese wollen sie später mit der Zusammensetzung der Schmuckstücke vergleichen, um Hinweise darauf zu erhalten, aus welcher Quelle die Rohstoffe für die Gegenstände gekommen sein könnten.

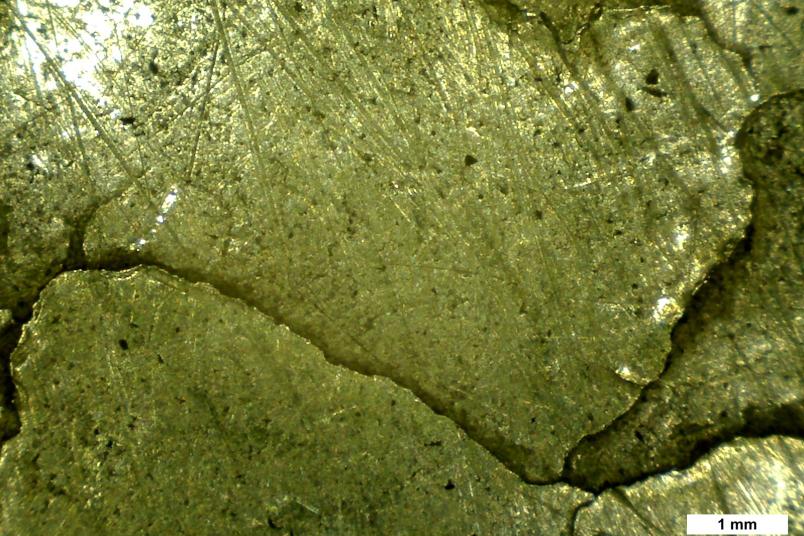

Mikroskopische Aufnahme eines Goldfunds, die zeigt, dass der Gegenstand aus kleinen einzelnen Goldkörnern gehämmert und nicht gegossen wurde.

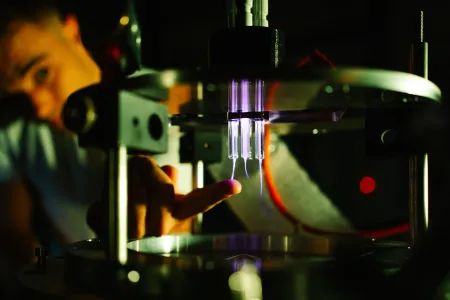

An die Daten für die musealen Objekte heranzukommen, ist aber gar nicht so leicht. Gewisse Analysen können Westner und Klein mit tragbaren Messinstrumenten direkt vor Ort vornehmen. „Mit einem Digitalmikroskop können wir beispielsweise die Struktur untersuchen und herausfinden, ob ein Gegenstand aus flüssigem Metall gegossen wurde oder aus festen Metallkörnern gehämmert wurde“, erklärt Westner. Auch Grobanalysen der Zusammensetzung sind mit einem mobilem Röntgenfluoreszenzgerät möglich. Um aber ortsaufgelöst und präzise herauszufinden, aus welchem Elementemix ein Schmuckstück besteht, muss die Analyse im Bochumer Labor stattfinden. „Bei uns können wir Zusammensetzungen im Spurenelement-Bereich entschlüsseln, wir detektieren also Kleinstmengen, die wenige Gramm pro Tonne ausmachen“, veranschaulicht Sabine Klein.

Die Museen bringen uns ein großes Vertrauen entgegen.

Für 30 Objekte werden solch detaillierte Analysen möglich sein. „Die Museen bringen uns ein großes Vertrauen entgegen“, zeigt sich Sabine Klein dankbar. „Für unsere Arbeit benötigen wir ein etwa fingernagelgroßes Stück des Objekts, das dabei zerstört wird. Natürlich geben Museen ihre Fundstücke dafür nicht gern her.“ Für jede Probe durchlaufen die Forscherinnen zunächst ein Genehmigungsverfahren, in dem sie vorab exakt beschreiben müssen, welches Stück von welchem Objekt sie untersuchen wollen. „Wir wählen natürlich nur Fundstücke aus, die sowieso beschädigt oder zerbrochen sind“, schränkt Sabine Klein ein.

Katrin Westner ist Postdoktorandin am Deutschen Bergbau-Museum Bochum – Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen.

In den Laboren der Universität Costa Rica durften sie sogar zwei komplett erhaltene Museumsobjekte unter die Lupe nehmen – zerstörungsfrei und unter Aufsicht. „Die beiden Objekte wurden von zwei Mitarbeitern des Museums ins Labor gebracht“, erinnert sich Katrin Westner. „Während der Analysen sind uns die Mitarbeiter nicht von der Seite gewichen und haben die Stücke anschließend direkt wieder mitgenommen.“

Noch wird es etwas dauern, bis die finalen Daten aus dem Projekt vorliegen. Aber dann erhoffen sich die Forschenden aus Bochum und Bamberg neue Erkenntnisse über die Fertigung von präkolumbianischem Gold – auch über Ländergrenzen hinweg. Manche Schmuckstücke stehen im Verdacht, aus anderen mittelamerikanischen Ländern importiert worden zu sein, vor allem die aus reinem Kupfer. Denn nicht nur in Costa Rica beeindruckte man mit Metallschmuck.

Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren