Entwicklungsforschung

„Die Menschen sind einfach glücklicher“

Solarstrom kurbelt in ländlichen Gegenden mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen die Wirtschaft an und verbessert den Alltag. Besonders Frauen profitieren.

Eine warme Mahlzeit – dafür feuern rund zwei Milliarden Menschen weltweit täglich den Herd an. Und zwar buchstäblich. Sie kochen auf offenem Feuer, in dem Holz, Kohle, Tierdung oder Kerosin verbrennt. „Das setzt pro Jahr ungefähr eine Gigatonne CO2 frei“, sagt Dr. Elkhan Richard Sadik-Zada. Für den Entwicklungs- und Energieökonomen vom Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik (IEE) und dem Centrum für Umweltmanagement, Ressourcen und Energie (CURE) bildete diese Erkenntnis den Ausgangspunkt für verschiedene Forschungsprojekte auf mehreren Kontinenten, die sich mit der Nachhaltigkeit der Versorgung durch Solarstrom befassen.

In ländlichen Gegenden Kambodschas, Sierra Leones, Ugandas, im Pamir-Gebirge in Zentralasien und in ehemaligen Kriegsgebieten im Norden Syriens gibt es keine zentrale Stromversorgung. In Syrien existierte eine solche Infrastruktur einst, wurde jedoch durch den Krieg zerstört. Hier leben die Ärmsten der Armen häufig von dem, was sie für den Eigenbedarf im Rahmen der sogenannten Subsistenzwirtschaft selbst anbauen können.

Zu den Dörfern, in denen die Forschenden Interviews durchführten, gehörten unter anderem Ortschaften in Sierra Leone.

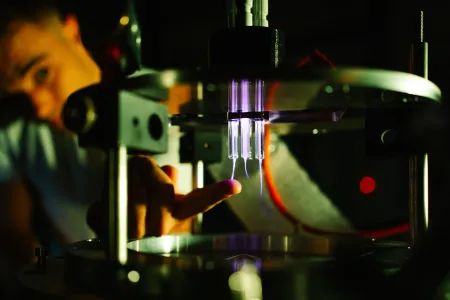

Im Rahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit wird die Elektrifizierung solcher Regionen unterstützt. In ländlichen Gebieten und insbesondere in abgelegenen und gebirgigen Regionen von einkommensschwachen Ländern kann Elektrifizierung oftmals nur durch dezentrale netzunabhängige Solartechnologien erreicht werden. „Solche Systeme liegen typischerweise in Form von gemeinschaftsbasierten Mini Grids vor, die ganze Dörfer mit Strom versorgen können, oder als eigenständige Photovoltaikanlagen mit integrierten Batteriespeichern für einzelne Haushalte“, erläutert Sadik-Zada. Wie wirkt sich diese Stromversorgung auf das Leben der Menschen in den Dörfern aus? Senkt sie wirklich den CO2-Ausstoß durchs Kochen? Hat sie darüber hinaus weitere Einflüsse? Um diese Fragen zu beantworten, führte das Team Feldforschungsinterviews mit Haushalten in ländlichen Regionen durch. Masterstudierende erheben die Daten in der Regel vor Ort.

„Da wir keinen Vorher-Nachher-Vergleich machen konnten, vergleichen wir Gemeinden, die sich in den wesentlichen Punkten ähnlich sind, jedoch teils mit Solarstrom versorgt wurden und teils nicht“, erklärt Elkhan Sadik-Zada. Ein Dorf umfasst in der Regel zwischen 100 und 350 Personen. Mit einem statistischen Verfahren werden Ansprechpersonen in den Dörfern gematcht, sodass ihre Aussagen vergleichbar sind.

Was Strom im täglichen Leben verändert

„Es ist beeindruckend, welche Wirkung die Elektrifizierung auf das tägliche Leben der Bevölkerung hat“, sagt Sadik-Zada mit Blick auf die Ergebnisse. „Das fängt schon bei der Landwirtschaft an.“ Elektrizität ermöglicht es subsistenzwirtschaftlich orientierten kleinbäuerlichen Haushalten, elektrische Pumpen zu betreiben und Grundwasser zur Bewässerung ihrer Felder zu nutzen. “Das mindert einerseits die Auswirkungen des Klimawandels wie längerer Dürreperioden. Andererseits eröffnet es den Haushalten die Möglichkeit, etwas mehr anzubauen, als sie für ihren Eigenbedarf benötigen, und einen Teil ihres Ertrags auf dem Markt zu verkaufen. Das wiederum erhöht das Einkommen der Familien und trägt zudem zur Modernisierung überkommener landwirtschaftlicher Techniken bei.

Wichtig ist für den nachhaltigen Betrieb von Solaranlagen, dass es jemanden gibt, der sich dauerhaft darum kümmert.

Die Verfügbarkeit von elektrischem Licht macht es darüber hinaus möglich, kleine Shops abends länger geöffnet zu halten. Frisörgeschäfte oder kleine Lebensmittelläden können somit besser wirtschaften und werfen mehr Profit ab. „Im Durchschnitt konnten wir feststellen, dass das Einkommen der Familien in Dörfern durch Solarstrom um 15 bis 20 Prozent steigt“, berichtet Sadik-Zada.

Ein Beitrag zur Gleichstellung

Besonders stark profitieren den Studien zufolge Frauen von der Elektrifizierung. Denn sie sind es, die bis zu zwei Stunden täglich damit verbringen, Brennstoff für das Herdfeuer zu sammeln. Sie sind es, die häufig im Haus neben dem rauchenden Herd stehen und Augen- und Atemwegsprobleme entwickeln. „Durch das Kochen auf einem Elektroherd entfällt diese gesundheitliche Belastung, und es bleibt mehr Zeit für anderes“, so Sadik-Zada. „In der gesparten Zeit stellen viele Frauen handwerkliche Produkte her, die sie wiederum auf dem Markt verkaufen und ihr Einkommen verbessern können. Oder sie nutzen die Zeit dafür, zu lernen und sich selbstständig zu machen.“ Nachweislich führt die elektrische Beleuchtung auch dazu, dass Kinder im Durchschnitt mehr Zeit aufwenden, um für die Schule zu lernen.

„Und noch ein wichtiges wirtschaftliches Feld wird durch die Elektrifizierung beeinflusst“, so Sadik-Zada. „Die Finanzflüsse.“ Denn rund eine Milliarde Menschen weltweit hat kein Bankkonto. Das ist ein Hindernis für den wirtschaftlichen Aufschwung. „In Afrika zum Beispiel ist aber die Bezahlung mit Kryptowährungen per Handy sehr verbreitet“, berichtet der Forscher. „Nur benötigt man natürlich Strom, um ein Handy betreiben zu können.“ Die Solarstromversorgung könnte die Möglichkeit des Bezahlens mit dem Smartphone auf die ländlichen Gebiete ausweiten und wäre somit eine Chance für die Entwicklung des Finanzwesens.

Und was ist mit dem Kochen – dem eigentlichen Stein des Anstoßes für die Studien? Bis zu 80 Prozent der Menschen in den mit Solarstrom versorgten Dörfern kochen elektrisch. Die übrigen bleiben lieber bei offenem Feuer, weil sie es so gewöhnt sind oder das Essen dann leckerer finden. „Damit ist eine große CO2-Einsparung offenbar möglich“, sagt Sadik-Zada. „Aber damit enden die allumfassenden positiven Einflüsse der Elektrifizierung nicht. Sie macht die Menschen auch einfach glücklicher.“

Elkhan Richard Sadik-Zada ist überzeugt: Solarstrom in Entwicklungsländern bewirkt nur Gutes.

Und laut den Ergebnissen der Studien bleiben sie es auch, ohne abhängig von der Entwicklungszusammenarbeit zu bleiben. „In der Phase nach der Implementierung ist es jedoch wichtig, dass es im Dorf jemanden gibt, der für die Wartung und Reinigung der Solaranlage verantwortlich ist“, sagt Sadik-Zada. Denn die Panele verstauben und büßen an Leistungskraft ein. Ist das aber gegeben, ist nach drei bis fünf Jahren keine Subventionierung mehr nötig, und die Solaranlagen können mit einer Lebensdauer von rund 30 Jahren lange für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen.

Es gibt keine Verlierer.

„Die solare Off-Grid-Elektrifizierung führt nicht automatisch und nicht schlagartig zu wirtschaftlichem Aufschwung und Modernisierung,“ schränkt Sadik-Zada ein, der aufgrund dieser Studien in den Top-1-Prozent der Stanford-Liste der meistzitierten Wirtschaftswissenschaftler steht. „Es ist jedoch ein Licht am Ende des Tunnels – und zwar bezogen auf die Resilienz der Lebensgrundlagen der verletzlichsten Bevölkerungsgruppen in den ärmsten Ländern der Welt.“ Gut durchdacht und fair konzipiert sei die Solarelektrifizierung im Sinne der wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas und anderer Regionen. Durch die Nachfrage nach Solarpanelen in den Entwicklungsländern, die in den Industrie- und Schwellenländern hergestellt werden, profitieren mittel- bis langfristig auch diese davon. „Es gibt keine Verlierer! Elektrifizierung, die häufig erst durch Entwicklungszusammenarbeit initiiert wird, schafft Nettovorteile für Empfänger wie auch Geberländer“, sagt er.

Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren