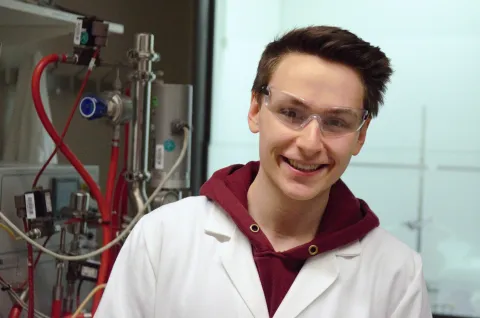

Daniel Eggerichs kann sich freuen: Er erhielt den Preis für Biokonversion nachwachsender Rohstoffe der Gesellschaft Deutscher Chemiker.

Interview

„Man muss immer aus den Optionen wählen, die man hat“

Daniel Eggerichs spannt Bakterien in die Herstellung und den Abbau von Kunststoffen ein. Das brachte ihn aus Bochum nach Cambridge – über Umwege.

Über mangelnde Bestätigung kann Dr. Daniel Eggerichs nicht klagen: Für seine Doktorarbeit in der Mikrobiellen Biotechnologie bekam er nicht nur ein Stipendium der Bundesstiftung Umwelt, sondern auch den Preis für Biokonversion nachwachsender Rohstoffe der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Inzwischen arbeitet er an der Elite-Uni Cambridge. Dahinter steckte aber kein Masterplan.

Herr Eggerichs, man könnte meinen, Sie hätten eine sehr geradlinige wissenschaftliche Karriere geplant und hingelegt.

So war es eigentlich gar nicht. Nach dem Abitur in Wuppertal hatte ich zuerst vor, an die Uni Konstanz zu gehen – habe mich dann aber nicht getraut, so weit von zu Hause wegzuziehen. So kam ich an die Ruhr-Universität, was im Nachhinein betrachtet ein Glücksfall war.

Warum?

In Konstanz hätte ich einen sehr spezialisierten Studiengang belegt und mich von vornherein festgelegt. In Bochum war das Studium im Bachelor sehr breit. Ich konnte alle Arten der Chemie kennenlernen. Dann erst habe ich mich spezialisiert und meine Doktorarbeit in Biochemie geschrieben.

Worum ging es dabei?

Ich wollte eine Zellfabrik bauen, die aus einem Abfallstoff der Papierherstellung Vorstufen für Kunststoffe produziert. Der Abfallstoff ist Lignin, was dem Holz seine Festigkeit verleiht. Es fällt in der Papierindustrie als zäher, schwarzer Schlick an, der verbrannt wird. Es ist aber die einzige natürliche Quelle für sogenannte aromatische Verbindungen, die man für die Herstellung von Styropor oder PET zwingend braucht. Bislang kann man sie nur aus Erdöl gewinnen. Bodenbakterien wie Rhodococcus sind spezialisiert darauf, Pflanzenfasern zu zersetzen. Dafür haben sie verschiedene Enzyme. Die habe ich in meiner Doktorarbeit analysiert und molekular verstanden oder auch ausgetauscht gegen passendere, um den Stoffwechsel der Bakterien so umzuleiten, dass sie die aromatischen Verbindungen ausscheiden.

Und hat das geklappt?

Die Zellfabrik komplett aufzubauen und ans Laufen zu bringen, habe ich leider nicht mehr geschafft. Aber die Grundlagen sind jetzt da. Ich konnte das Methodenrepertoire erweitern, auf dem zukünftige Generationen aufbauen können. Der Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker ist praktisch dafür eine externe Evaluation.

Wird man künftig denn solche Kunststoffe wie Styropor oder PET überhaupt noch haben wollen? Sie sind doch alles andere als umweltfreundlich?

Das stimmt, aber ganz darauf verzichten können wird man nicht. Und wenn schon, dann immerhin aus umweltfreundlichen Quellen.

Dafür hatte ich dann Angebote für Post-Docs aus Göteborg und Cambridge – damit hatte ich nicht gerechnet.

Sie sind Anfang 2025 als Post-Doc nach Cambridge gegangen. Arbeiten Sie dort weiter an der Zellfabrik?

Nein, ich widme mich jetzt dem enzymatischen Abbau von Kunststoffen. Das sieht so aus, als hätte es sich nahtlos an meine Dissertation angeschlossen – hat es aber nicht. Zwischendurch habe ich fast ein Jahr in einem Start-up gearbeitet, in dem es um die Herstellung von Grünem Wasserstoff durch Enzyme ging. Leider fiel das in die Phase der Energiekrise, in der plötzlich sehr viele Gruppen die Wasserstoffproduktion für sich entdeckt haben, sodass die Preisprognose für ein Kilo Wasserstoff von ursprünglich um die fünf Euro auf rund einen Euro gesunken ist. Da erschien das Start-up den Kapitalgebern nicht mehr rentabel. Somit ist es gescheitert.

War das nicht ein Tiefschlag für Sie?

Das ist natürlich sehr schade, weil es nichts damit zu tun hatte, wie aussichtsreich der wissenschaftliche Ansatz war. Aber für mich war das trotzdem eine sehr gewinnbringende Zeit, in der ich viel gelernt habe. Danach habe ich mich neu orientiert und geschaut, welche Perspektiven ich habe. Man muss immer aus den Optionen wählen, die man hat. Ich habe mich sowohl auf Stellen in der Industrie als auch in der Wissenschaft beworben. Einige Stellen, von denen ich dachte, die würde ich leicht bekommen, habe ich nicht bekommen. Dafür hatte ich dann Angebote für Post-Docs aus Göteborg und Cambridge – damit hatte ich nicht gerechnet. Schließlich habe ich mit für Cambridge entschieden. Dem Professor gefiel meine Bewerbung, und in einem recht spontanen Gespräch passte auch alles. Da habe ich dann zügig meinen Umzug organisiert – was nach dem Brexit gar nicht so einfach war, weil man unter anderem teure Visa braucht, auf die man lange wartet.

Was wünschen Sie sich: Wie soll es beruflich danach weitergehen?

Weiß ich noch nicht. Ich würde sehr gern weiter wissenschaftlich arbeiten, sei es in der akademischen Welt oder auch in der Industrie. Es werden sich Optionen ergeben.