Hirnforschung

Wie wir Bewegungen wahrnehmen

Kontraste zwischen Objekt und Hintergrund sind ein entscheidender Hinweis für das Gehirn.

„Da hat sich doch etwas bewegt?“ Jeder kennt die Situation: Man blickt in Richtung eines Geräuschs, kann aber beim besten Willen kein Objekt erkennen. Erst dessen Bewegung, und sei sie minimal, erlaubt dessen Wahrnehmung. Forscher der Ruhr-Universität Bochum (RUB) haben dieses Phänomen untersucht und konnten zum ersten Mal zeigen, dass gleichzeitige Lichtänderungen zwischen Objektgrenzen und Hintergrund Aktivitätswellen in der visuellen Großhirnrinde auslösen. Diese könnten ein empfindliches Signal zur Wahrnehmung von Bewegung sein. Die Ergebnisse der Wissenschaftler wurden in „The Journal of Neuroscience“ veröffentlicht.

Enttarnung durch Hell-Dunkel-Wechsel

Im Tierreich gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie Form und Muster von Körperoberflächen durch Ähnlichkeiten mit der Umgebung zur Tarnung genutzt werden. Dabei verwenden sowohl Jäger als auch Beute dieselbe Strategie. Um nicht entdeckt zu werden, imitieren Tiere die Hell-Dunkel-Verteilung ihrer natürlichen Umgebung in ihrer Körperform und Farbe.

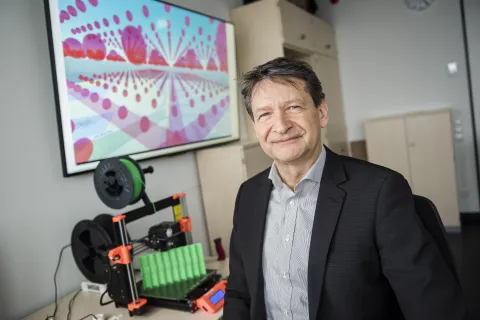

„Der elementar erste Schritt beim Sehen ist die Unterscheidung von Hell und Dunkel. Die Schwierigkeit für Sehsysteme ist es, aus der Verteilung von Kontrasten eine Ordnung zu erzeugen, in der Objekte und Formen identifiziert werden können. Räumlich und zeitlich zusammenhängende Lichtwechsel bei Bewegung können dafür ein wirkungsvoller Anhaltspunkt sein“, so der Leiter der Studie Privatdozent Dr. Dirk Jancke.

Mit einem hochauflösenden bildgebenden Verfahren wiesen die RUB-Forscher nach, dass zeitgleiche Hell-Dunkel-Wechsel zeitversetzte Aktivierungen in der Sehrinde auslösen. Die dadurch erzeugten Erregungswellen werden vermutlich in nachfolgenden Gehirnarealen zur Kodierung von Objektbewegungen genutzt.

Wettlauf von Signalen im Gehirn

In ihrer Studie präsentierten die Forscher auf einem Bildschirm graue Quadrate, die mit gleicher Intensität entweder schlagartig aufhellten oder abgedunkelt wurden, und zeichneten die bei der Betrachtung entstehenden Gehirnaktivitäten auf. Das überraschende Ergebnis war, dass für dunkel werdende Reize die im Gehirn eintreffenden Signale deutlich schneller präsent waren als für aufhellende Reize.

„Das heißt, zeitgleiche Lichtänderungen in der Außenwelt wurden im Gehirn zeitversetzt verarbeitet“, sagt Sascha Rekauzke, Erstautor der Studie. Ein geringer Zeitunterschied bei der Verarbeitung von Hell und Dunkel von wenigen Millisekunden war bereits bekannt.

In den bipolaren Zellen der Netzhaut bewirken Transmitter, die „Licht aus“ signalisieren, eine direkte Öffnung von Ionenkanälen. Demgegenüber werden „Licht an“-Signale indirekt, das heißt, erst über einen intrazellulären Umweg vermittelt. Die RUB-Forscher zeigten nun, dass der resultierende zeitliche Unterschied im Gehirn weiter verstärkt wird – bis auf etwa zehn Millisekunden. Das hat zur Folge, dass bei gleichzeitigen Lichtwechseln an zwei benachbarten Orten ein raumzeitlicher Versatz der Gehirnaktivierung entsteht. Dies führt zu einem Bewegungssignal in Form einer sich asymmetrisch ausbreitenden Erregungswelle.

Asymmetrie als universelles Prinzip

Asymmetrien werden in biologischen Systemen auf verschiedenste Weise genutzt. Ein geläufiges Beispiel: Beim Hören erreichen Schallwellen, die von seitlich versetzten Quellen ausgehen, die Ohren zu minimal unterschiedlichen Zeiten. Aus der zeitlichen Differenz entstehen in den Netzwerken der Nervenzellen Laufzeitunterschiede, die vom Gehirn als Richtung der Schallquelle interpretiert werden und deren Lokalisation erlauben.

Dirk Jancke: „Unser Gehirn ist eine gigantische Vergleichsmaschine, oft basierend auf selbst produzierten Asymmetrien – und dies, wie wir in unserer Studie weiter untermauern konnten, bereits bei elementaren Wahrnehmungsprozessen.“