Astrochemie

Wie das Leben im All entstanden sein könnte

Kometeneinschläge stellen wir uns in der Regel als Bedrohung und nicht als Quell des Lebens vor. Aber vielleicht waren sie genau das. In Bochum suchen Forscher nach Indizien für diese Theorie.

Welche chemischen Prozesse im Weltall die Bausteine des Lebens hervorgebracht haben könnten, erforschen Chemiker an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) im Team von Prof. Dr. Wolfram Sander. In ihren Experimenten simulieren die Wissenschaftler die Bedingungen im Weltall und vollziehen im Detail nach, wie bestimmte chemische Reaktionen vonstattengehen. Über die Ergebnisse berichten sie im Wissenschaftsmagazin Rubin der Ruhr-Universität Bochum.

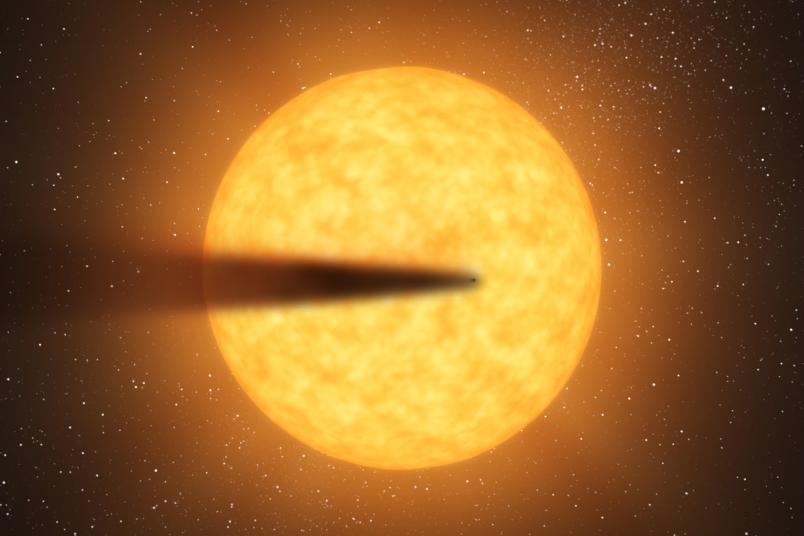

Eine Theorie besagt, dass die Bausteine des Lebens nicht auf der Erde entstanden sind. Kometeneinschläge haben möglicherweise Aminosäuren, die Grundeinheiten der Proteine, auf unseren Planeten gebracht. Wie sich solche komplexen Moleküle im All gebildet haben könnten, ist eine Frage, der Sanders Team nachgeht. Die Wissenschaftler beschäftigen sich mit Vorgängen in kondensierter Phase, also in Flüssigkeiten, Festkörpern oder auf Oberflächen, die bislang wenig erforscht sind.

Ein Vorläufer der Aminosäuren

Neben Wasserstoff und Sauerstoff sind im Eiskern von Kometen üblicherweise auch Stickstoff und Kohlenstoff enthalten – alle Elemente, die es für eine Aminosäure braucht. Eine mögliche Vorläuferstufe der Aminosäuren im Weltall könnte das Molekül Hydroxyalmin sein (NH2–OH), das aus einem Stickstoff-, einem Sauerstoff- und drei Wasserstoffatome besteht. Bislang konnte es allerdings nicht im All nachgewiesen werden.

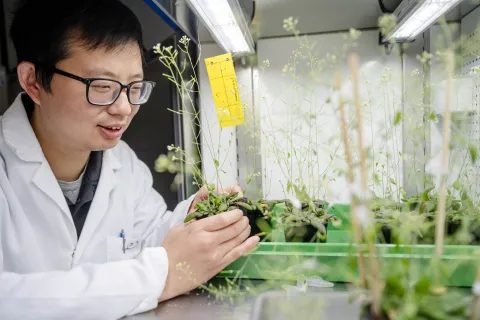

RUB-Doktorand Yetsedaw Tsegaw untersuchte im Experiment, ob die Bedingungen im Weltraum es überhaupt zulassen würden, dass sich dieses Molekül bildet. Er stellte den Zustand im Kometeneis im Labor nach, brachte in dieser Umgebung Ammoniak (NH3) und Sauerstoff (O2) zusammen und behandelte die Mischung mit hochenergetischer Strahlung, wie sie auch im Weltall vorkommt. Mit einer besonderen Form der Infrarot-Spektroskopie beobachtete er die auftretenden Reaktionen.

Verstecktes Molekül

Die Messungen führte Tsegaw als Gastwissenschaftler am „WM Keck Research Laboratory in Astrochemistry“ auf Hawaii durch, in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Ralf Kaiser. An der RUB analysierte er anschließend die Daten. Das Ergebnis: In dem Experiment war tatsächlich Hydroxylamin entstanden. Es war aber nicht auf den ersten Blick sichtbar. Denn die Banden von Hydroxylamin wurden im Infrarot-Spektrum von den Banden anderer Moleküle überlagert. Erst als Tsegaw die Probe Schritt für Schritt erwärmte und sich die störenden Substanzen verflüchtigten, konnte er Hydroxylamin nachweisen.

Theoretisch könnte sich das Molekül also im Kometeneis bilden. Der Chemiker vermutet, dass man im Weltall bislang nicht mit den richtigen Techniken danach gesucht hat.

Kooperationen

Wolfram Sander ist Mitglied im Bochumer Exzellenzcluster „Ruhr Explores Solvation“, kurz Resolv. Das Resolv-Team widmet sich der Frage, welche Rolle umgebende Lösungsmittel für chemische Reaktionen spielen. Sanders Labor ist auf verschiedene spektroskopische Techniken spezialisiert und somit für Astrochemiker interessant. Sein Lehrstuhl für Organische Chemie II pflegt intensive Kooperationen mit Experten für Astrochemie in Pasadena, Marseille und auf Hawaii.