Wasserstoffproduktion Proteinumfeld macht Katalysator effizient

Biokatalysatoren sind große Proteinmoleküle. Die eigentliche Reaktion findet dabei nur an einem kleinen Herzstück statt. Der Rest spielt aber auch eine Rolle.

Das Zusammenspiel von Proteinhülle und aktivem Zentrum in Wasserstoff produzierenden Enzymen ist entscheidend für die Effizienz der Biokatalysatoren. Ein Team der Ruhr-Universität Bochum und des Max-Planck-Instituts für Chemische Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr analysierte speziell die Rolle von Wasserstoffbrückenbindungen in bestimmten Enzymen aus Grünalgen, den Hydrogenasen. Die Gruppen, die im Exzellenzcluster Resolv kooperieren, berichteten die Ergebnisse im „Journal of the American Chemical Society“.

„Die Erkenntnisse tragen nicht nur zum Verständnis dieser weltweit beachteten Biokatalysatorgruppe bei, sondern geben der angewandten Forschung zusätzlich wichtige Hinweise für die Entwicklung chemischer Katalysatoren nach Vorbild des hochaktiven Biomoleküls“, sagt Dr. Martin Winkler von der Bochumer Arbeitsgruppe Photobiotechnologie.

Leistungsfähigste Biokatalysatoren

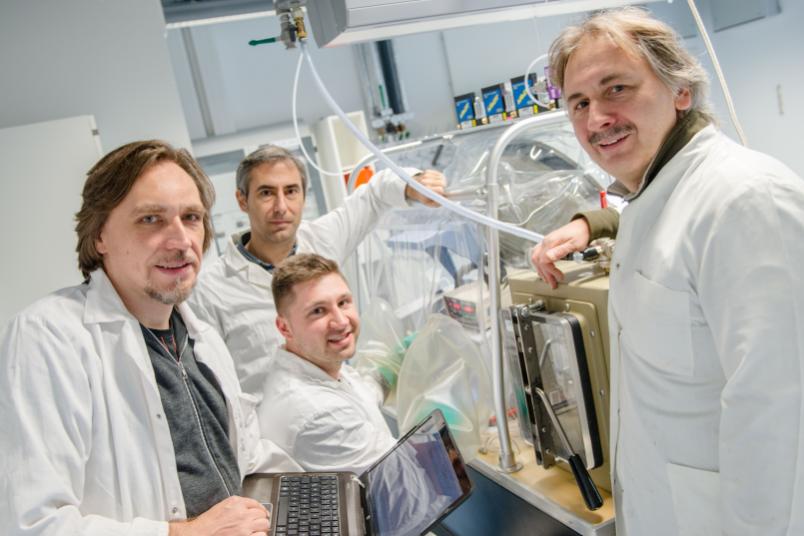

Die Forscher untersuchten einen speziellen Typ von Hydrogenasen, sogenannte [FeFe]-Hydrogenasen. Sie bestehen aus einem Proteingerüst und einem aktiven Zentrum, H-Cluster genannt. Letzterer besteht aus sechs Eisen- und sechs Schwefelatomen sowie aus sechs ungewöhnlichen Bausteinen. Er bildet den Ort, an dem die eigentliche Wasserstoffsynthese aus Protonen und Elektronen stattfindet. „[FeFe]-Hydrogenasen gehören zu den leistungsfähigsten Biokatalysatoren überhaupt“, erklärt Prof. Dr. Thomas Happe, Leiter der Arbeitsgruppe Photobiotechnologie. Die Kommunikation zwischen H-Cluster und Proteinumgebung spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Sie hilft bei der gezielten Anlieferung der Ausgangsstoffe für die Synthese und beim effizienten Abtransport des Produkts. „Außerdem sorgt die Proteinhülle für eine optimale räumliche Ausrichtung des H-Clusters und schützt ihn vor schädigenden Einflüssen“, ergänzt Oliver Lampret, der seine Doktorarbeit zu diesem Thema schreibt.

Manipulation der Wasserstoffbrücken

Die Bochumer Gruppe und ihre Mülheimer Kollegen Dr. Agnieszka Adamska-Venkatesh, Dr. Olaf Rüdiger und Prof. Dr. Wolfgang Lubitz zeigten, dass die Wasserstoffbrückenbindungen zwischen H-Cluster und Proteinumfeld die elektrochemischen Eigenschaften des aktiven Enzymzentrums maßgeblich beeinflussen. Sie entfernten einzelne Wasserstoffbrücken oder fügten zusätzliche hinzu und untersuchten die Effekte.

Die Manipulation veränderte sowohl die Elektronentransporteigenschaften des Enzyms als auch die katalytische Richtung, in die es arbeitet; denn Hydrogenasen können sowohl Wasserstoff produzieren als auch die umgekehrte Reaktion katalysieren, also die Spaltung von Wasserstoff in Protonen und Elektronen.

Den Einfluss der Wasserstoffbrücken belegten die Wissenschaftler mit drei verschiedenen Methoden: spektroskopisch, elektrochemisch und enzymkinetisch.