Proteinforschung

Biomarker für aggressiven Blasenkrebs entdeckt

Bisher war es schwierig, bestimmte Blasentumore von Entzündungen zu unterscheiden. Jetzt gibt es eine Entscheidungshilfe.

Das aggressive Carcinoma in situ unterscheidet sich mikroskopisch betrachtet kaum von einer starken Blasenentzündung. Ein neuer Biomarker erleichtert die Diagnostik. Mithilfe eines neuen Ansatzes der Label-freien Digital-Pathologie in Kombination mit Proteomik entdeckte ein Bochumer Forscherteam des Protein research Unit Ruhr within Europe, kurz Pure, das Protein AHANAK2 als zuverlässigen Biomarker für das Carcinoma in situ. Das Forscherteam berichtet im American Journal of Pathology vom 12. Februar 2019.

Im Zweifel muss die Blase entfernt werden

Da das Carcinoma in situ äußerst aggressiv ist, muss Patientinnen und Patienten bisher im Zweifel die Blase entfernt werden, auch auf die Gefahr hin, dass sie nur eine Entzündung haben. Um die Diagnostik zu vereinfachen und Patienten unnötige Operationen zu ersparen, suchte das Bochumer Forscherteam nach einem Biomarker. Dazu sammelten Dr. Florian Roghmann und Prof. Dr. Joachim Noldus am Marienhospital Herne Gewebeproben mit hochgradigem Karzinom und Entzündung aus vollständig entfernten Blasen von Blasenkrebs-Patienten.

Automatisierte Label-freie Digital-Pathologie

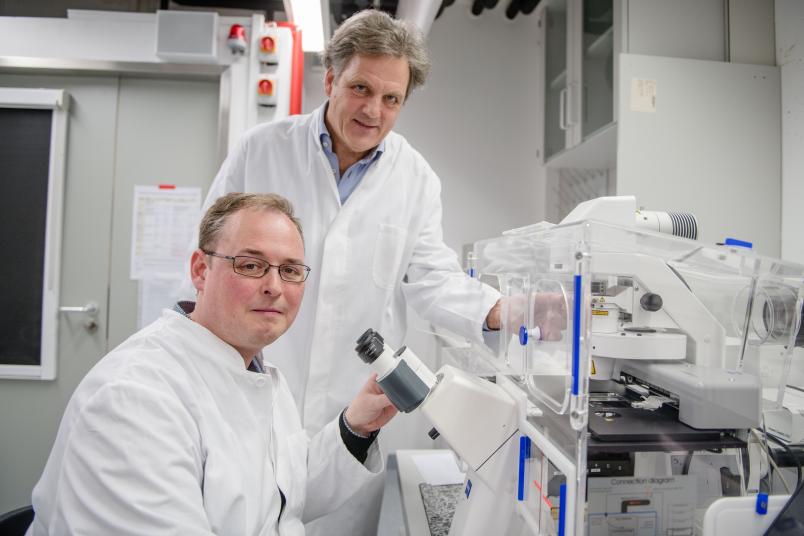

Diese Gewebeproben wurden mit einem von Prof. Dr. Klaus Gerwert und Dr. Frederik Großerüschkamp am Lehrstuhl für Biophysik der Ruhr-Universität Bochum (RUB) neu entwickelten Verfahren, der Label-freien digitalen Pathologie, klassifiziert. Dabei wird das Gewebe nicht mit Chemikalien, sondern mithilfe eines Computers eingefärbt, um die morphologischen Veränderungen sichtbar zu machen. Die Färbung basiert auf Infrarotspektren, die wie ein Fingerabdruck den biochemischen Zustand anzeigen.

Mit diesem Verfahren konnten die Biophysiker in unbehandelten Gewebeproben automatisch und Label-frei homogene Regionen jeweils von Tumor und Entzündung eingrenzen. Mit der Lasermikrodissektion konnten die Geweberegionen dann automatisiert ausgeschnitten werden. „Mit der Label-freien Digital-Pathologie können wir somit ortsaufgelöst sehr homogene Proben für die nachfolgenden molekularauflösenden Methoden gewinnen", erklärt Klaus Gerwert, Sprecher von Pure.

Identifizierung von neuen Biomarkerkandidaten

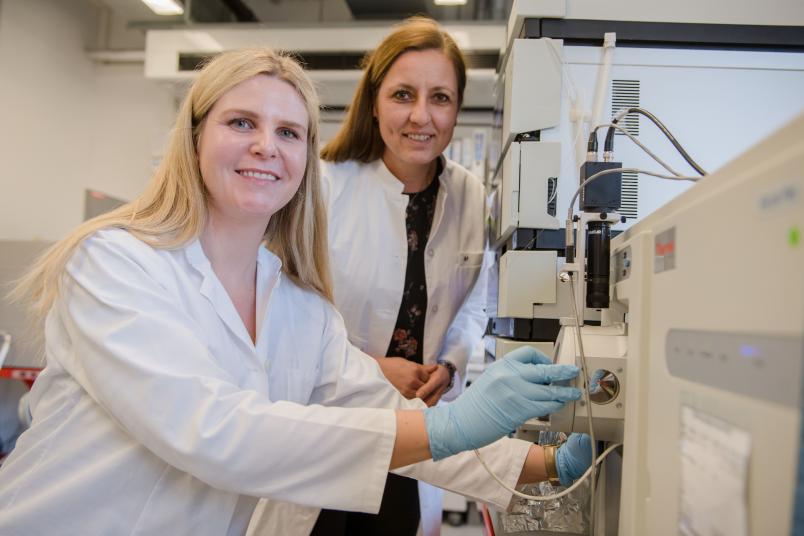

Das Team des Medizinischen Proteom-Centers der RUB nahm die so selektierten homogenen Gewebeproben genauer unter die Lupe und identifizierte mehr als 2.000 darin enthaltene Proteine. „Bedeutend war vor allem die Frage, welche dieser Proteine in Tumorgewebe im Vergleich zu entzündlichem Gewebe deutlich stärker oder schwächer vertreten waren“, erklärt Dr. Kathrin Witzke. Etwa 80 Proteine unterschieden sich in ihrer Menge signifikant. Die drei interessantesten dieser Biomarker-Kandidaten wurden dann daraufhin geprüft, ob sie sich für den diagnostischen Einsatz gut anfärben lassen und auch in großen Patientenkohorten verändert sind. „Schließlich blieb ein aussagekräftiger Biomarker übrig, das Protein AHANAK2“, sagt Prof. Dr. Barbara Sitek, Bereichsleiterin Clinical Proteomics am Medizinischen Proteom-Center, einer Säule von Pure.

„Die Identifizierung neuer Biomarker für die Diagnostik ist ein wichtiger Schritt hin zur personalisierten Medizin. Der gemeinsame Label-freie Ansatz eröffnet hier vollkommen neue Perspektiven“, ergänzt Dr. Hendrik Jütte, Oberarzt im Institut für Pathologie der RUB unter der Leitung von Prof. Dr. Andrea Tannapfel.

Durch die Kombination aus Infrarotspektroskopie und Proteomics haben Pathologinnen und Pathologen somit mit dem neuen Proteinbiomarker eine Entscheidungshilfe zur Hand, um eine verbesserte Diagnose von Blasentumoren stellen zu können.

Umzug in den Forschungsbau

Diese Arbeiten wurden im Rahmen des Pure-Konsortiums durchgeführt, das im Frühjahr 2019 in den neuen Forschungsbau Prodi einziehen wird. „In dieser Arbeit haben wir den in Pure entwickelten Ansatz zum ersten Mal erfolgreich zur Identifizierung neuer Biomarker eingesetzt. Mit dem Einzug in das neue Forschungsgebäude Prodi erhoffen wir weitere Synergien und die Entdeckung neuer wichtiger Biomarker“, erklärt Klaus Gerwert, Gründungsdirektor von Prodi.