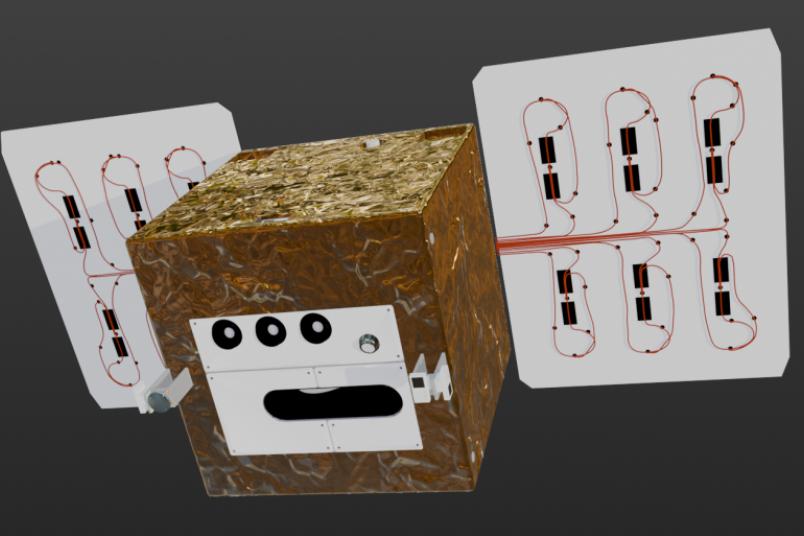

So sieht DIEGOSat aus.

Geografie

„DIEGOSat“ für Klimaschutz, Landwirtschaft und Sicherheit

Die Landesregierung unterstützt eine Machbarkeitsstudie zu neuem Satelliten-System, die in Bochum koordiniert wird.

Mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen hat jetzt ein gemeinsames Konsortium aus Wissenschaft und Industrie das Satelliten-Projekt „DIEGOSat“ ins Leben gerufen. Unter der Leitung von Dr. Johannes Schultz von der Ruhr-Universität Bochum soll ein ursprünglich für die Internationale Raumstation (ISS) entwickelter thermaler Infrarotsensor künftig auf einem eigenen Satelliten betrieben werden. Mithilfe des Sensors soll der Satellit Wärmebilddaten mit hoher zeitlicher Auflösung liefern, die eine Vielzahl von Anwendungen in Umweltüberwachung, Landwirtschaft und Katastrophenschutz ermöglichen. Neben der Ruhr-Universität Bochum sind die Universität Bonn sowie mehrere deutsche mittelständische Firmen am Projekt beteiligt.

Der Satellit „DIEGOSat“ soll mit bis zu drei Überflügen täglich über Deutschland einen nahezu kontinuierlichen Datenfluss ermöglichen. Dies eröffnet neue Chancen, etwa für eine präzise Überwachung von Vegetation, Trockenheit oder Wasserbedarf in der Landwirtschaft sowie eine frühzeitige Erkennung und Analyse von Bränden. Darüber hinaus leistet das Projekt einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz, indem es Daten zur Minderung von Dürre- und Ernteausfällen liefert, gezielte Anpassungsstrategien an den Klimawandel ermöglicht und Lücken wichtiger Daten in der Erdbeobachtung schließt. Die Anwendungen reichen von Umweltmonitoring über Sicherheit und Katastrophenschutz bis hin zu Wettervorhersage, Pflanzenbewässerung, Stadtplanung und Gesundheit.

Beispiele für das breite Anwendungsspektrum sind die Erkennung und Kartierung von Waldbränden, Dürreperioden, Wasserstress für Feldfrüchte und Wälder sowie Wärmeinseln in Großstädten. Im Gegensatz zu anderen Erdbeobachtungssatelliten wird DIEGOSat nicht die Erdpole überfliegen, sondern auf einer geneigt-äquatorialen, sonnen-asynchronen Umlaufbahn von West nach Ost fliegen und somit die Erde zu unterschiedlichen Zeiten am Tag als auch in der Nacht beobachten können. „Dies bedeutet zum Beispiel auch, dass tägliche Schwankungen der Oberflächentemperatur von Städten genauer untersucht werden können“, sagt der Projektleiter Dr. Johannes Schultz von der Arbeitsgruppe Interdisziplinäre Geoinformationswissenschaften des Geographischen Instituts der Ruhr-Universität Bochum.

„Es kommt nicht oft vor, dass Universitäten federführend die Entwicklung einer so bedeutenden Satellitenmissionen durchführen.“ Dies biete den Universitäten in Bochum und Bonn die einmalige Gelegenheit, einen Beitrag zur weltraumgestützten Erdbeobachtung zu leisten und legt die Grundlage für darauf aufbauende Spitzenforschung.

Die Ruhr-Universität Bochum wird mit den zukünftigen Datennutzern sprechen und die genauen Missions- und technischen Anforderungen definieren. Die Universität Bonn wird mit DART (Discrete Anisotropic Radiative Transfer), das von Kollegen des CESBIO-Labors in Frankreich entwickelt und gepflegt wird, zukünftige DIEGOSat Bilddaten simulieren. Diese Daten werden dabei helfen, die technischen Spezifikationen des Satellitensensors für eine Vielzahl von Anwendungen zu optimieren.

Machbarkeitsstudie als wichtiger Meilenstein

Die nun begonnene Machbarkeitsstudie ist ein wichtiger erster Meilenstein, um das Gesamtvorhaben zu realisieren. Sie umfasst eine präzise Definition der Projektziele, des Kostenrahmens, der technischen Anforderungen und der geplanten Datenprodukte. Besonderes Augenmerk liegt auf einer engen Zusammenarbeit mit potenziellen Nutzerinnen und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft, insbesondere in Nordrhein-Westfalen.

Mit einer Fördersumme von rund 300.000 Euro wird die Machbarkeitsstudie vollständig über das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium finanziert. Bei erfolgreichem Abschluss eröffnet sich die Möglichkeit einer Bundesförderung für den Bau des Satelliten sowie die Errichtung eines Kontroll- und Auswertungszentrums in Nordrhein-Westfalen. Dies würde die Raumfahrt des Landes erheblich stärken und dessen Position als nationaler und internationaler Standort für zivile Erdbeobachtung weiter festigen.

„Vorreiterrolle NRWs festigen“

Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen: „Mit der Förderung der Machbarkeitsstudie ‚DIEGOSat‘ möchte Nordrhein-Westfalen seine Vorreiterrolle in der Erdbeobachtung weiter stärken. Dieses Projekt verbindet innovative Forschung mit konkreten gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimaschutz und Landwirtschaft und setzt zugleich wichtige Impulse für unsere regionale Wirtschaft. Wir freuen uns, das Konsortium bei der Realisierung eines wegweisenden Satellitensystems zu unterstützen, das den Standort NRW als Zentrum für Hightech und Raumfahrttechnologien weiter stärkt."