Spin-Laser

Schnellerer Datentransfer dank Quantenphysik

Die optische Kommunikation über kurze Strecken mit Glasfaserkabeln funktioniert bereits ziemlich flott. RUB-Ingenieure wollen sie noch schneller machen. Dabei hilft die Quantenmechanik.

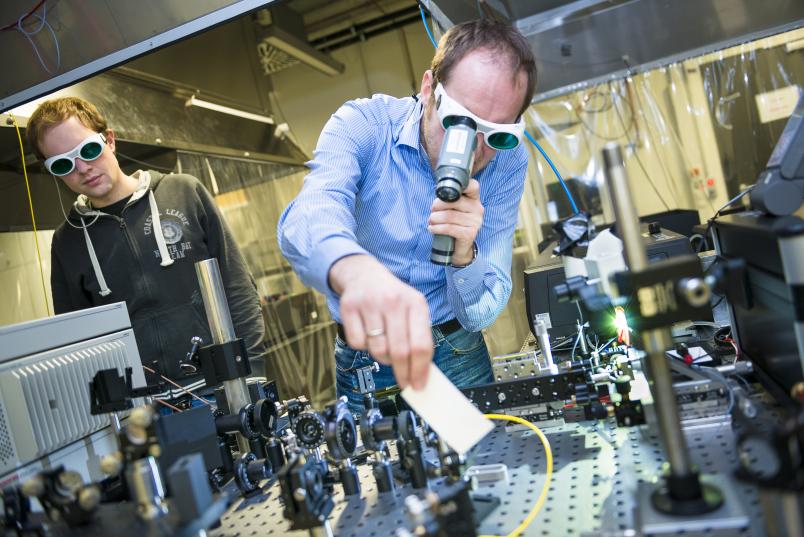

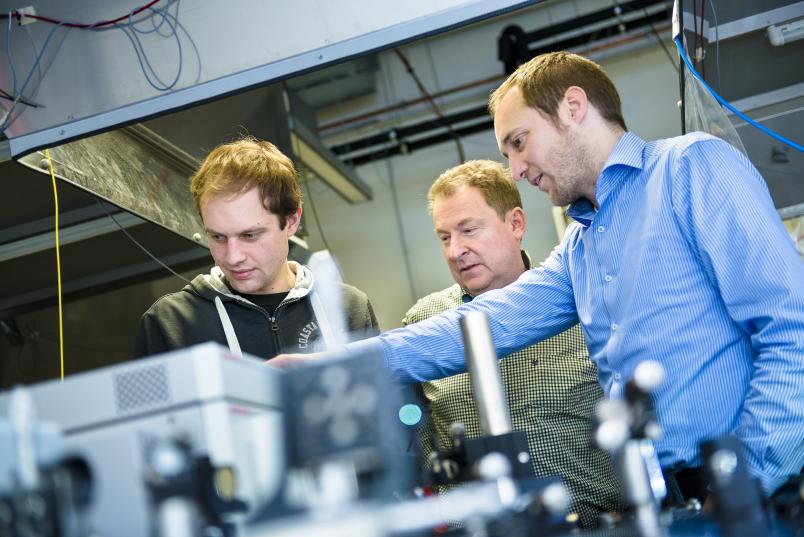

Gibt man bei Google den Begriff Spin-Laser ein, findet die Suchmaschine über 10.000 Einträge in rund 0,2 Sekunden. Ziemlich schnell. In Zukunft könnte es aber noch viel schneller gehen. Das Team vom Lehrstuhl Photonik und Terahertztechnologie arbeitet an einem neuen Konzept für die Datenübertragung in Serverfarmen.

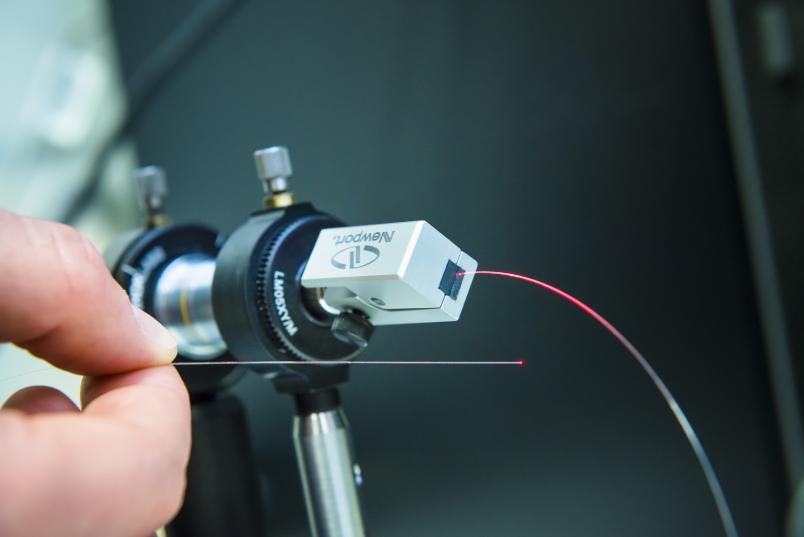

Informationen werden hier auf kurzem Wege über Glasfaserkabel zwischen den einzelnen Rechnern transportiert. Halbleiterlaser erzeugen Lichtpulse, die durch die Kabel laufen. Die Information ist dabei in der Änderung der Lichtintensität codiert. Je schneller man die Lichtintensität variiert, desto schneller kann man Informationen übertragen. Ändert man die Lichtintensität, indem man direkt den Strom moduliert, funktioniert das mit einer Maximalfrequenz von etwa 50 Gigahertz. Fundamentale physikalische Grenzen verhindern, dass das Verfahren deutlich schneller werden kann.

Schneller dank Spin

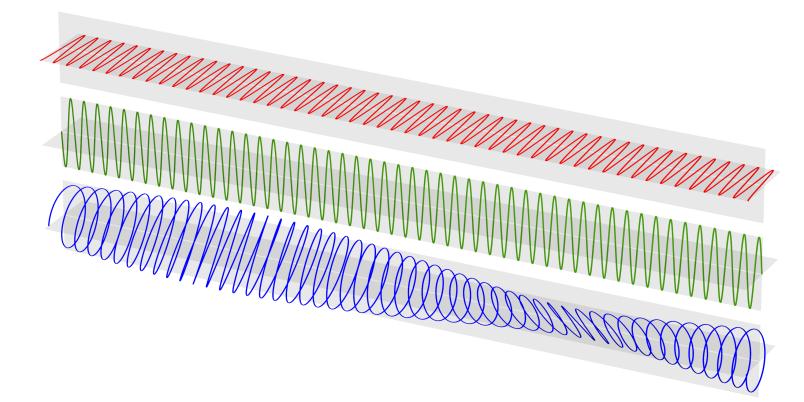

Das Team um Prof. Dr. Martin Hofmann und Privatdozent Dr. Nils Gerhardt arbeitet daher an einem völlig neuen Ansatz. Statt auf eine Modulation der Lichtintensität zu setzen, bedient sich die Gruppe der Polarisation des Lichts: Lichtwellen schwingen; in linear polarisiertem Licht tun sie das immer in der gleichen Ebene. Dreht sich die Schwingungsrichtung, spricht man von elliptisch oder zirkular polarisiertem Licht.

Für ihre Zwecke generieren die RUB-Ingenieure eine spezielle Form von zirkular polarisiertem Licht, in dem die Polarisationsrichtung oszilliert. Das heißt, sie wechselt ständig zwischen zwei Drehrichtungen hin und her. Dieser Wechsel kann viel schneller erfolgen, als sich die Intensität von Licht ändern kann. Aber warum?

Die Variation der Lichtintensität durch Strommodulation beruht auf der Bewegung vieler Elektronen, die sich nicht beliebig schnell verschieben lassen. Die Polarisationsoszillation hingegen basiert auf einer quantenmechanischen Eigenschaft der Elektronen, dem Spin, und kommt mit der Bewegung von wenigen Elektronen aus. Indem die Forscher die Spins einer Gruppe von Elektronen im Laser in die gleiche Orientierung bringen, erzeugen sie die oszillierende Polarisation. Den zugrunde liegenden Effekt haben sie im Detail entschlüsselt.

„Die hochfrequente Oszillation war mehr oder weniger eine Zufallsentdeckung, die wir in einem anderen Experiment gemacht haben“, erzählt Martin Hofmann. Seinem Team war zwar sofort klar, dass sich der Effekt für eine schnelle Datenkommunikation eignen könnte. „Aber wir mussten erst einmal verstehen, wo er herkommt.“ Dafür muss man sich zunächst das Funktionsprinzip eines Lasers vergegenwärtigen.

Laser sind extrem leuchtstark und erzeugen Licht mit einer konstanten Wellenlänge, wobei die Wellenlänge die Lichtfarbe bestimmt. Um das zu erreichen, wird Licht immer wieder zwischen zwei Spiegeln hin und her reflektiert. Dabei wandert es durch das sogenannte aktive Material, welches die Lichtteilchen (Photonen) klont und somit das Licht verstärkt. Allerdings werden nur Photonen mit einer bestimmten Wellenlänge verstärkt; diese hängt vom Abstand der Spiegel zueinander ab.

Mit einem solchen Standardlaser lässt sich aber noch keine oszillierende Polarisation erzeugen. Die Ingenieure nutzen stattdessen spezielle Halbleiterlaser, in denen das aktive Material doppelbrechend ist. Aufgrund der Doppelbrechung wird nicht nur eine einzige Wellenlänge im Laser verstärkt wird, sondern zwei leicht unterschiedliche.

Die so entstehenden Lichtbündel unterscheiden sich aber nicht nur in ihrer Wellenlänge, sondern auch in ihrer Polarisation: Beide Bündel sind linear polarisiert, mit senkrecht zueinander stehenden Polarisationsrichtungen. Die Überlagerung dieser zwei Arten von Lichtwellen führt in der Summe zur oszillierenden zirkularen Polarisation des Lasers.

Das passiert aber nicht ohne Zutun der Wissenschaftler. Damit der Laser das gewünschte Licht erzeugt, müssen sie die richtigen Bedingungen im aktiven Material schaffen. Hier kommt der Spin der Elektronen ins Spiel. Er kann in zwei Zuständen vorliegen, den Ausrichtungen „up“ und „down“.

Im aktiven Material entstehen Photonen, deren Polarisationsrichtung abhängig vom Spin des Elektrons ist. Normalerweise sind die beiden Spinzustände „up“ und „down“ gleich wahrscheinlich. Die Wissenschaftler sorgen jedoch dafür, dass eine der beiden Ausrichtungen überwiegt, und manipulieren so die Polarisationsrichtung des entstehenden Lichts. Dadurch sorgen sie dafür, dass zwei Arten von Lichtwellen aus dem Laser austreten – unterschiedlich in Wellenlänge und Polarisationsrichtung. Addiert ergeben sie die gewünschte Oszillation.

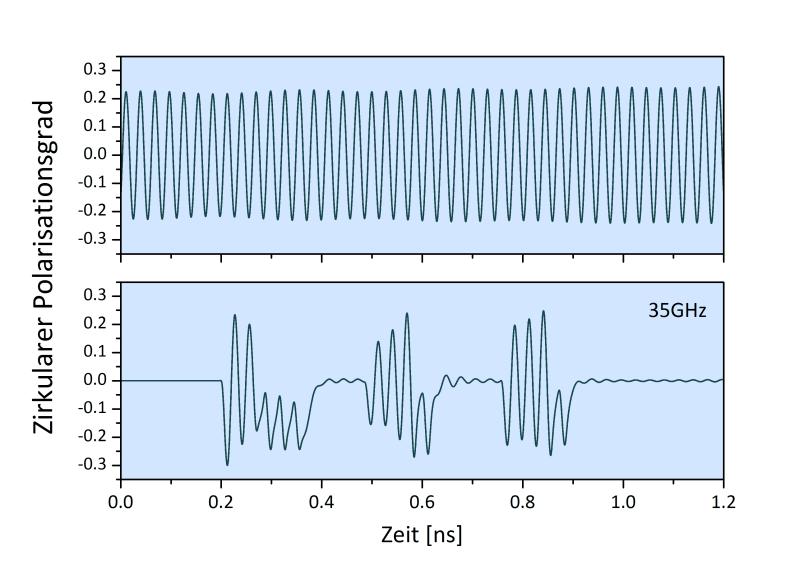

Die Oszillation allein transportiert aber noch keine Informationen. „Sie ist nur die Trägerwelle, so wie eine bestimmte Sendefrequenz beim Radio“, vergleicht Hofmann. Um Daten zu codieren, müssen die Forscher die Trägerwelle modulieren, etwa einzelne Peaks auslöschen.

Dass das mit ihrem Verfahren möglich ist, haben Hofmann, Gerhardt und ihre Kollegen bereits gezeigt. Auch hierfür nutzen sie wieder die Orientierung der Spins. Mit der ersten Spin-Ausrichtung im Laser erzeugen die Forscher die Trägerwelle. Mit einer zweiten Spin-Ausrichtung zu einem späteren Zeitpunkt können sie diese Welle verändern: Sie schicken eine zweite Lichtwelle, die sich mit der ersten überlagert und durch destruktive Interferenz die Oszillation auslöscht. Diese Prozedur können sie in verschiedenen Abständen wiederholen und so Information in dem Signal codieren.

Die Spin-Laser für die Experimente liefern Kooperationspartner der Universität Ulm. Sie modifizieren konventionelle Lasersysteme, so dass sie doppelbrechend werden. Die RUB-Forscher haben damit bereits eine Trägerwelle mit einer Oszillationsfrequenz von mehr als 20 Gigahertz erzeugt und moduliert. Das ist schneller, als sich die Lichtintensität des gleichen Lasers mittels konventioneller Strommodulation variieren lässt.

Damit erreichen sie zwar noch nicht die Werte, die die besten konventionellen Laser auf dem Markt schaffen. Aber aufgrund von theoretischen Modellierungen sind sie optimistisch, dass sich mit den Spin-Lasern auch bei Raumtemperatur Frequenzen von mehr als 100 Gigahertz realisieren lassen. Damit könnte die Datenübertragungsgeschwindigkeit potenziell mehr als verdoppelt werden.

Wir sind Ingenieure. Wir wollen, dass unser System am Ende auch wirklich anwendbar ist.

Nils Gerhardt

Viele Gruppen erforschen spinbasierte Technologien bei extrem tiefen Temperaturen, weil die Spin-Ausrichtung unter solchen Bedingungen stabiler ist. Denn anders als zum Beispiel die Ladung ist der Spin keine Erhaltungsgröße. „Wenn ich ihn ausrichte, geht er auch schnell wieder verloren“, sagt Nils Gerhardt. „In unserem System in etwa 20 Pikosekunden“. Also in 0,00000000002 Sekunden.

Spin-Laser für tiefe Temperaturen zu entwickeln, kommt für die Bochumer trotzdem nicht in Frage: „Wir sind Ingenieure. Wir wollen, dass unser System am Ende auch wirklich anwendbar ist“, so Gerhardt. „Unser Ziel ist es deshalb, möglichst schnell etwas mit dem Spin zu machen, also innerhalb der 20 Pikosekunden, bevor er verloren geht. Wir optimieren daher die Transportpfade für die Elektronen, bringen sie schnell dorthin, wo sie Licht emittieren sollen.“ All das geschieht im Rahmen des Projekts „Ultraschnelle Spin-Laser für Modulationsfrequenzen im Bereich von 100 Gigahertz“, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert.

In einem anderen Projekt bearbeitet der Lehrstuhl eine zweite Baustelle im Bereich Spin-Laser. Hier treibt die Forscher die Frage um, wie sich die Spins der Elektronen im aktiven Material am besten ausrichten lassen. Bislang geschieht das optisch mithilfe von polarisiertem Licht. In Zukunft soll die Spin-Ausrichtung aber elektrisch erfolgen. Der Traum von Martin Hofmann und Nils Gerhardt ist, dass beide Projekte eines Tages ineinandergreifen und anwendbare Bauteile hervorgehen lassen.