Nationalsozialismus

Das vergessene Wissen ums Mittelmeer

Wenn heute in Deutschland über das Mittelmeer geschrieben oder gesprochen wird, kommen die Jahre 1933 bis 1945 so gut wie nicht vor. Eine erstaunliche Wissenslücke, findet Historikerin Christine Isabel Schröder.

Über die Zeit des Nationalsozialismus wird in Deutschland viel gesprochen. In bestimmten Bereichen gibt es jedoch erstaunliche Wissenslücken, sagt Christine Isabel Schröder, Doktorandin am Zentrum für Mittelmeerstudien.

„Eigentlich wollte ich mich in meiner Promotion überhaupt nicht mit dem Nationalsozialismus beschäftigen“, erzählt sie. „Aber in Vorträgen zum Mittelmeer fiel mir immer wieder auf, dass die Leute nie von der Periode zwischen 1933 und 1945 berichtet haben.“ Ihre Recherchen bestätigten, dass es über die Zeit fast ausschließlich militärhistorische Betrachtungen zur Mittelmeerregion gibt. Sie interessiert sich hingegen dafür, was die Gesellschaft wusste und wie dieses Wissen nach 1945 weitergetragen wurde.

Deutsche entdeckten das Mittelmeer früh für sich

„Viele Leute haben die Vorstellung, dass die Deutschen das Mittelmeer in den Fünfzigerjahren für sich entdeckten, als mit dem Wirtschaftswunder das Reisefieber begann“, sagt Schröder. „Aber das stimmt nicht. Reisen waren schon im 19. Jahrhundert ein bildungsbürgerliches Ideal und wurden zur Zeit des Nationalsozialismus zum gesamtgesellschaftlichen Phänomen.“ Ein erstes Indiz dafür, dass das Mittelmeer durchaus schon vor den Fünfzigerjahren im Bewusstsein der Deutschen war.

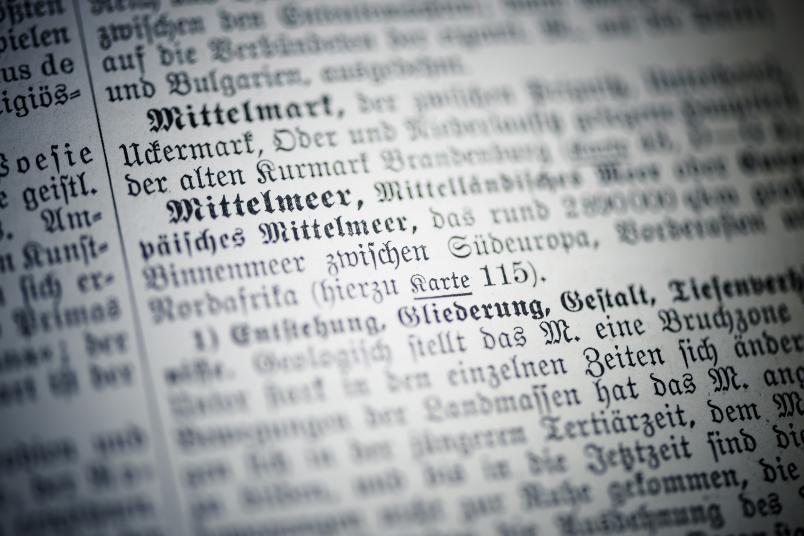

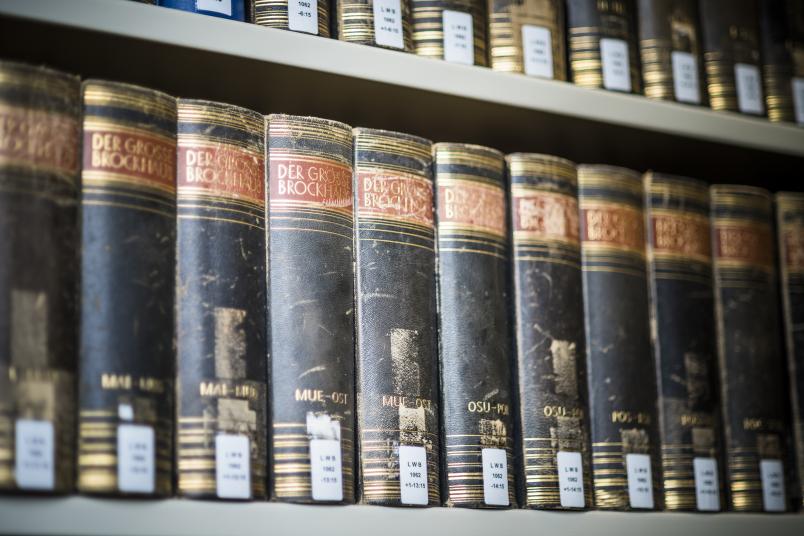

Um einen Einblick in das früher vorhandene Allgemeinwissen der Bevölkerung zu erlangen, kann Christine Isabel Schröder auf eine sehr nützliche Quellenform zurückgreifen: die Lexika von Brockhaus und Meyer, die das essenzielle Wissen zu einer bestimmten Zeit beinhalten.

Ausgehend vom 19. Jahrhundert bis in die 1970er-Jahre schaute sie sich alle Ausgaben an. „Dabei fiel mir auf, dass es die Begriffe Mittelmeer und Mittelmeerraum, die aus dem heutigen Sprachgebrauch nicht mehr wegzudenken sind, vor dem Nationalsozialismus gar nicht gab“, so die Historikerin.

Im 1932 erschienenen Brockhaus-Band tauchte erstmals ein Eintrag zum Stichwort Mittelmeer auf, das vorher nur als Mittelländisches Meer bezeichnet wurde. Im heute „Brauner Meyer“ genannten Lexikon, den das Bibliographische Institut Leipzig unter nationalsozialistischer Regie zwischen 1936 und 1942 herausgab, war dann auch vom „Mittelmeerraum“ die Rede.

Der Begriff des Mittelmeerraums entstand

Der Raum stellte das zentrale Konzept der völkischen Geopolitik im Nationalsozialismus dar, die damals als Wissenschaft angesehen wurde, heute als Pseudowissenschaft verstanden wird; sie beschäftigte sich damit, wie die geografischen Gegebenheiten angeblich den Menschen, seine „Rasse“ und Lebensweise sowie die Politik bestimmten.

In der NS-Ideologie entstand die Vorstellung vom „Volk ohne Raum“, das neue Siedlungsgebiete brauchte, die durch die Ostexpansion erobert werden sollten. „Im lexikalischen Wissen existierte der Begriff des Mittelmeerraumes vor dem Nationalsozialismus schlichtweg nicht“, erklärt Schröder. „Es war stets von Region oder Gebiet die Rede.“

Überbleibsel aus der NS-Zeit

Der Raumbegriff, geprägt in der NS-Zeit, ist bis heute erhalten geblieben. Im „Großen Brockhaus“ von 1955 erhält der Mittelmeerraum zum ersten Mal einen eigenen, relativ langen Eintrag. Der Text befasst sich zu zwei Dritteln mit der Frühzeit und archäologischen Themen. Es folgt ein Abschnitt über das Mittelalter und die frühe Neuzeit sowie ein weiterer kurzer Absatz über die Bedeutung des Suez-Kanals im 19. Jahrhundert.

Anschließend schildert der Text, dass die USA nach dem Zweiten Weltkrieg wichtige strategische Positionen im Mittelmeer besetzten. „Dort steht nichts vom Krieg im Mittelmeerraum, in dem zehntausende Deutsche gekämpft haben“, sagt Christine Isabel Schröder. Und diese Lücke weisen die Lexika noch heute auf. Sie sei programmatisch für die deutsche Wissensgeschichte des Mittelmeers im 20. Jahrhundert.

Kriegsverbrechen am Mittelmeer kaum in Erinnerung

Die Kriegsverbrechen und Massenvernichtungen der Juden, die die Deutschen und ihre Verbündeten im mediterranen Gebiet begingen, sind kaum im Allgemeinwissen verankert. Dies sei umso frappierender, so Schröder, weil die Mittelmeerländer nach wie vor zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen gehören. Für ihre Postdoktorandenzeit hat die Wissenschaftlerin bereits ein Projekt geplant, in dem sie gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen die Wissenslücke zur Gewaltgeschichte des Mittelmeerraums schließen möchte.

Obwohl das Wissen über die Zeit von 1933 bis 1945 in den Konversationslexika nicht niedergeschrieben ist, setzen sich Diskurse aus dieser Zeit auch nach 1945 fort. Schröder: „Man spricht vielleicht nicht mehr von Geopolitik, aber Teile des Wissens davon sind erhalten geblieben.“

Ein Beispiel: Der „Große Brockhaus“, der kurz vor der nationalsozialistischen Herrschaft erschien, schreibt dem Mittelmeer eine verbindende Funktion zu – ein „Vermittler zwischen Orient und Okzident“. Die Ausgabe von 1955 stellt den Mittelmeerraum hingegen als Ansammlung von politisch zersplitterten Ländern voller Gegensätze dar; nun heißt es Orient versus Okzident.

Im lexikalischen Wissen wird das Mittelmeer also zunächst als Einheit entworfen und erst später durch die geopolitische Brille des Nationalsozialismus fragmentiert.

Christine Isabel Schröder

„Im lexikalischen Wissen wird das Mittelmeer also zunächst als Einheit entworfen und erst später durch die geopolitische Brille des Nationalsozialismus fragmentiert“, fasst die Wissenschaftlerin zusammen. „Und zwar mit einer bemerkenswerten Kontinuität über 1945 hinaus.“

Zweifellos war die Mittelmeerregion geopolitisch für die Nationalsozialisten nicht so interessant wie Russland oder Polen. Aber die mediterranen Länder bekamen durchaus Aufmerksamkeit, wie eine steigende Zahl der Publikationen Mitte der 1930er-Jahre zeigt.

Das Mittelmeer stets im Tornister

Im Leipziger Goldmann-Verlag erschien ab 1936 etwa die Reihe „Weltgeschehen“. Ganze elf Titel widmete sie dem Mittelmeer und seinen Anrainerstaaten.

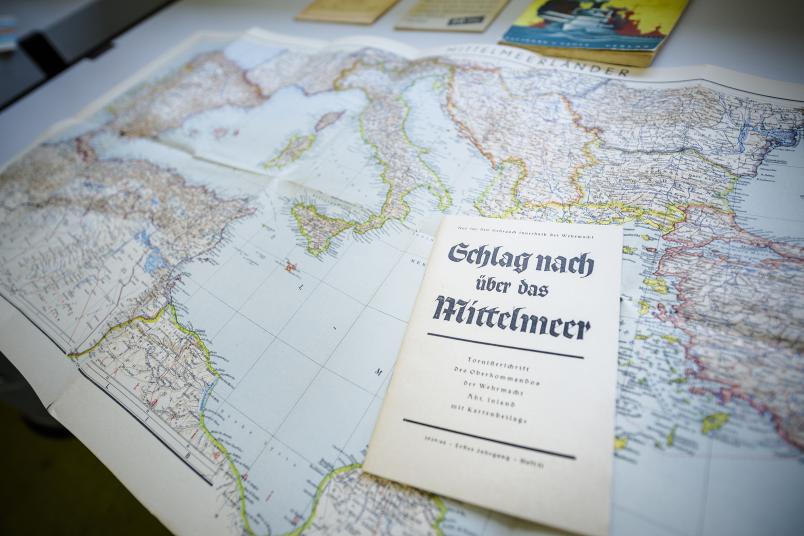

Das Mittelmeer tauchte auch in der „Schlag nach“-Reihe auf, die das Bibliographische Institut herausgab, das Mutterhaus des „Meyer“. Die Heftchen hatten den Anspruch, für wenig Geld Allgemeinwissen an die Leute zu bringen. Im Krieg wurden sie im Auftrag der Wehrmacht zu Hunderttausenden aufgelegt, um die Soldaten über ihre jeweiligen Einsatzgebiete zu informieren.

Dazu gehörte auch eine große aufklappbare Karte des Mittelmeerraums, die eine klare Vorstellung des zu erobernden Gebiets verschaffen sollte. „Die Soldaten trugen das Mittelmeer und seinen ‚Raum‘ mit sich im Tornister herum“, sagt die Bochumer Forscherin. Es war somit allgegenwärtig.

Heute wissen das aber nur noch wenige. Mit ihrer Arbeit möchte Christine Isabel Schröder das in Vergessenheit geratene Wissen über die mediterrane Region zur Zeit des Nationalsozialismus rekonstruieren. „Das Beseitigen dieses Nicht-Wissens ist die Basis für ein politisches und zivilgesellschaftliches Miteinander auf Augenhöhe“, sagt sie, „für eine versöhnliche Zukunft des euromediterranen Projekts.“