Bodenradar

Landminen mit neuer Technik aufspüren

In Kolumbien sind weite Landstriche mit Minen übersät. Mit herkömmlichen Techniken sind sie kaum zu finden.

Der Boden ist mit Blättern, Steinen und Wurzeln bedeckt, die hohen Bäume werfen ein Muster aus Licht und Schatten auf den Weg, der durch leicht gebirgiges Terrain führt. Auf den ersten Blick sieht der kolumbianische Urwald idyllisch aus. Doch der Schein trügt. Obwohl es keinen militärischen Konflikt in dem südamerikanischen Land gab, sind viele Landstriche mit Minen übersät. Guerillakämpfer und Mitglieder von Drogenkartellen haben sie dort ausgelegt.

Wie heimtückisch gut versteckt die Fallen sind, durften die RUB-Ingenieure Dr. Christoph Baer und Jan Barowski bei einem Besuch eines Trainingsgeländes für die Minensuche in Kolumbien selbst erfahren.

Zahlreiche Minen von Guerillas und Drogenkartellen

Über 9.000 Kolumbianerinnen und Kolumbianer fielen den Landminen in den Jahren 2000 bis 2012 zum Opfer. Konservative Schätzungen gehen von 200.000 weiteren Sprengfallen aus. Im vergangenen Jahr einigte sich die kolumbianische Regierung mit der FARC-Guerilla auf eine umfassende Minenräumung. Aber wie kann das in der Praxis funktionieren?

Die in Kolumbien ausgelegten Minen sind nicht industriell hergestellt. Korrekt bezeichnet heißen sie improvised explosive devices. Die Kämpfer haben sie aus den Alltagsgegenständen zusammengebaut, die sie gerade zur Verfügung hatten. „Das ist ein Problem für die Detektion“, weiß Christoph Baer vom Lehrstuhl für Elektronische Schaltungstechnik, den Prof. Dr. Thomas Musch leitet. „Mit dem Prinzip ‚Ich finde eine, ich finde alle‘ kommt man da nicht weiter.“

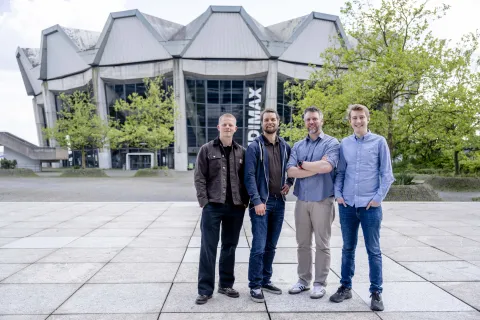

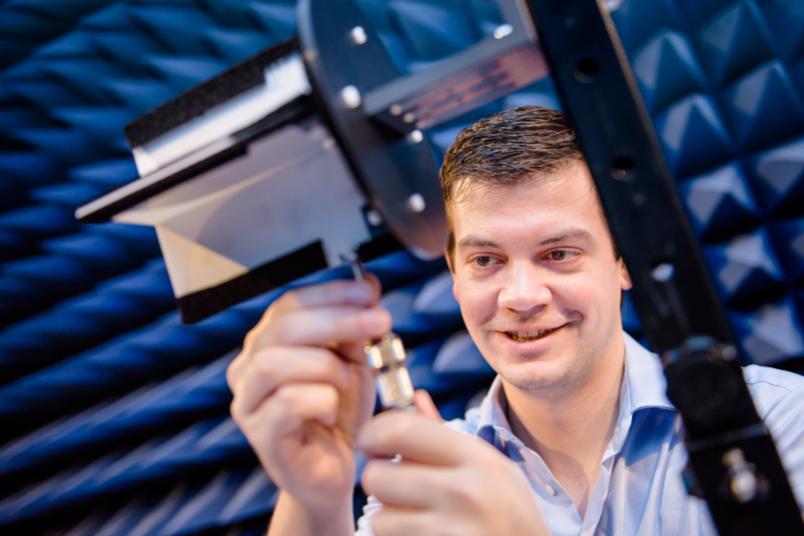

Gemeinsam mit Kollegen der Technischen Universität Ilmenau und mit kolumbianischen Partnern arbeiten die Bochumer Ingenieure daher an einer neuen Detektionsmethode, um die humanitäre Minensuche in Kolumbien voranzubringen. An der RUB kooperiert Christoph Baer zu diesem Zweck mit Jan Barowski und Jochen Jebramcik vom Lehrstuhl für Hochfrequenzsysteme, den Prof. Dr. Ilona Rolfes innehat.

Derzeit sucht das kolumbianische Militär hauptsächlich mit Metalldetektoren nach den Minen. Da diese aber nur wenig Metall enthalten, müssen die Detektoren sehr sensibel eingestellt sein und spüren daher auch alle möglichen anderen Gegenstände auf. „Von 2.000 gefundenen Objekten ist nur eines eine Mine“, berichtet Christoph Baer. Das macht die Suche sehr beschwerlich. Mit einer ausgeklügelten Radartechnik möchte das Team Abhilfe schaffen.

Ziel: Handheld-Gerät für die Minendetektion

Ziel ist es, ein Handheld-Gerät zu entwickeln, das verschiedenste Minentypen in unwegsamem Gelände zuverlässig detektiert und das man so leicht wie einen Metalldetektor tragen kann. „So weit werden wir in dieser Förderperiode aber nicht kommen“, sagt Baer.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt das Projekt „Humanitarian Microwave Detection of Improvised Explosive Devices in Colombia“, kurz Medici, zunächst für 24 Monate. Um einen Prototypen zu realisieren, so schätzen die Forscher, bräuchten sie noch einmal zwei bis drei Jahre.

In der aktuellen Förderphase wollen sie die technischen Grundlagen für die Konzeption eines Handheld-Geräts legen. Das Medici-Team setzt dabei auf das Bodenradarverfahren, das unter anderem in der Archäologie zum Einsatz kommt – herkömmliche Systeme reichen für ihre Zwecke allerdings nicht aus.

Bodenradar als Messtechnik

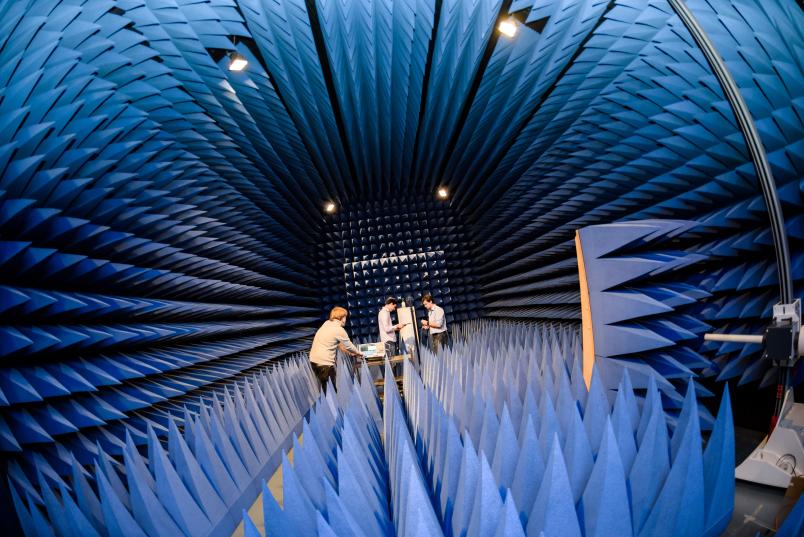

Prinzipiell besteht das Messsystem aus drei Hauptkomponenten: einer Antenne, einem Radar und einem System zur Positionsbestimmung. Das Radar enthält die elektronische Messtechnik, welche die Signale erzeugt, später wieder aufnimmt und auswertet. Die Antenne strahlt die vom Radar erzeugten Signale ab. Diese werden an Objekten im Boden reflektiert und anschließend von der Antenne wieder erfasst. Ein zusätzliches System zur Positionsbestimmung ermittelt kontinuierlich, an welcher Position sich das Messgerät in Bezug zum Boden befindet.

Antennen, die im erforderlichen Frequenzbereich von 500 Megahertz bis 4 Gigahertz arbeiten, gibt es zwar zu kaufen. Aber viele sind groß und schwer und somit für ein Handheld-Gerät ungeeignet.

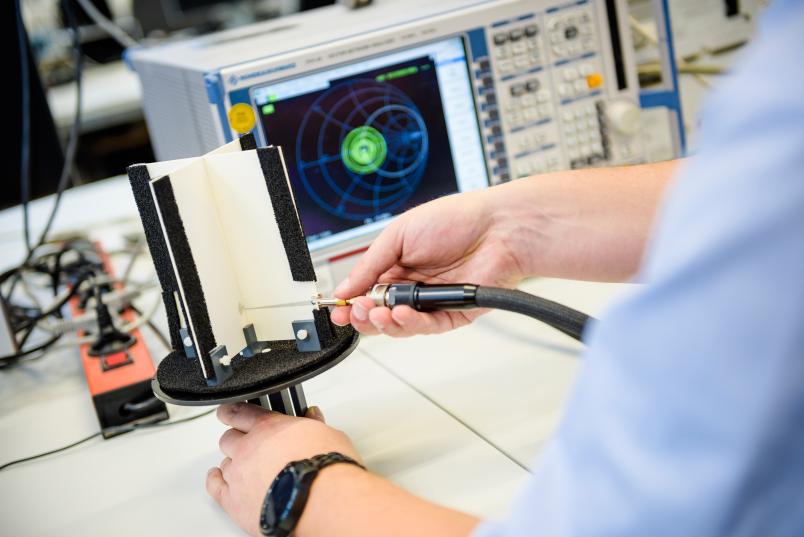

Also bauten die RUB-Forscher ein eigenes Modell und verzichteten dabei weitgehend auf Metall. Das spart zum einen Gewicht, hat aber noch einen weiteren Vorteil. Die Plastikoberfläche reflektiert die vom Boden zurückkehrenden Signale deutlich weniger als eine Metalloberfläche. Das beugt systematischen Messfehlern vor.

Das Radarsystem optimieren die Projektpartner der Technischen Universität Ilmenau. Für die Positionsbestimmung greifen die Ingenieure auf zuvor an der RUB entwickelte Technik zurück. Neben der Hardware sind die Algorithmen für die Signalverarbeitung entscheidend. Sie müssen erkennen, welche Objekte im Boden eine Mine sind und welche nicht.

Wir haben uns selbst Minen aus Gegenständen des alltäglichen Lebens gebaut.

Christoph Baer

„Uns war klar, dass wir Versuchsobjekte brauchen“, erzählt Baer. „Also haben wir uns selbst Minen aus Gegenständen des alltäglichen Lebens gebaut.“ Natürlich nicht mit echtem Sprengstoff und nur mit leeren Zündkapseln.

Minen erzeugen charakteristische Radarsignale

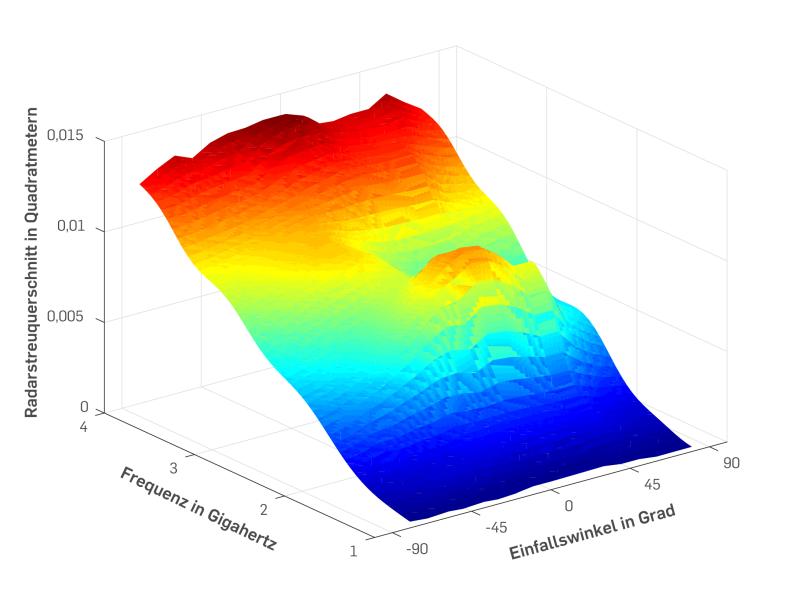

Die realen Minen bildeten die Forscher dann im Computer nach und simulierten das Radarsignal, das die jeweilige Mine erzeugen würde, den sogenannten Radarquerschnitt. Darin suchten sie Elemente, die für eine Mine charakteristisch sind, aber nicht etwa für einen Stein oder eine Schraube.

Der Metallzünder reflektiert die eingestrahlten Antennensignale besonders stark, aber auch der umgebende Sprengstoff und andere Komponenten beeinflussen den Radarquerschnitt. Jeder Minentyp bringt also einen charakteristischen Radarquerschnitt hervor. Damit können sich die improvised explosive devices im Boden von anderen Objekten unterscheiden lassen.

Wichtig ist, dass der Detektionsalgorithmus möglichst viele verschiedene Typen kennt. Deswegen gaben Jan Barowski und Christoph Baer ihren Studierenden und Kollegen eine besondere Aufgabe: „Sie sollten von zuhause irgendein Behältnis mitbringen und daraus eine Mine basteln. Denn hätten wir alle selbst gebaut, hätten sie am Ende doch wieder alle gleich ausgesehen“, so Baer. Aus den im Computer nachgebauten Minen können die Forscher außerdem virtuell neue Kombinationen erschaffen. Das steigert die Vielfalt zusätzlich.

Signale müssen scharf gestellt werden

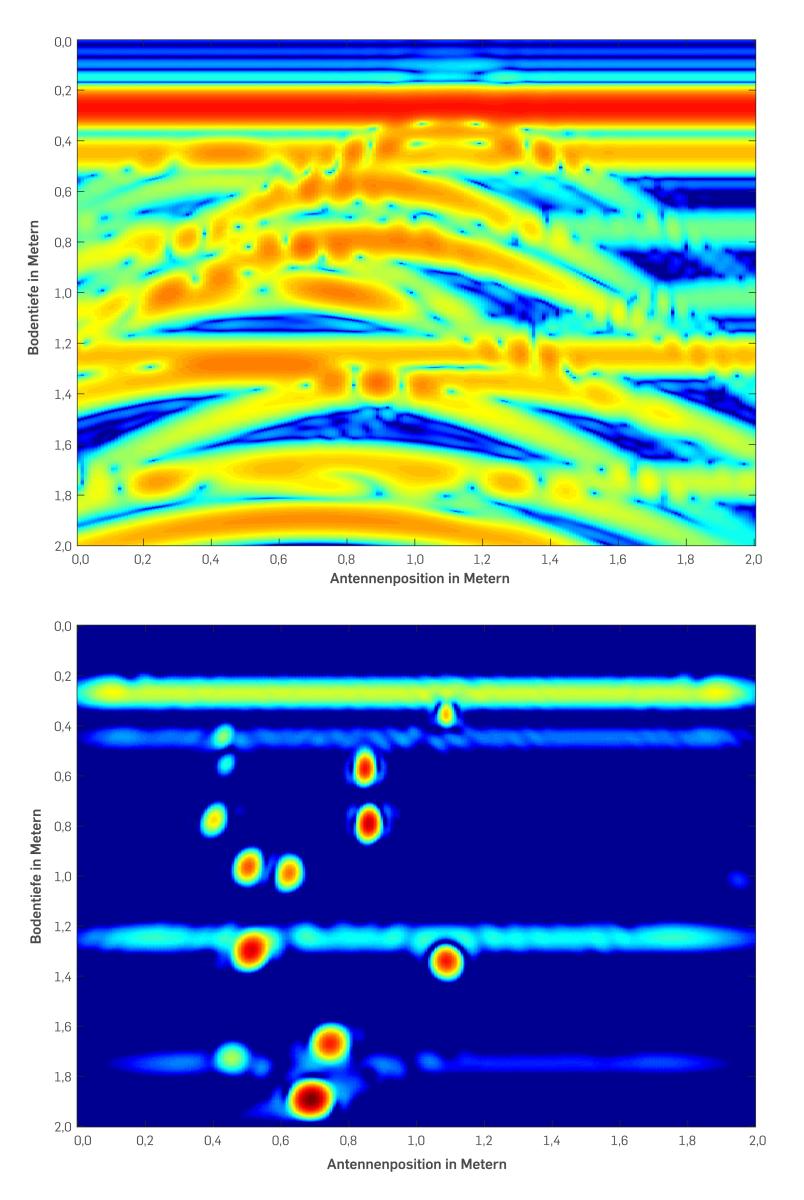

Für die Minendetektion braucht es aber noch mehr. Denn bevor sich mit einer Bodenradarmessung ein Signal mit einem bestimmten Radarquerschnitt identifizieren lässt, müssen zuvor die Rohdaten verarbeitet werden. „Wenn man mit unserem Radar misst, ist das zunächst, wie wenn man durch eine Kamera ohne Linse schaut“, erklärt Jan Barowski. „Es fehlt die Optik, die das Ganze scharf stellt.“

In Wirklichkeit punktförmige Objekte sehen in den Radarbildern wie gekrümmte Linien aus. Mittels Signalverarbeitung können die Forscher die Linien in Punktobjekte umrechnen. Durch dieses digitale Fokussieren können sie Objekte in unterschiedlichen Tiefen scharf stellen. Das wäre mit nur einer Linse nicht möglich.

Die Herausforderung dabei ist, die Technik in Echtzeit anzuwenden. Barowski: „Derjenige, der das Radargerät in der Hand hält, soll sofort ein Bild sehen.“ Die Daten können also nicht erst aufwendig am Computer nachbearbeitet werden. Lösen wollen die Wissenschaftler das Problem mit einem field programmable gate array, einem Stück Hardware, das sie auf eine bestimmte Aufgabe trimmen können.

Im Signalverarbeitungsprozess entfernen die Ingenieure zunächst störende Signale von Erdschichten aus den Bildern, stellen dann auf die Punktobjekte scharf und vergleichen die Eigenschaften von deren Signalen mit bekannten Radarquerschnitten verschiedener Minentypen oder anderer Objekte. So wollen sie die relevanten von den irrelevanten Gegenständen im Boden unterscheiden. In den Prozess müssen sie schlussendlich noch die Informationen aus dem Positionsmesssystem einbeziehen.

Die Antennen und ein Radar hat das deutsche Forschungsteam bereits im Oktober 2015 für erste Tests nach Kolumbien gebracht. Um Transportschäden zu vermeiden, schickten die Bochumer die Antennen in Einzelteilen nach Südamerika. Dort bauten sie sie mit kolumbianischen Studierenden zusammen.

Erste Tests in Kolumbien bereits gelaufen

„Es ist uns ein Anliegen, in dem Projekt auch unsere Expertise, die die kolumbianischen Partner derzeit nicht haben, weiterzugeben“, erzählt Christoph Baer. „Deswegen haben wir alles in enger Zusammenarbeit mit den Studierenden vor Ort gemacht.“

Natürlich lernten auch die RUB-Forscher etwas auf ihrer Reise nach Südamerika – vor allem beim Besuch des Trainingsgeländes, auf dem das Militär die Minensuche probt. Baer: „Spätestens danach wussten wir, dass wir zwar ein Minensuchgerät bauen können, aber vor Ort zu suchen, das könnten wir auf keinen Fall.“

Für uns war klar, dass es in diesem Projekt keine Patente geben wird.

Christoph Baer

Das Medici-Team hofft nun auf eine Anschlussfinanzierung, um das Projekt bis zu einem funktionstüchtigen Prototypen weiterverfolgen zu können. Eine Vertreterin der deutschen Botschaft in Kolumbien und die kolumbianische Regierung kündeten bereits an, ein Schreiben aufzusetzen, um Außenstehenden zu verdeutlichen, wie wichtig das Projekt für das Land sei.

„Alle Minen müssen gefunden werden, denn es geht um humanitäre Minensuche“, betont Christoph Baer. „Und deshalb ist auch klar, dass es in unserem Projekt keine Patente geben wird.“ Schlimm genug sei es, dass diese Art von Forschung überhaupt nötig sei. Profit wollten sie aus ihrer Arbeit auf keinen Fall schlagen. „Es geht darum zu helfen.“