Natur als Vorbild

Elektronische Mikro-Labore steuern chemische Prozesse von innen

Autonome Mikro-Labore, so groß wie Zellen, die den menschlichen Körper von innen überwachen – noch ist das Fiktion. Aber einige grundlegende Schritte sind gemacht.

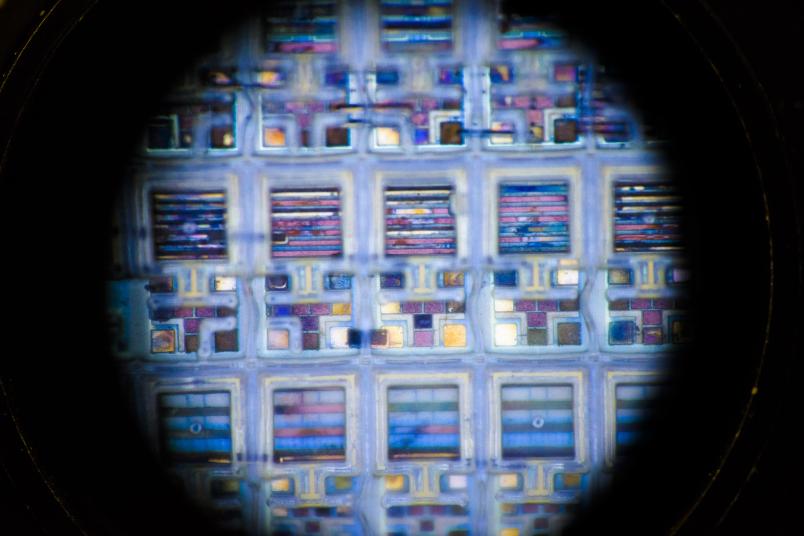

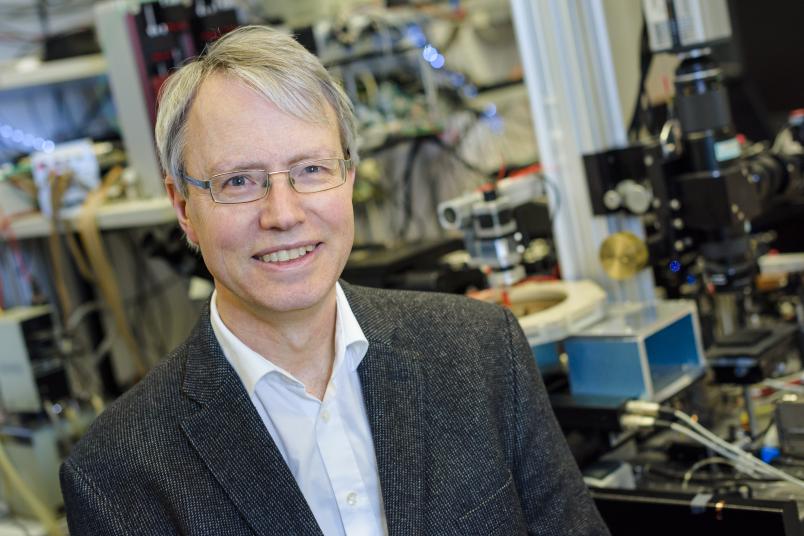

Als Labore auf einem Chip bezeichnet Prof. Dr. John McCaskill die winzigen elektronischen Bauteile, die er gemeinsam mit zahlreichen Partnern in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Gerade einmal 140 mal 140 mal 60 Mikrometer groß sind sie aktuell, können Informationen austauschen, verschiedene chemische Reaktionen in wässriger Lösung steuern oder Informationen aus ihrer Umgebung aufnehmen. Eines Tages sollen sie sich selbstständig zu Paaren zusammenfinden können und auch fähig zur Evolution sein. Bei der Konstruktion dieser Mikro-Agenten haben sich die Forscher das ein oder andere aus der Natur abgeschaut.

Das, was die Natur kann, sollten wir mit sehr viel Ehrfurcht betrachten.

John McCaskill

Was die Mikro-Labore können, mag einige an Szenarien aus Science-Fiction-Filmen erinnern, in denen sich künstliche Einheiten autark zu größeren Organismen entwickeln und außer Kontrolle geraten. „Davon, dass so etwas möglich ist, sind wir aber sehr, sehr weit entfernt“, beruhigt John McCaskill, Leiter der Gruppe Microsystems Chemistry and Biomolecular Information Processing. „Das, was die Natur kann, sollten wir mit sehr viel Ehrfurcht betrachten. Selbst wenn unser Projekt hundertprozentig erfolgreich sein sollte, werden unsere Mikro-Labore nicht mal einen Bruchteil von dem können, was lebende Zellen im Hinblick auf die Evolution leisten.“

Unser Ziel war es, die Nabelschnur zur Laborsteuerung zu kappen.

John McCaskill

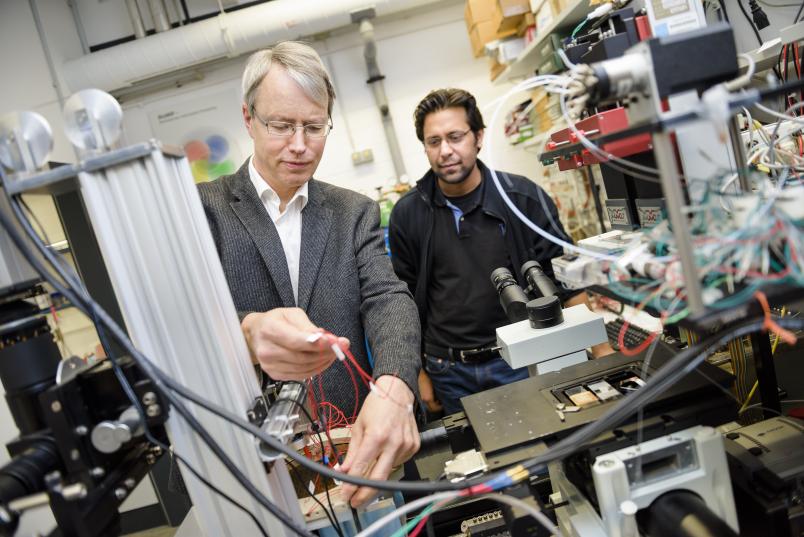

McCaskill beschäftigt sich schon lange damit, wie man chemische Prozesse elektronisch kontrollieren kann. „Wenn wir sie von außen steuern wollen, brauchen wir vergleichsweise riesige komplizierte Interface-Strukturen“, erklärt der biophysikalische Chemiker. Also überlegte er, ob es möglich sein könnte, die Prozesse von innen heraus zu kontrollieren. „Unser Ziel war es, die Nabelschnur zur Laborsteuerung zu kappen“, so McCaskill. Das würde viele neue Anwendungen ermöglichen.

Die Mikro-Labore können sowohl chemische Signale wahrnehmen als auch Reaktionen dirigieren, und zwar überall dort, wo große Instrumente nicht hingelangen oder stören würden – zum Beispiel im menschlichen Körper. McCaskill veranschaulicht: „Man muss sich nur vorstellen, was ein Chemiker alles machen könnte, wenn er so klein wie eine Zelle wäre.“

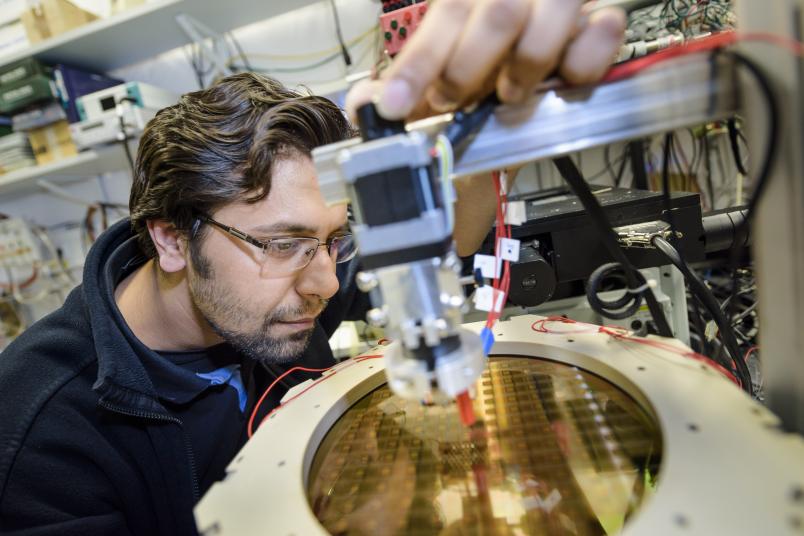

Um die Mikro-Agenten zu realisieren, mussten die Forscher zunächst die erforderlichen elektronischen Komponenten in winzigem Format entwerfen, herstellen lassen und den kompletten Fabrikationsprozess der sich darauf aufbauenden Mikrosysteme austüfteln. Viele der angewandten Methoden lehnten sie an Prozesse an, die auch für die Produktion herkömmlicher Mikrochips genutzt werden.

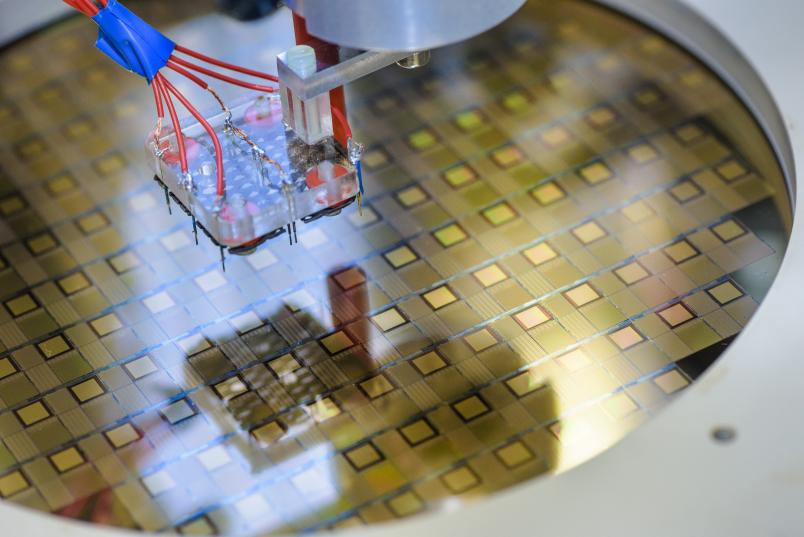

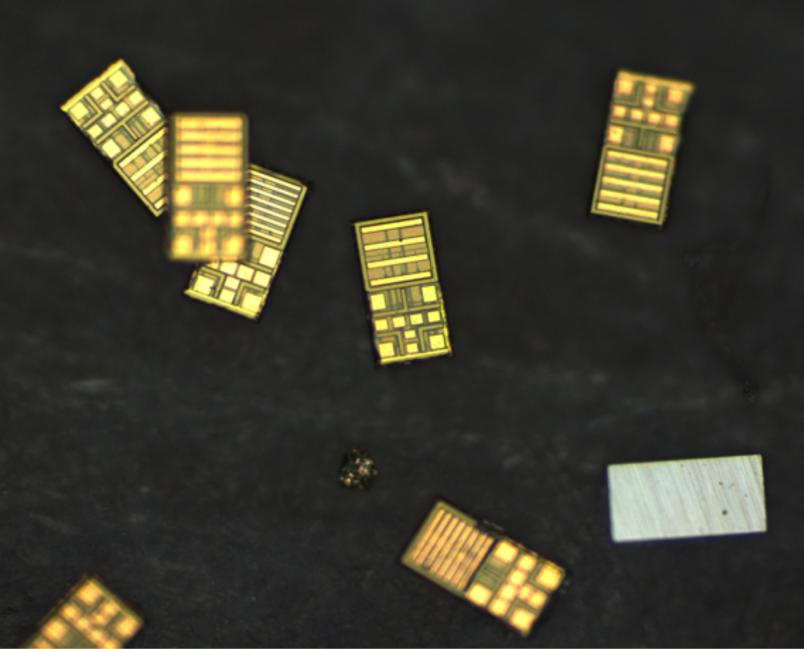

Auf einer dünnen Scheibe, dem Wafer, stellen die Wissenschaftler 10.000 Mikro-Labore auf einmal her. Schritt für Schritt bauen sie auf dem Wafer die elektronischen Schichten auf und versehen sie mit einem Überbau, der später zum Beispiel die Stromversorgung beherbergt. Spezielle Beschichtungen schützen die Elektronik, damit sie auch in wässriger Lösung funktioniert. Am Ende lassen die Forscher aus dem Wafer die einzelnen Einheiten herausschneiden. Nach rund drei Jahren Forschung im EU-Projekt „Microscopic Chemically Reactive Electronic Agents“, kurz Micreagents, sind die Mikro-Labore schon zu einigem fähig.

Stromversorgung an Bord

Für die Mikro-Labore, auch Lablets genannt, haben die Wissenschaftler einen Super-Kondensator entwickelt. Er speichert derzeit so viel Energie, dass die Mikro-Agenten 20 Minuten lang autark ihrer Arbeit nachgehen können. Alle Prozesse sind so optimiert, dass sie möglichst wenig Strom verbrauchen.

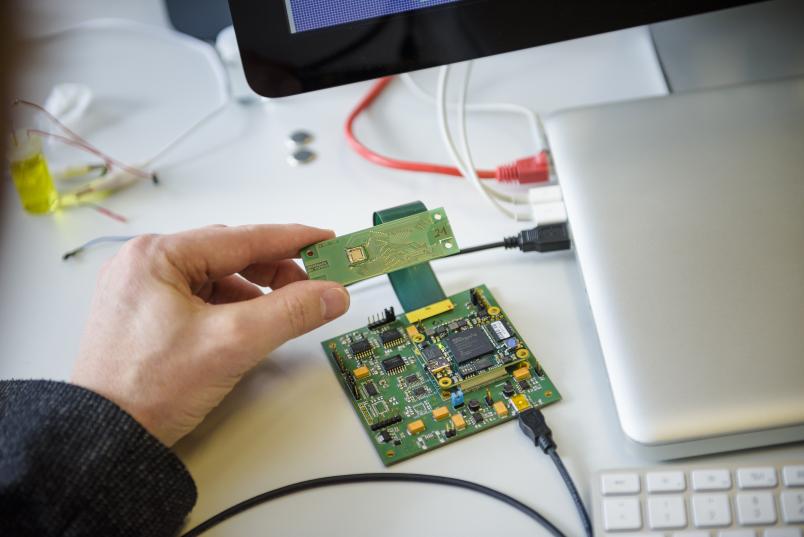

Derzeit müssen die Lablets noch in ein Dock zurückkehren, um sich aufzuladen; dabei handelt es sich um eine smarte Oberfläche, die mit einem Computer in der Außenwelt verbunden ist. Über das Dock können die Forscher die Mikro-Labore auch programmieren. Eines Tages soll die Oberfläche nicht mehr nötig sein. Ideen, wie die Lablets ihre Energie direkt aus der umgebenden Lösung beziehen könnten, gibt es bereits.

Die Umgebung beeinflussen

Winzige Elektroden in den Mikro-Laboren können chemische Reaktionen auslösen – welche hängt unter anderem von den in der Umgebung verfügbaren Molekülen ab. Eine Spannung, die an der Elektrode anliegt, kann die Energie liefern, die es braucht, um eine Reaktion in Gang zu setzen. Unterschiedliche Spannungen starten unterschiedliche Reaktionen. Letztlich entscheidet auch das Material der Elektrodenoberfläche, welche chemischen Prozesse ausgelöst werden.

Durch die Prozesse können sich Substanzen auf der Elektrode ablagern und die Oberfläche verändern; das bewirkt, dass das Mikro-Labor andere Reaktionen als zuvor starten kann. Die Historie, welche Spannung wann angelegt war, entscheidet, welche Moleküle sich auf der Elektrode ablagern und somit welche Reaktionen als Nächstes folgen können.

Die Forscher können in die Lablets eine Sequenz von Spannungssignalen einprogrammieren, die ähnlich wie das Erbgut in lebenden Zellen funktioniert: Die DNA gibt vor, welche chemischen Prozesse die Proteine in einer lebenden Zelle steuern. Die Spannungssequenz bestimmt, welche chemischen Prozesse die Lablets in ihrer Umgebung auslösen.

In den Mikro-Laboren fungieren die elektrischen Signale somit wie eine DNA-Sequenz, die in chemische Produkte übersetzt wird. Ein begrenztes Repertoire an chemischen Reaktionen hat das Micreagents-Team bereits getestet; zum Beispiel können die Lablets den pH-Wert der umgebenden Lösung ändern oder Reaktionen anstoßen, die Licht erzeugen.

Wahrnehmen und bewegen

Natürlich können die Mikro-Labore ihre Umgebung nicht nur beeinflussen, sondern auch wahrnehmen, etwa messen, wie hoch die Konzentration eines Stoffes ist. Dadurch sind sie prinzipiell in der Lage, sich – ähnlich wie Bakterien – entlang eines Konzentrationsgefälles zu bewegen, zum Beispiel dorthin zu schwimmen, wo die größte Menge einer bestimmten Substanz vorhanden ist.

Autonom bewegbare Mikro-Labore hat die Gruppe um McCaskill allerdings noch nicht im Experiment getestet. Manche der Lablets sind aber bereits für diese Aufgabe konzipiert.

Hierfür wird Elektroosmose als Motor verwendet: Elektroden können geladene Teilchen in der Nähe ihrer Oberfläche beschleunigen. Diese reiben sich mit den Teilchen der darüberliegenden Flüssigkeit, sodass die Flüssigkeit beschleunigt wird. Die Beschleunigung überträgt sich auf die weiter oben liegenden Schichten; es entsteht ein Fluss. Würde man diesen durch die Düse eines Lablets leiten, könnte man einen Rückstoß erzeugen. Damit könnten die Lablets zwar keine Geschwindigkeitsrekorde brechen, aber sich zumindest innerhalb von Sekunden um den eigenen Durchmesser fortbewegen.

Auf der Oberfläche andocken

Über das Dock können die Chemiker ihre Mikro-Labore programmieren und mit Strom versorgen. Doch dazu müssen diese den Weg zur Oberfläche finden, dort für eine Weile verharren und sich dann wieder lösen. Damit das funktioniert, haben Projektpartner die Lablets mit DNA-Molekülen ausgestattet. Diese liegen in der Natur als Doppelstränge mit komplementären Sequenzen vor, die sich spontan zusammenfinden.

Dock und Mikro-Labor versahen die Chemiker mit komplementären DNA-Strängen. Damit diese sich nur auf Wunsch zusammenfügen, wandten sie einen Trick an: Sie modifizierten die DNA-Sequenzen so, dass sie nur bei einem bestimmten pH-Wert aneinander binden können. Wenn ein Lablet auf der Oberfläche andocken soll, bringt ein elektronisches Signal eine chemische Reaktion in Gang, die den pH-Wert der Umgebung ändert; das befähigt das DNA-Molekül, sich mit dem komplementären Strang auf der smarten Oberfläche zusammenzutun.

Paare bilden und kommunizieren

Nicht nur mit dem Dock sollen sich die Lablets verbinden, sondern auch miteinander. Zwei Mikro-Labore bilden so zum Beispiel einen gemeinsamen Reaktionsraum. Damit können sie Chemikalien gezielt konzentrieren, verarbeiten und wieder in die Lösung abgeben. Sie können aber auch Informationen austauschen.

Noch funktioniert das nicht mit Lablet-Paaren, sondern nur, wenn die Mikro-Agenten extern verdrahtet sind. Aber dieses Ziel wollen die Forscher im Projekt noch erreichen. Prinzipiell sind die Lablets so angelegt, dass sie ihre Programmierung auf andere Einheiten übertragen können, indem sie eine Sequenz von Spannungssignalen weitergeben. Auf diese Weise könnten die Lablets Informationen vom Dock zu anderen Lablets in der Lösung transportieren.

Sich selbst weiterentwickeln

Eine große Stärke von lebenden Zellen, dass sie zur Evolution fähig sind. Noch können die Mikro-Labore nichts Vergleichbares, aber prinzipiell ist das denkbar. Sie sind so konstruiert, dass ein Lablet ein anderes Lablet programmieren kann, indem es seine Spannungssignale überträgt; damit vererbt es praktisch seine elektronischen Gene, und diese bestimmen, welche chemischen Reaktionen das Mikro-Labor ausführen kann.

Den Übertragungsprozess können die Wissenschaftler leicht so anlegen, dass er nicht perfekt funktioniert. Dann würde es Variationen in der weitergegebenen elektronischen Information geben, die den Mutationen in Genen von lebenden Zellen entsprächen. Diese Variationen würden bewirken, dass die neu programmierten Lablets andere chemische Reaktionen auslösen können als die Lablets, von denen das Erbgut ursprünglich stammte.

Mit Hochdruck arbeitet das Projektteam nun daran, alle entwickelten Funktionen in einem einzigen Lablet zu integrieren. Bereits jetzt sind entscheidende Schritte auf dem Weg zu einer Mikro-Chemie gemacht, die in unserer Welt voller Nanostrukturen sinnvoll erscheint. „Unsere heutige Produktionswelt“, so sagt McCaskill, „ist auf kleinstmögliche Strukturen getrimmt. Aber fast alles wird mit riesigen Apparaten gemacht.“

Ressourcensparend und nachhaltig sei es aber, mit kleineren, sich selbst steuernden Werkzeugen zu hantieren.