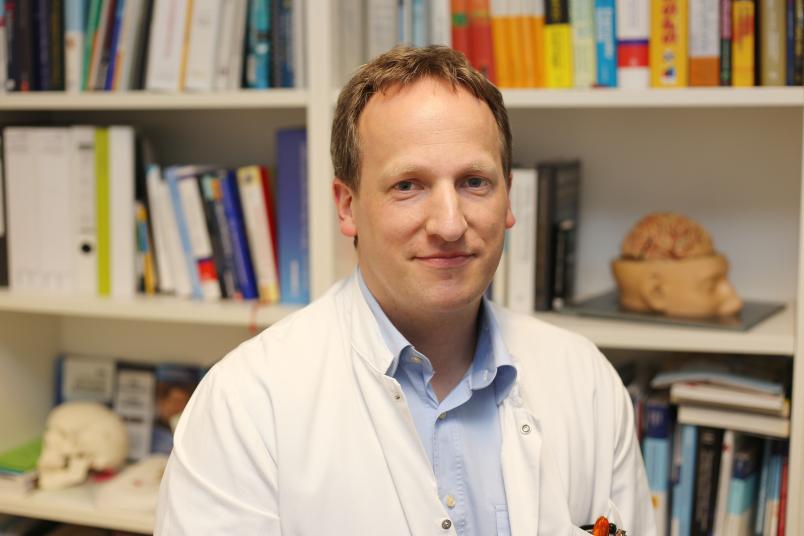

Interview

Wenn es um den Lappen geht

Autofahren ist für die meisten Menschen wie Essen und Schlafen: Natürlich kann, darf und tut man es. Aber was passiert, wenn die Fahrtauglichkeit in Frage steht?

Privatdozent Dr. Oliver Höffken ist Neurologe und Verkehrsmediziner in der Neurologischen Klinik der RUB im Universitätsklinikum Bergmannsheil. Er weiß, wie man testet, ob jemand mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen noch fahrtauglich ist. Im Rubin-Interview erklärt er den Prozess.

Wie kommen betroffene Fahrer überhaupt dazu, eine Prüfung machen zu lassen? Von sich aus doch bestimmt nicht?

Es gibt zwei Wege in die Fahrtauglichkeitsprüfung: Entweder ein Patient ist wegen irgendeiner Erkrankung in der Klinik oder in ärztlicher Behandlung und wird vom Arzt darauf hingewiesen, dass die Erkrankung selbst oder auch die Medikamente dagegen die Fahrtauglichkeit einschränken könnten. Dann gilt formal zunächst einmal, dass man nicht mehr Auto fahren sollte, bis erwiesen ist, dass man fahrtauglich ist.

Viel häufiger ist es aber so, dass Fahrerinnen oder Fahrer bei einer Polizeikontrolle auffallen, weil sie zum Beispiel Schlangenlinien fahren oder Koordinationsstörungen haben oder irgendetwas anderes nicht normal erscheint. Die Polizei schaltet dann die Führerscheinbehörde ein, die den Fahrer anschreibt und eine Frist setzt, innerhalb derer ein Gutachten zur Fahrtauglichkeit vorgelegt werden muss. Im schlimmsten Fall kann die Polizei den Führerschein natürlich auch sofort einziehen.

Und wie geht es dann weiter?

Die Untersuchung richtet sich immer danach, welcher Aspekt der Fahrtauglichkeit überprüft werden muss. Danach wird auch der ärztliche Gutachter ausgewählt. Die Behörde hat entsprechende Register, in denen Mediziner mit der Zusatzqualifikation „Verkehrsmedizinische Begutachtung“ gelistet sind – die können Ärzte jeder Fachrichtung erwerben.

Der Fahrer muss die Kosten selbst tragen.

Wenn man jemand passenden gefunden hat, wendet sich der Betroffene an ihn. Der Fahrer ist in dem Fall übrigens auch der Auftraggeber des Gutachtens und muss die Kosten selbst tragen. Je nach Aufwand können sie unterschiedlich ausfallen. Bei uns geht es so bei 200 Euro los. Für den Betroffenen ist das natürlich sehr unangenehm: Der Führerschein womöglich in Gefahr und dann muss man auch noch selbst die Untersuchung bezahlen.

Und wie verläuft so eine Untersuchung? Gibt es da standardisierte Verfahren?

Auch das hängt davon ab, welche Einschränkung der Betroffene hat; die Entscheidung über die Testverfahren trifft letztlich der Gutachter: Er richtet sich nach den Vorgaben der Fahrerlaubnisverordnung und der entsprechenden Begutachtungsleitlinien, die abhängig von der Einschränkung nicht selten einen Ermessensspielraum lassen.

Bei uns in der Klinik haben wir es häufig mit Patienten mit einer Querschnittslähmung zu tun, mit Schädel-Hirn-Traumata, Schlaganfällen, fortschreitenden Muskelerkrankungen, Schläfrigkeit bei Schlafstörungen oder Schmerzpatienten, die entsprechende Medikamente einnehmen. Man prüft dann zum Beispiel die Konzentrations- und Auffassungsfähigkeit anhand von Tests, in denen der Proband sich Bilder merken oder eine Linie verfolgen muss.

Die Belastbarkeit wird getestet, indem auf verschiedene Tonsignale hin mit Händen oder Füßen Tasten gedrückt werden müssen. Um die Auswirkungen von Schläfrigkeit zu prüfen, lässt man die Betroffenen eine halbe oder eine Stunde lang schnell auf einen seltenen Reiz reagieren. Abhängig von der Fragestellung ist manchmal eine erweiterte EEG-Testung zur Objektivierung der Schläfrigkeit notwendig.

Aufwändiger ist es zum Beispiel bei Patienten nach Schädel-Hirn-Trauma, etwa bei einer Frontalhirnschädigung. Die kann dazu führen, dass die Betroffenen impulsiv werden und schlecht Dinge hintereinander abarbeiten können. Um die Fahrtauglichkeit zu prüfen, ist in diesem Fall eine genaue neuropsychologische Testung nötig, manchmal auch eine Fahrprobe. Auch bei psychischen Störungen nach Arbeitsunfällen ist diese manchmal notwendig, und da ist dann neben einem Fahrlehrer auch ein Psychologe mit im Auto.

Wie fällt dann die Entscheidung, ob jemand fahrtauglich ist oder nicht?

Die letzte Entscheidung liegt bei der Behörde, wir Mediziner sprechen nur eine Empfehlung aus. Je nach den Vorgaben der Fahrerlaubnisverordnung und der Begutachtungsleitlinien haben wir bei vielen Einschränkungen einen gewissen Ermessensspielraum. Bei einigen Erkrankungen sind die Regelungen recht präzise, so zum Beispiel bei Epilepsie.

In allen Fällen muss man sorgfältig abwägen. Ein schlechtes Ergebnis in einem Test kann durch ein gutes in einem anderen zum Beispiel relativiert werden. Ich muss auch immer die Persönlichkeit des Betroffenen einbeziehen: Ist er oder sie einsichtig? Wie verantwortungsbewusst wirkt die Person?

Strenger sind die Regeln bei Berufskraftfahrern.

Manchmal kann man die Empfehlung für bestimmte Auflagen aussprechen, beispielsweise für den Umbau des Autos oder für die Nutzung einer Automatikschaltung, zum Beispiel nach dem Verlust einer Gliedmaße oder bei einer Lähmung, die nur ein Bein betrifft. Bei vielen fortschreitenden Erkrankungen, so zum Beispiel den Muskelerkrankungen, vereinbaren wir sinnvolle Kontrollintervalle, zum Beispiel ein Jahr.

Strenger sind die Regeln bei Berufskraftfahrern, also LKW-Fahrern oder Fahrern, die Personen befördern. Da gibt es bestimmte Werte in Tests, die dazu führen, dass man keine Fahrtauglichkeit bescheinigen kann. Berufskraftfahrer müssen sich alle fünf Jahre zum Nachweis ihrer Fahrtauglichkeit einem Gesundheitscheck unterziehen, ab 50 alle zwei Jahre zusätzlich zu Tests zur Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit sowie Aufmerksamkeit.

Halten Sie es für sinnvoll, wenn jeder seine Fahrtauglichkeit regelmäßig überprüfen lassen müsste, zum Beispiel ab einem gewissen Alter?

Das ist schwierig. Es altert ja nicht jeder gleich. Bereits im Alter von 60 öffnet sich eine große Schere. Während die einen noch fit und jung sind, sind die anderen schon deutlich eingeschränkt und haben vielfältige Erkrankungen. Zudem werden neben einer Vielzahl an verordneten Medikamenten zusätzlich mehrere frei verkäufliche Präparate eingenommen, die häufig, ohne Wissen des Patienten, in ihrer Kombination auch die Fahrtauglichkeit einschränken können.

Ab einem Alter von 80 geht man davon aus, dass fast jeder eindeutige Zeichen eines biologischen Alterns mit altersbedingten Erkrankungen zeigt. Aber gerade Ältere sind auch oft stark aufs Auto angewiesen, es ist manchmal die einzige Möglichkeit, mobil und unabhängig zu sein, besonders auf dem Land.

Jeder ist angehalten, seine Fahrtauglichkeit vor und ständig während jeder Fahrt zu überprüfen.

Im Grunde ist jeder angehalten, seine Fahrtauglichkeit vor und ständig während jeder Fahrt zu überprüfen. Streng genommen gilt, dass die Fahrtauglichkeit auch bei der Neueinnahme von Antidepressiva oder Schlafmitteln oder bei Neudiagnose eines Diabetes oder Bluthochdruck aufgrund von Schwankungen per se als eingeschränkt angesehen wird. Betroffene müssten also das Auto erst einmal für einige Zeit stehenlassen, bis sich zeigt, ob sie wirklich fahrtauglich sind.

Natürlich ist das kaum praktikabel. Und wenn wir ehrlich sind, hat auch jeder Fahrer schon Situationen erlebt, in denen er oder sie nicht fahrtauglich war, zum Beispiel einfach bei großer Müdigkeit, nach der Nachtschicht oder weil man schlecht geschlafen hat. Das kann dann zum Beispiel durch langjährige Fahrpraxis aufgefangen werden. Das muss man auch immer berücksichtigen.

Wichtig ist sicherlich, dass man verantwortungsvoll mit dem Autofahren umgeht – und das tun ja gerade viele ältere Leute, die sagen, ich fahre nur noch bei Tag oder nur noch vertraute Strecken und nicht mehr so schnell.

Was auf jeden Fall sinnvoll wäre, wäre ein stärkeres Gewicht der Verkehrsmedizin in der Medizinerausbildung. In meinem Studium kam sie so gut wie gar nicht vor. Ich würde mir wünschen, dass das Thema Fahrtauglichkeit in einem offenen Gespräch zwischen dem Patienten und dem behandelnden Facharzt oder Hausarzt zur Sprache kommt, weil viele Erkrankungen schleichend und daher häufig unbemerkt voranschreiten und die Betroffenen Einschränkungen daher nicht erkennen.