Philosophie

Gesundheit ohne Grenzen?

Ist es fair, dass Übergewichtige genauso viel für ihre Versicherung zahlen wie gesundheitsbewusste Personen? Diese und andere Fragen zu einem gerechten Gesundheitssystem stellt sich Philosophin Corinna Rubrech.

Das Gesundheitswesen westlicher Industriestaaten hat zunehmende Finanzierungsprobleme: Der technologische Fortschritt schreitet voran und ermöglicht immer neue aufwendige Behandlungsverfahren. Zugleich altert die Bevölkerung, sodass der Bedarf nach Pflegeleistungen und Behandlungen von chronischen Krankheiten steigt.

Wissenschaftler und Politiker fordern daher eine grundlegende Reform, damit die Gesundheitsversorgung auch in Zukunft finanzierbar bleibt. Doch wie soll das neue System gestaltet werden, damit es im Gesundheitswesen – über ökonomische Anforderungen hinaus – auch gerecht zugeht?

Eine Frage, die besonders kontrovers diskutiert wird, betrifft das Verhältnis zwischen dem Markt und dem Staat im Gesundheitswesen. Soll der Einzelne sich auf einem freien Markt um seine Versicherung kümmern, oder zeichnet die Gesellschaft dafür verantwortlich, dass jeder Bürger eine medizinische Versorgung erhält?

Die Vertreter einer Marktlösung und die Anhänger eines staatlichen Systems stehen seit Jahren in einem Widerstreit, was sich derzeit in den USA beispielhaft beobachten lässt. Die Befürworter einer marktbasierten Versorgung betonen die Effizienz ihres Systems und heben hervor, dass jeder Bürger die Freiheit haben sollte, sich für oder gegen eine Versorgung auszusprechen.

Jeder hat das Recht auf eine Grundversorgung

Eine solche Begründung scheint aber zu kurz zu greifen, da sie verkennt, dass jede Person das Recht auf eine grundlegende Gesundheitsversorgung hat. Es ist Aufgabe des Staates, diesem Anspruch – auch mithilfe von Marktmechanismen – gerecht zu werden.

Wenn nun der Staat die zentrale Instanz ist, um die begrenzten Mittel zu verteilen, wie soll er festlegen, wer dieser Mittel besonders akut bedarf, welcher Patient also Priorität vor anderen genießt? Und welche medizinischen Leistungen Vorrang vor anderen Behandlungsverfahren haben? Um diese Fragen zu beantworten, sind ausgewiesene Kriterien notwendig, die sicherstellen, dass die Verteilung nicht willkürlich und verdeckt stattfindet.

Das Gesundheitssystem philosophisch betrachtet

In meiner Arbeit möchte ich mich aus der philosophischen Perspektive mit diesen Fragen auseinandersetzen und verschiedene Vorschläge in den Blick nehmen, die Gesundheitsökonomen für eine Neugestaltung der Gesundheitsversorgung vorbringen.

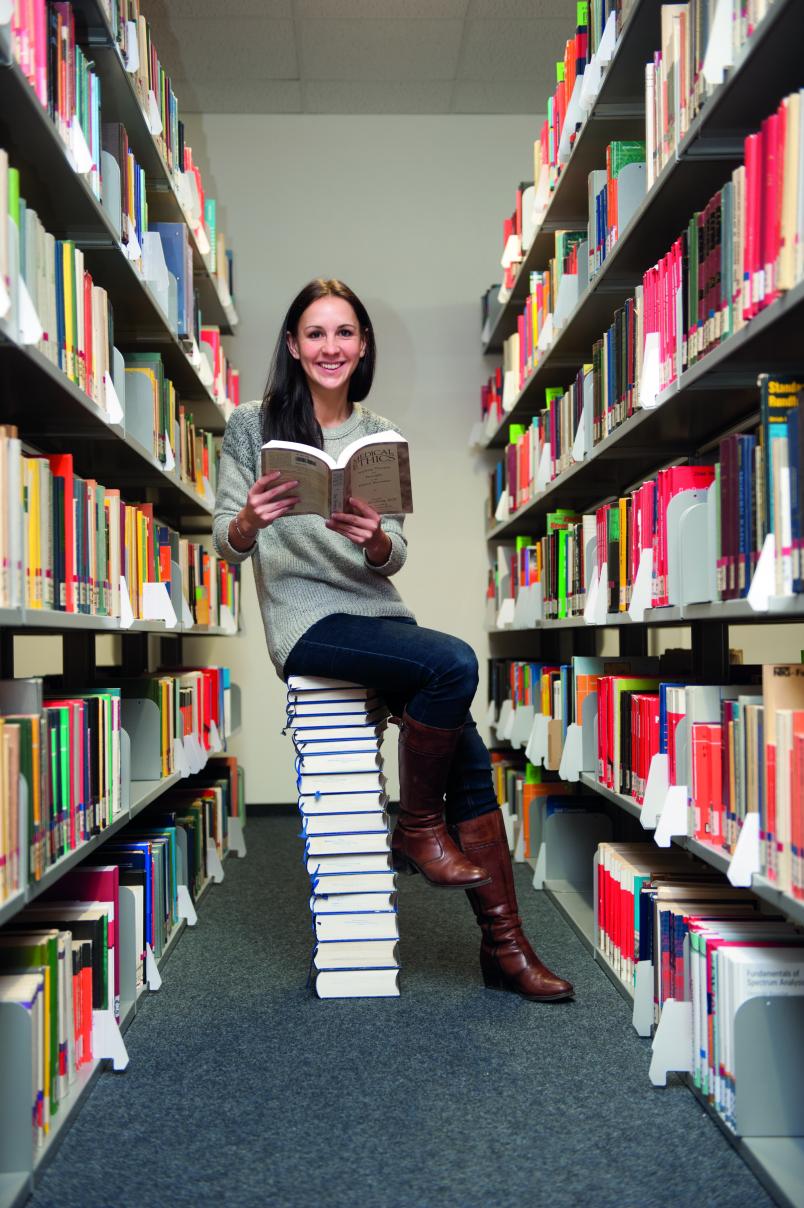

Für die Erörterung dieser Frage habe ich die Gerechtigkeitstheorie des amerikanischen Philosophen Alan Gewirth gewählt. Auf der Grundlage seiner Theorie diskutiere ich verschiedene Reformüberlegungen, die eine zentrale Rolle in der Debatte einnehmen. Dafür mache ich mich mit der einschlägigen Literatur vertraut, indem ich Bücher und Paper lese, die einzelnen Vorschläge kritisch untersuche und miteinander vergleiche.

Wer das Risiko liebt, trägt auch die Kosten

Es scheint nahezuliegen, zunächst soziale Kriterien für eine Prioritätensetzung in den Blick zu nehmen. Zwei dieser Kriterien werden regelmäßig in der gesundheitspolitischen Debatte vorgebracht. Ein erster Vorschlag ist, jene Personen aus der Versorgung auszunehmen oder ihnen zumindest eine geringere Priorität einzuräumen, die einen riskanten Lebensstil pflegen und ihre Gesundheit verspielt haben. Dieses Kriterium wirft einige brisante Fragen auf.

Soll zum Beispiel der Extremsportler, der gerne Fallschirm springt, eine Zusatzversicherung für die hohen Risiken abschließen, denen er sich freiwillig aussetzt? Philosophische Ansätze, die sich für eine starke Betonung der Eigenverantwortung aussprechen, heben hervor, dass Personen die Konsequenzen für selbst herbeigeführte Krankheiten zu tragen haben.

Grund für Erkrankung oft unklar

Dabei stellt sich jedoch die Frage, wer entscheiden soll, ob beispielsweise eine Krebserkrankung das Resultat jahrelangen schweren Rauchens ist oder ob der Patient aufgrund seiner genetischen Veranlagung immer schon einem hohen Risiko ausgesetzt war, an Kehlkopfkrebs zu erkranken.

Über diese praktischen Bedenken hinaus erscheint eine solche Verteilungspraxis äußerst problematisch, da sie die Geschädigten stigmatisiert und Gefahr läuft, Personen mit ihrem Leid allein zu lassen. Plausibel dagegen erscheint es, dass Patienten, die sich wissentlich und freiwillig einem hohen Risiko aussetzen – beispielsweise durch Extremsportarten oder den Besuch eines Solariums – vorab, also bevor sie von einer Krankheit oder Verletzung betroffen sind, eine Entschädigung an die Gemeinschaft zahlen.

Ein weiteres Kriterium, das kontrovers diskutiert wird, ist das Alter. Eine Rationierung nach dem Alter findet in einigen Ländern – wenn auch verdeckt – bereits statt. So wird Personen in Großbritannien der Zugang zur Dialyse ab dem 60. Lebensjahr verweigert.

Gesundheitspolitiker debattieren, ob alte Menschen, die den Großteil ihres Lebens bereits verlebt haben, die gleichen Ansprüche auf medizinische Leistungen geltend machen können wie junge Menschen. Einige philosophische Ansätze, die ich in meiner Arbeit untersuche, legen plausibel dar, dass eine Altersrationierung begründet sein kann.

Wenn man beispielsweise die Wahl hat, sehr teure lebensverlängernde Behandlungen allen Personen unabhängig von ihrem Alter zur Verfügung zu stellen oder aber nur Personen bis zu einer bestimmten Altersgrenze, kann es Sinn machen, den jüngeren Personen Vorrang einzuräumen.

Jeder bekommt die Chance, alt zu werden

Sie erhalten dann gleichermaßen die Chance, ein hohes Lebensalter zu erreichen. Eine solche Verteilung scheint besonders bei einer absoluten Knappheit geeignet, wenn beispielsweise nur wenige Betten auf der Intensivstation verfügbar sind oder wenn es nur wenige Spenderorgane für eine Transplantation gibt.

Über diese Fälle absoluter Knappheit hinaus erweist sich aber eine Verteilung als sinnvoll, die ungeachtet des Alters in den Blick nimmt, ob die Behandlung für den Patienten auch einen Nutzen hat. Wie sich dieser Nutzen definieren lässt, ist eine weitere Problematik, der ich in meiner Arbeit nachgehe.

Diese Begründung von verschiedenen Zuteilungsverfahren und Kriterien, die ich untersuche, soll einen Ansatz dafür bieten, wie ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem gestaltet werden kann – aber auch, wo es Grenzen gibt.